陈墙

《论艺术的本质》康拉德 · 费德勒

我认为,康拉德 · 费德勒是一位被我们学界错过的、自觉反思及对于感性进行思考的典范。他被许多学者及艺术家们称之为“艺术学”之父。他的语言能够将那些说不清道不明、以及看不见的内在关系清晰地梳理出来。他的语言还能够带领我们迅速绕开那些具体物象的干扰,在迷雾般的关系网中,成为一个个关键的路标。在当代图像学陷入符号解码困境的语境下,重读费德勒在方法论上具有很大的启示性。比如“真正的艺术总是将生活强加于我们的一切清除掉。并引导我们重新回到自然,帮助我们回归自我。”“艺术的根本任务,就是将视觉从服务于认知的奴役状态中解放出来。”一个无法进入自己内部世界的人是无法开启创作之路的。费德勒就是一个没有让我迷失在自己迷宫里的重要标杆。

陈若冰

《悉达多》赫尔曼 · 黑塞

这是一本难得的德语好书,充满了东方的大智慧。一百年前的著作,今天缓缓听来,如同处身于灵感环绕之境,心安处依稀可以见到真相的显现。我听的是德语版,中文版没看过。

大悲宇宙

《混沌与秩序》弗里德里希 · 克拉默

混沌中涌现秩序,给到我的很多启发。数据与意识交织产生不计其数的可能性,我试图用这些可能性来创作同时也突破了自己的创作边界。

方振宁

《信心铭》僧璨

1984年出版的《僧璨信心铭》是激浪派诗歌的经典书。大概30年前我在东京购得,印象中有一位日本年轻人,专门经营激浪派的各种书籍,这本书主要是封面是汉字,这书法是由一位日本女子书写。书的构成是构成左页为三种文字:英、法、德,右页为中文书法。比如第19页内容是:面对空虚 —— 一切转变都源于错误的认知。此书为禅宗佛教原著的多语种合作译本的第二版 —— 乔治 · 布莱希特(George Brecht)在学习中文后,为了比之前的译本更全面、更准确地理解原作,特意提供了英文译本;罗伯特 · 菲利欧(Robert Filliou)负责法语译本,阿尔布雷希特 · 法布里(Albrecht Fabri)负责德语译本。中文书法由斋藤贵子(Takako Saito)书写。

黄渊靑

《不安之书》 费尔南多 · 佩索阿

只有佩索阿这样的语言才能描述他的思想,才能把现实和虚幻、自由和禁锢,孤寂无力的现代人的状态写到透彻。他似乎和最远古的哲学,他的思想和他的时代,和今天的人的状态深深的联接在一起。

黄俊伟

《悉达多》 赫尔曼 · 黑塞

贵族青年悉达多舍弃富裕的世俗生活。离开他熟悉的城邑,进入森林河边。在历经苦修、财富、情欲的沉浮后,终于领悟生命真谛,实现内在自我觉醒。是一部对自我与世界的探索、融入佛教智慧和西方人文主义的小说。这本书给我带来一个最大的启示是如何独处并向内求,从而重新认识自己想要追寻的是怎样一种生活和创作状态。同时在阅读小说的过程中,我将某些触动到我的段落文字转化成了具象的画面。

解群

《女神的失落》 龚维英

这是一本有争议的上古神话研究汇总。作者是一位研究上古史和神话二十余年的民间学者,他以另一视角解读神话,其中不乏大量古文献引用,可能笔者的思辨也受顾颉刚的影响。我在看这本书之前有一定量(大部分是西方)女性主义的书籍的阅读积累,所以这本书他们自然而然的打开了我对中国本土女神信仰以及女性原型的好奇。在这之后我开启了对早期母系社会遗址及出土物的田野调查项目《抟女娲》,走访黄土高原地区的女神信仰,结合考古学的一些资料,逐渐在博物馆和已成荒田的遗址中感受到了原始的生命力。斑驳的神话和破碎的陶片不断拼合缝隙,这也许并不够实在,我并不能佐证什么结论,但好在自己的艺术实践就从缝合的过程中生长出来,想象这个世界有另一种叙事。

刘聪

《电影书写札记》罗伯特 · 布列松

布列松的这本札记既是在创作中深刻的个人思考,亦是某种普遍的规律和常识,“假以文字”而字字珠玑。因此在不同阶段阅读,会得到不同的回音。如以下两句:1:节奏的巨大威力。只有固定在节奏里的东西才能长久。让内容服从于形式,意义服从于节奏。2:仿风刻之水,雕无影之风。

刘成瑞

《草坪的复仇》理查德 · 布劳提根

《草坪的复仇》,最早发表于 1971 年。那是嬉皮文化比较发达的时期,包括布劳提根的打扮也是经典的嬉皮士形象,礼帽,齐耳的长发,项链,类似这样一种装扮。我出差时常带这本书,不管在飞机上还是在酒店阅读,都非常惬意丝滑。书的内容,包括用词,句子,还有错综的想象力,意象,特别致幻,简直是流淌着的无法抑制的禅意。布劳提根本人也很有趣,他在二十岁的时候想进监狱,然后跟警察说你把我抓了,警察说我们不可能无辜抓人,他就拿石头砸了警察局的玻璃,被关了十几天,罚款35美元。期间被警察局送精神病院检查,诊断出有躁郁症或抑郁症。他在里面又接受了电疗之类的关于精神病的治疗。从精神病院出来之后他开始了写作,同时开始跟垮掉派的诗人们接触。书和作者都很有意思,很轻盈,包括《在美国钓鳟鱼》。

刘任

《控糖革命》杰西 · 安佐斯佩

该书用非常通俗易懂的语言讲述了现代饮食中关于葡萄糖作为人类重要的能量来源,其背后的系统知识以及人们在饮食结构中对糖分摄取存在的种种问题与应对方法。此书我虽然还未读完,但已能强烈感受到人们对于食物作为一种欲望与享受的终极载体与实际身体需求之间存在的巨大矛盾与张力,特别是纳入到中国丰富多彩的饮食文化与结构中来审视更是觉得过去从小到大养成的饮食习惯都像是一次漫长的不知不觉的温水煮青蛙,虽然舒服,但总会有水烧开的那一刻。

刘毅

《末日松茸》罗安清

这是人类学家罗安清关于松茸这一稀有真菌的田野调查与哲学探索。书中讲述了松茸在全球化废墟中的流通轨迹 —— 从美国俄勒冈州被砍伐的林地里由移民采集,到日本高端市场的消费 —— 揭示了在“末日”般的资本主义生态破坏之后,非线性、非中心化的共生关系如何仍能创造生机……这本书对我的启发在于,它拓宽了我对“生态”与“合作”的理解。不是所有的秩序都来自宏大的计划,有些美丽的生命形式正是在混乱与废墟中悄然生长。它让我重新审视艺术与创作中的“杂生”与“不确定性” —— 正是那些不可控、不完美的关系,构成了真实的世界与未来的可能。

刘正勇

《保罗塞尚的信笺 》Alex Danchev

Alex Danchev 编写翻译的《保罗塞尚的信笺》,从法语翻译成英语,2013年由泰晤士哈德逊有限公司在英国首次出版。这是一本很坦诚睿智,有人情味的书,超越保罗人物传记的范畴。作为一百多年前的一个旧时代的样本,我相信在今天它可以启发更多的新的艺术视野,保罗是一个独特的思考者和对艺术真理毫不妥协的追求者,包含了哲学的心理学以及社会的处境方面的思考。 艺术是让人学会悉心观看、观察;安静下来学会概括、提炼,帮助人理解事物的本质和内在关系;是看待这个世界的方式和路径;是一种价值观、世界观。

马轲

《消逝的武林》李仲轩 口述 / 徐皓峰 整理

《消逝的武林》是李仲轩口述,徐皓峰导演整理的,这本书很容易阅读,我反复看过几遍也不觉得无聊。书里隐隐约约蕴含着一种令人神往的传统文化生活的意境,象我们常说的“文以载道”。

马灵丽

《平面国》埃德温 · A · 艾勃特

“看那个可怜的生命。那个点就和你我一样,只是他被禁锢在零维的深渊之中。他自己就是他的整个世界,也是他的整个宇宙。除了自己以外,他对其他东西都没有任何概念。他不知道长度,不知道宽度,也不知道高度,因为他从未体会过这些维度。他从未想过数的存在,就连数字2也没有听过,因为他自身既是1也是全部,其实他什么也不是。然而,你看他多么心满意足。所以,从他身上吸取教训吧:自满就是丑恶和无知,渴望和抱负比蒙昧无力的快乐好得多。现在,你听。”我的创作与《平面国》相通。

倪志琪

《世界史纲》赫 · 乔 · 韦尔斯

我的工作室放着一本1982年出版的《世界史纲》,赫 · 乔 · 韦尔斯著,吴文藻、冰心、费孝通等译。这本书写于第一次世界大战尾声,一百年前,“到处是罕见的匮乏,到处是悲痛的哀悼”。在论及大陆漂移时,韦尔斯写道,地幔在翻动的时候,漂浮的大陆就在它的面上打转,就像锅里的气泡和浮渣在水面上打转一样。在我的创造中,绘画不再是传统的架上绘画形态,仿佛是一块陆地的碎片,更具雕塑感,散布着移动的、结构化的痕迹。是身体与尺度、运动以及时间性之间的亲密关系。

施勇

《看不见的城市》伊塔洛 · 卡尔维诺

伊塔洛 · 卡尔维诺的《看不见的城市》让我着迷。这是一部由虚构与想象贯穿的,可以无限重组的反线性的城市叙事文本。在非连续阅读中可以任意组装城市空间,它们拒绝完成态,始终保留着叙事接口,每次翻阅都是新的程序解压 —— 恰似当代都市生存的隐喻:我们本就穿行于信息碎片的永恒重组中,在混沌数据库里建构临时意义的巴别塔。无论是叙事结构还是那些迷一样的句子都在引诱着我的创作路径:在梦中的城市里,他正值青春,而到达伊西多拉城时,他已年老。(P6)一个未用言语充填过的空间。(P39)一张两面都有画的纸,两幅画既不能分开,也不能对看。(P105)

沈忱

《Richard Serra: Interviews and Writings》Richard Serra

这本书是理解Serra作品的非常重要并很好的读本。Serra的抽象雕塑以“体量,空间,环境和观者的参与”独树一帜,他也是坚持艺术家独立和自由的典范。1989年,Serra 为纽约联邦政府大楼制定的雕塑作品“Tilted Arc 倾斜之弧”被美国政府销毁,成为轰动一时的艺术对战政治的事件。Serra在本书中详细讲述了这个site specific作品的创作和被毁的整个过程,体现了艺术家不为政治和商业而妥协的坚定立场。

苏畅

《Artists on Robert Smithson》Dia Art Foundation

一本小册子,艺术家不只是刻板印象中的那样。他丰富,立体,饱含情感。

唯阳

《照夜白》韦羲

一本关于中国山水画的启蒙读物,既是绘画的方法论,也是美好的长诗,更是一部艺术史。从书中我感悟到观看世界的新鲜视角,如作者所说:“未见山水画之前的山水、见过山水画之后的山水,是两个世界。”读懂中国山水的诗情画意,重拾中式美学,为我的创作带来无限意境悠远的构思哲学。

汪一舟

《周易全书》姬昌

艺术本是以心观世界的智慧,而不是一个一个聪明的点子或想法。好的艺术不是故事的拼凑,而是永久地释放着其非凡的气质与能量。只有真正理解了宇宙的哲学,才能于艺术中蕴蓄哲理。艺术在面临瓶颈时也许会蹬上更高的台阶,考验的是艺术家的修养。真正厉害的艺术家能明确知道自己的价值,所以会平静地适逢应有的时机。

王嘉成

《情绪价值》罗斯 · 哈克曼

这是一部以女性视角为切入点的学术专著,聚焦于那些未被看见的情绪付出与隐形劳动。从社会学、性别研究和心理学等方向深入浅出地引导人们重新审视社会评价体系内对情绪劳动价值的忽视,以此建立一个更加公平的世界。情绪价值也许司空见惯,而情绪的劳动价值却是一直被忽视的社会议题。在主流社会体系的评价标准中,情绪付出的渗透是流动且不自知的。作为女性的艺术表达者,基于事实去分析与看待不同领域中人类的情绪价值是一个很有意思的事情。而由此衍生出的情感控制、人类共情等情绪体验也重新勾起了了我对不对等关系的研究兴趣。这本书的案例剖析一定程度上用统计学的方法给我以启示,也让我用更为理性的视角回顾自己在创作与社会研究中遇到的困惑。

徐赫

《莎士比亚全集》《史记》《景观社会》

《莎士比亚全集》是我大学时期最喜欢的书。每次遇到访谈“哪本书对我的影响最大?”我总是第一时间想起它。文字犹如雷霆,轰轰作响;莎士比亚就像宙斯,手持闪电,喜怒笑骂,直击灵魂,它充盈了当年初入大学腹内空空的我;第二本是《史记》,其语言的精炼和概括能力,让我看到了大气简约背后隐隐透露出的某些当代中国缺乏的人格与精神。第三本居伊 · 德波的《景观社会》,是我疫情期间看的电子书。让我对目前所处的整体世界有了更多的想象和认识,人与社会的异化,景观社会里的政治逻辑和地理,人类社会的表象与各种复杂的关系反射。所有的宏观叙事和所谓变化皆有因果,相互生成、折射彼此的镜像,对我当下的创作非常有启发。

严明

《决定性瞬间》卡蒂埃 · 布列松

学习摄影之初即被先驱的观察者、创作者的份量震撼。也慢慢了解到那种植根于视觉人类学的运用和发展,并非身手机敏那么简单,而需用生命去体验和守护。作为拥趸的后辈,也会坚定传承与拓展的信心。先生之风,山高水长。

张如怡

《看不见的城市》伊塔洛 · 卡尔维诺

Italo Calvino,无意间被题目吸引,就找来阅读,由于自己的兴趣也是与城市经验相关。阅读之后,感觉像做了一场梦,梦里的主角是城市本身,在梦里城市显得千变万化,它包容着众多事物,是记忆的整体也是欲望的整体。“这是一座夸张的城市:不断重复着一切,好让人们记住自己。”周而复始的我们也是。

共代谢 张宁

《Art or Sound》Fondazione Prada

这是由Prada基金会推出的展览出版物。整本书的内容主要探讨了艺术与声音之间的关系及其从 16 世纪至今的发展方式,以及音乐家和视觉艺术家在音乐领域的跨界创作是如何体现的。书里一共有180件作品,很多作品对我们的创作也很有启发,是最近很喜欢的一本书。

周阳明

《约翰 · 克利斯朵夫》罗曼罗兰

我20岁左右读了法国作家罗曼罗兰写的傅雷先生翻译的《约翰 · 克利斯朵夫》,其中的一个情节我至今记忆犹新,在一个寒冷的冬天早晨,少年的克利斯朵夫在他父亲的葬礼后,送他舅舅回家的路上,翻过一个山岗做告别时他舅舅的一段话。大意是:“你得在新来的日子抱着虔敬的心,不要想一年或者十年以后的事,对待每一天都抱着虔诚的心,得爱它,尊敬它,尤其不要去污辱它……竭尽所能。”这段话对我影响很大,从艺术创作到人生的态度,至今对我还有某种启示。

赵玉

《导读德里达》尼古拉斯 · 罗伊尔

2016年邂逅并初读时,觉得这本书很难读。但奇怪的是,它虽然极其晦涩,但你又抑制不住地去读。所以一边看得着迷一边继续烧脑。我现在创作中关于文化流变、新来者以及人类欲望的主题,其实都有受到《导读德里达》这本书的影响,比如书里描述的“畸怪”“新来者”“延异”这些内容都对我的创作有很多启发。伊丽莎白 · 韦伯在 1990 年采访德里达,他是这样说的:“未来必然是畸怪的:我们毫无防备的未来,那令人惊讶的未来,都是由怪物或类似畸怪物种所带来的。不畸怪的未来不可称之为未来;因为这样的话它就沦为可以预测、可以计算、可以编排之物。要拥抱未来,就必须为畸怪的新来者作迎新的准备。”

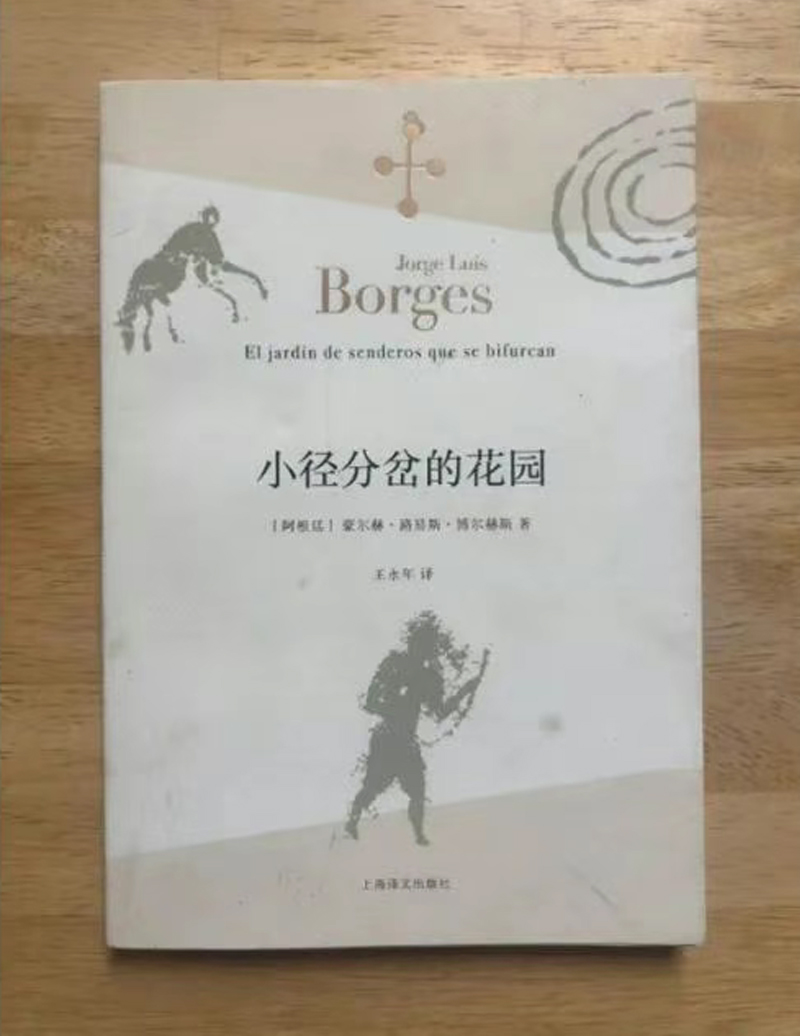

徐小国

《小径分岔的花园》豪尔赫·路易斯·博尔赫斯

我喜欢博尔赫斯小说集《小径分岔的花园》中的“环形废墟”,小说对我有着特殊的意义,特别是结尾处魔法师走入火海想要离开生活的世界时,才最终意识到自己也是一个幻影,另一个人梦中的幻影。小说中描写的故事,暗喻揭示了自我成长和创作变奏的关联。“火”就像现实生活中的某些醍醐灌顶的事或者人,他可以让个体产生变化的动力,一切变化都是有机的贴切的不浮躁的,变化本身就是朝向了解自我表达处境的通道。魔法师就好比现实中的自我,他在梦中制造的青年就好比小我,小我不知自我,自我更不知大我的存在,只有现实的触动如“火”一般的点醒,才知世界和自我的关系是独立人格形成的两个不可或缺的组成部分。艺术家的表达应具有现代实时性也应具有划时代的个体体验才是有机的,才可以作为切片完成存在的价值。

出品人:Tiffany Liu

编辑:Tiffany Liu

美术:Nina

书本图片:由艺术家本人提供