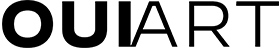

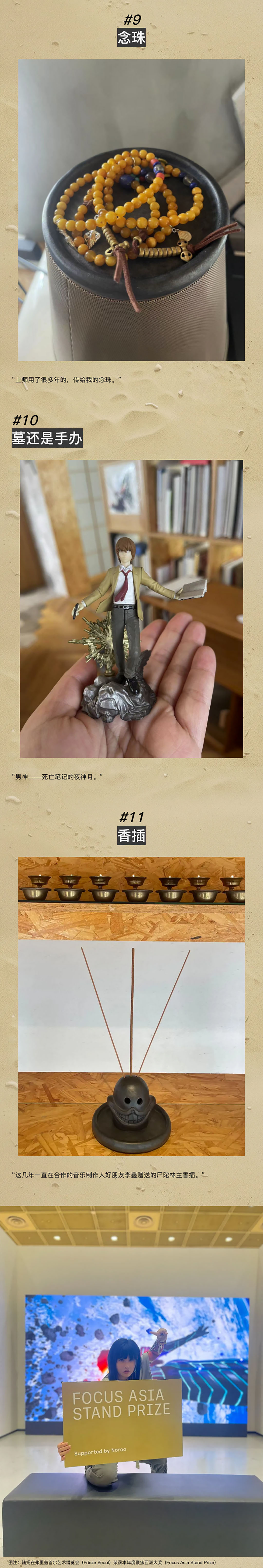

奇异、科幻、日漫动画、佛教哲学……要去形容陆扬的作品实属不易,自2015年以来,陆扬通过扫描自身面部形象及各种表情,以3D动画和视频装置的作品描绘了一种新形式的数字世界。不久前,陆扬“DOKU”系列的续篇作品《独生独死-流动》在法国巴黎路易威登艺术基金会(Foundation Louis Vuitton)顶层展出。而前几天举行的弗里兹首尔艺术博览会(Frieze Seoul),东京Parcel画廊携陆扬的个展展位又荣获了聚焦亚洲大奖(Focus Asia Stand Prize)。以此为契机,让我们再次细看他怪奇陆离却又融合佛教思想的赛博作品,并以此继续探讨物质与精神现象的因果关系及其空性。

一个穿着赛博科技服的人在废墟中跳着看似萨满仪式的古老舞蹈,一个身着灰色套头卫衣的人在崩坏的城市中飞奔——与此同时,“天崩地裂,人们被自己建造的屋舍压倒”。不久之后,面貌相同的人又坐上飞机,飞机在灰蒙的天界中穿梭,机身上赫然四个大字:独生独死。这是《独生独死—自我》(DOKU - The Self),“DOKU”系列的开篇叙事性数字视频作品,曾在2022年第59届威尼斯双年展“梦想之乳”上展出。

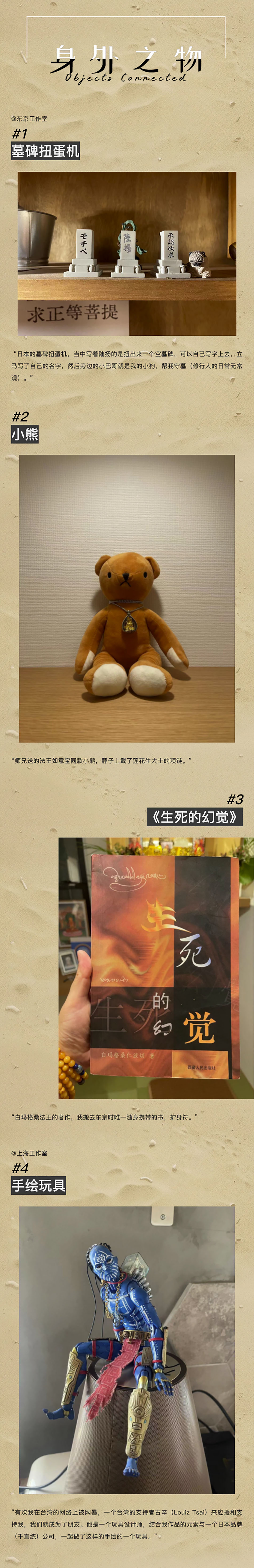

受到疫情期间人们隔离生活的启发,作品源于虚拟人DOKU的一个梦,梦中他似乎在奔逃的过程中已经历了死亡,而大梦初醒后却发现自己其实还独自坐在飞机上。这种异质景观融合了未来主义与原始仪式性,至于影片中出现的舞蹈,则得益于陆扬他去在旅行中看到的巴厘岛的“Legong”和印度“Kathakali”舞蹈,他对古老舞步中体现的人类逃避死亡的愿望以及与科学技术之间的联系产生了兴趣。

熟悉陆扬创作作品的人会在这个数字虚拟人身上看到其曾经作品的印记——结合了电子音乐、高速剪辑和炫彩CGI的影像作品。从小因祖父母影响而对佛教书籍感兴趣的陆扬毕业于中国美术学院,师从张培力,对绘画和新技术都充满兴趣。2012年前后,陆扬创作了自己的首个动漫风格呈现的虚拟形象(子宫战士),配以一辆由人类骨盆制成的战车,此后便以此怪诞赛博而又具有佛学影响的影像语言而闻名当代新媒体艺术界。2015年的《妄想曼陀罗》中塑造了一个不受性别束缚的自我形象,这个虚拟人戴着棒球帽,在外太空中跳着怪异的舞蹈历经多次重生,最终悬浮在一个巨大的曼荼罗图形之中。

近两年的“DOKU”系列则脱胎于那部作品,作为无性别的虚拟人物DOKU或也是陆扬非二元性别论的数字化身,陆扬已不设性别人称代词(下文均以“他”作为指代)。“其实当我们独处时,并不会真正思考我们的身份和性别,这只是一种标签而已”,陆扬对此表态道,而虚拟状态下的人物形象则更可以成为无性别的表达。和以往一样,陆扬利用最新的面部表情捕捉技术几乎完美地再现了自己的面部表情,但这也是一种工具化的表达,DOKU更可以被理解为试图用一个生命来表达普天众生的某种化身,这基于佛教的阿赖耶识概念(阿赖耶识是佛教唯识学种的概念:它既储存着我们从出生到现在的所有经验、思想和情感,也是从生到死无始无终的循环轮回)。

艺术哲学家塔里埃辛·托马斯(Taliesin Thomas)形容“陆扬的大部分作品都带有一种令人不安的黑色幽默和怪异感,但他的数字渲染作品也反映了当代生活的精神强度和幻灭感”,这在陆扬近期在与法国路易威登艺术基金会的合作展览中有直观体现,陆扬带来了“DOKU”续篇《独生独死-流动》(DOKU - The Flow)。在新展览中,DOKU这一角色有了新的特征和表现。与之前的作品《DOKU第一步:自我》相比,陆扬赋予了DOKU更多的精神内核:它象征着能量的流动和宇宙的无限可能性。影像开头,晶莹碎片在一片宇宙虚空中拼凑出人形,随即行星般着陆地球,走向山体、河流、印着宗教符号的岩洞,旁侧显见森森白骨。

个体在宇宙中的位置以及人与人之间的连接,得以在这部作品中产生某种全新的理解。换句话说,我们遁入虚拟世界正因为现实生活中体会到的虚无主义,而虚拟角色DOKU在这个世界中游走,既是对现实的逃避,也是对自我的探索。它正在让我们思考,究竟是什么构成了我们的存在?在虚幻与真实交织的空间里,孤独感是否会被放大,还是会因为与虚拟角色的互动而得到某种程度的缓解?数字技术虽然提供了无限的可能性,但陆扬创作主题仍然根植于现实世界,包括历史、社会、宗教和社会政治,他将数字世界视为与现实世界一样真实的存在,并认为佛教思想显然能在两个世界中通行。

抽离影像视角,展览现场的装置设计则营造出一种枯山水的即视感,令人联想到日本庭院——这种起源于14世纪的日本、禅宗佛教庭院中的艺术形式,以白沙、碎石、青苔等材料来象征水,用大小不一的石头来代表山川、岛屿等自然景观。与此同时,展陈中也尚能看到大小不一的石头堆砌而成的“玛尼堆”,这源自藏传佛教的石堆象征着祈愿与祝福,也呼应着《独生独死—流动》影像中的片段景色。

展览现场呈现一种极简主义的灰白,以一种简洁抽象的空间叙事,试图把人牵引到一个心静、物我两忘的境界,而影像作品却仍然以陆扬极具浓烈科幻与宗教气质的画面出现,和现场形成了对比。这与陆扬平时在上海与东京两地的工作室有一定的相似之处,“我的工作室都很简单,基本上没有几件东西,主要就是很多台工作电脑”,陆扬笑说。”我的作品构思瞬间呈现在脑海中,看到故事的全局,然后回去把它呈现出来”。以想象来创设一个开天辟地的新世界,然后用技术来摆脱传统生死观念而创造出一个新身体。

OUIART 对话 陆扬

Q:这次法国路易威登艺术基金会的合作是怎么开始的?我们很少看到中国当代艺术家在路易威登艺术基金会的空间有个展呈现,可否谈谈举办这次展览的契机?

A:这次合作的开始是通过德国画廊的首映活动,路易威登艺术基金会注意到了“DOKU”这一系列。首先,我觉得自己现在其实不太有国籍的这种定义,我的展览近几年在欧洲比较多,去年、前年在欧洲都有几个展览,他们不太在乎我是从哪里来的。与以前中国当代艺术在国际上的(定位)感觉不一样,他们并没有那么明确的划分。我并没有被归为中国当代艺术,而是更多被贴上了多媒体艺术家的标签。当然,接下去也希望能从国外巡回国内,这就看机缘吧。

Q:能否和大家解释下“DOKU”的意思?

A:它其实是来自一个日语短语“Dokusho dokushi”,合起来这个短语可以直译为"独生,独死”,每个人的生命旅程本质上是孤独的,我们独自来到这个世界,最终也将独自离开。

Q:这次DOKU这个角色有哪些新的特征和表现?和之前第一部作品《独生独死—自我》相比,你赋予了它更多什么内核?

A:第一部有很多部分场景设置和表达设定在机舱里,是比较封闭的状态,表述的内容也和当时的社会现状有关。其实在2020年,我就是在飞机上经历了一次穿越雷暴的经验,那次经历带给我一种奇妙的“狂喜”,很难用语言去表述出来,就是在飞机窗边看到离自己很近的电闪雷鸣,让我对世界有了全新的视角,我开始寻找类似的经历,并发现它与宇航员在太空中的“总观效应”(Overview effect)相似。而第二部《独生独死—流动》则关注能量的流动。接下去还会有第三、第四部展开无限量的宇宙,大家可以期待一下。

Q:在你的作品中,非二元性别形象的多次出现,包括近几年报道中也均已经采用了“他”(him/his)作为人称代词,是出于什么原因?

A:其实当我们独处时,并不会真正思考我们的身份和性别,这只是一种标签而已我们在日常生活中被迫接受这些标签,然而在现实中我们的存在远不止于此,我们的真实本质超越了性别和身份的界限,也不会受到不同地域或国界的限制。

Q:你的作品会结合很多佛教文化、动漫元素这类,但这对于普通观众来说并不“易读”。你希望大家从你作品中感受到什么或者得到什么?

A:其实我不太会考虑观众的反应,因为别人的看法是我也没办法控制的。但我记得有观众会坐在现场看完将近一小时的影像,有的看完之后会给我写信,和我说他们的感受。不是说在夸奖作品有多炫酷,而是会和我说看完之后有所这种“共鸣”,这也许就够了。

Q:你的作品基本都会用到繁复的数字技术。如何看待技术对你艺术创作的影响?现在AI是否会让你感受到一种“人人都可以是艺术家”的危机/焦虑感呢?

A:并不焦虑。尽管技术的进步确实使得艺术创作变得更加普及,很多人可以借助AI工具轻松表达自己的创意,但艺术的内核并不仅仅在于技术的使用,而在于创作的“内核”,这是任何技术都无法替代的。

Q:目前你在东京和上海都有工作室,这两个城市的文化差异对你的创作有何影响?能否具体谈谈在不同城市创作的体验?

A:在上海和东京的生活状态是不一样的,由于我的制作团队大多在国内,因此在上海的工作节奏相对更为紧凑,会有更密集地“修行”,比如做作品和沟通这类;而我在东京的工作室就很安静,整个人也像是进入到更平静的状态,平时手机也一直是静音模式。我和朋友形容自己就像是“一瓶浑浊的水”,回到东京之后就会变得清澈透明。

出品人:Tiffany Liu

策划、编辑:Simone Chen

采访、撰文:陈元

设计:Nina

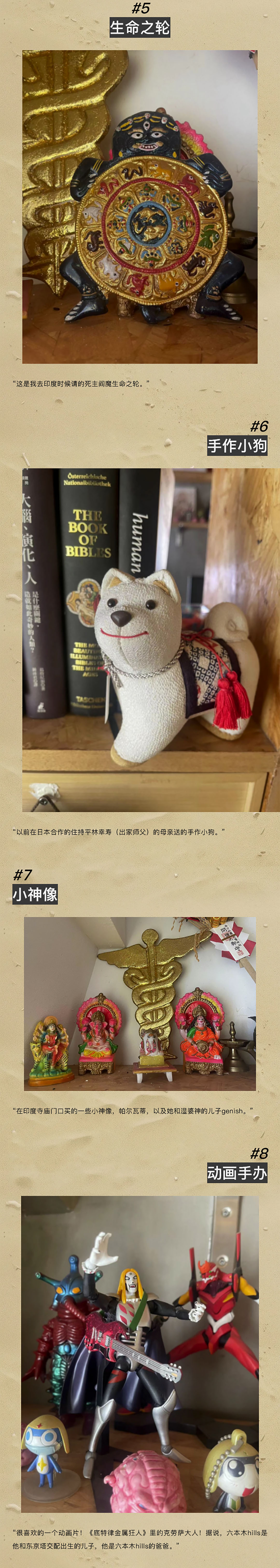

作品图片与“身外之物”图片均有艺术家本人提供