艺术圈的迁移路线犹如候鸟, 人总是因循着四季、风向和事件的变化,由南向北、由北向南地重复跑动,孜孜不倦地收集或排遣。每年三月末,艺术家、画廊、机构和藏家带着鲜货与好奇飞抵香港,在时暖时冷的南风里整理和展示各自的绚丽羽毛。日常的校准和调整本身谈不上好坏,只是一对客观冷静的惯常动作;因此,观察和评论的有效性,须是建立在当前和过去、自身和他者的经纬线中的波动讲述 —— 最后能够看到的不是任何别人的缺憾,而是自身正在发生的变化。

1 纵视:后疫情时代的香港三年

今年三月香港的气候,在几欲入夏和料峭春雨之间辗转。香港自2023年1月重新开放通关以来,我们总共已是经历了三届香港巴塞尔艺术博览会(Art Basel Hong Kong,以下简称ABHK)。从2023年能明显感觉到香港或者说中国艺术市场所遭受的种种质疑和抛盘,到2024年资本的浪潮游移在中日韩泰四国之间并持续着似有若无的缓慢调整,再到今年的机构和创作、画廊和博览会从事实和想象之间的多个维度重归平均,ABHK确乎在这个季节里扮演着如同对流云团般的刺激作用,促使当地以及周遭生态一年一度匀速更迭。

于是,以九龙半岛和港岛为核心的话题区域从三月中旬便开始陆续活跃起来。从一个独立策展人的视角去沉浸式探索,那么一份充实又愉快的艺术暴走行程基本便会围绕着包括九龙、中环、铜锣湾、黄竹坑四个片区逐层展开。你会看到从多形态的展览形式到空间内的创作呈现,关于生态地缘身份性别的议题正以熟悉但又不尽相同的语调迅速包裹住你的整个视听器官。而事实上,这个时候的人们无论是从哪里赶赴香港,除开一些生理性的按时扎堆的需求,更多的想必仍然是对这片地区新一轮的好奇、投射与验证。

和黄浦江畔长年累月兴盛起来的贸易属地相似,香港作为连接东亚与南洋乃至联邦世界的港口中心,务实的流通市场和灵活的商讨方式是它的基础底色;但和长三角丰沃温润的风土人情仍然不同的是,香港的海域和港岸似乎从未真正地风平浪静过,它多彩的城市面貌之下掩映着尖锐甚至刻薄的反思某种程度上塑造了它矛盾又不安的独特表达——这同样也是为什么我们时不时地总会望向那片邻近岛屿。然而,近年来因租金上涨等问题被迫迁移的画廊和空间,在港策略与作品选择如何影响其项目呈现和口碑表现?香港艺术家通过展览的转译揭示着什么样的问题?今年艺博会期间的展览是否有在反映香港当代艺术生态的变化?以及,香港之于我们和我们之于香港,分别又映射着怎样的心绪?这大体也是我在这次行走中感悟和提炼得到的些许讯号。

2 放大:走马观花在环岛一带

上周若由位处西九龙的高速铁路站台进入香港的话,大概都会犹豫一下是否要先去持艺博会VIP码即可免票的M+博物馆,毕竟步行直达且平日票价不菲。但和去年同期的法国馆藏黑白摄影展、孙原和彭禹的大国领袖轮椅碰碰车装置“老人院”相比,今年的毕加索大展既是该馆与MoMA(纽约现代艺术博物馆)签订合作意向书以来的第一个大规模展,也体现了M+的博物馆定位——呈现更周整和安全的公众内容,而非一味追求要做激进先锋的当代展——于是乎我径直转向了地铁站,因为什么时候去看它都可以未必要今天,它既没有在等你去,也没有要和你展开任何辩驳的意思。

搭乘三五站地铁,经由海底隧道穿越维多利亚港,二十分钟后再将脑袋探出地面已是来到中环。蓝色港岛线横向连接着的中环、湾仔和铜锣湾,有我在这一天中计划重点探访的几处画廊空间:中环地带的胶囊画廊临时空间、适安街上的马凌画廊、东区商业中心顶楼天台花园里的PHD Group。

它们之间的距离不远也不近,闲暇时徒步的线路还可以延展至上环和北角,中间行走的十几分钟刚好可以作为消化思绪的缓冲时间。胶囊画廊在上环和中环之间赫赫有名的荷里活道上承租了一处街头拐角的三楼空间来举办为期21天的群展,冗杂的装置、雕塑以及架上作品在紧凑的俱乐部式白盒子街景空间里,有条不紊地建构着彼此内外的关联线索,观者的视觉点从进门后Nicki Cherry的倒挂双腿《悬而未决》(Holding Pattern ,2025)到Elizabeth Jaeger四散在雪白地面的灰色精灵《老鼠》(Rat,2024)和或仰卧或盘卧在窗边的位置的黑棕色陶瓷狗,整个展厅的容积比和节奏感也在香港策展人容颖怡(Zoie Yung)的布置下显得和谐且有趣。

穿街走巷大抵是一路向东,很快就到了这一年的小型艺博会Supper Club的所在地H Queen’s,同样也是一众蓝筹画廊先后云集的一栋楼。在过去的几年里,艺术门画廊和豪瑟沃斯出于各自的发展考虑,先后撤出了这栋楼;起步于去年同月艺穗会的Supper Club由几家香港本土机构与策展人、场地方联合筹办,集结了二十多家新兴精品画廊一起自建舞台、同样也能吸睛资本。与去年的俱乐部廊道形态有所不同,今年Supper Club受H Queen’s赞助直接搬进了中环腹地,颇有梁山好汉之感的同时,参与亮相的画廊和艺术家也在有限的作品位上展现了尽可能差异化的风格考量。

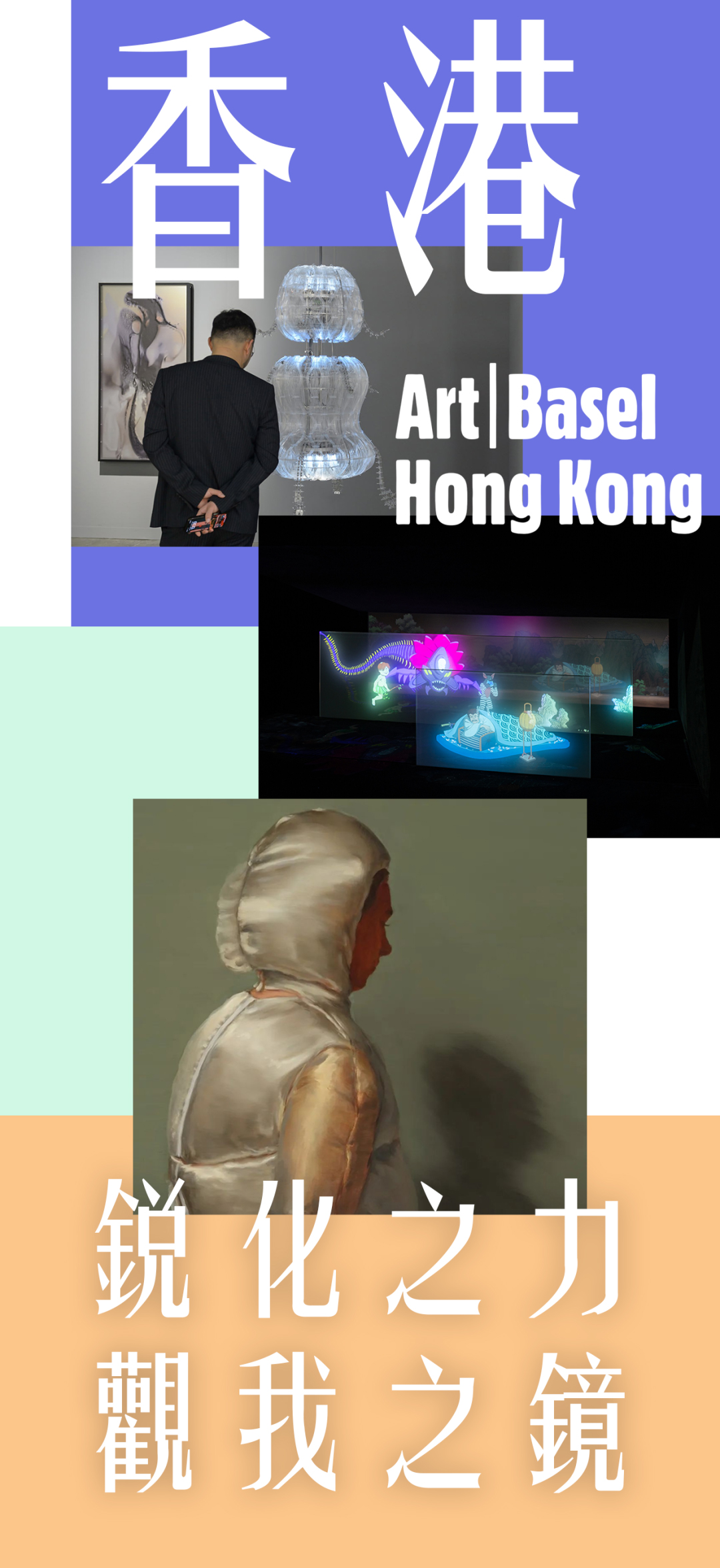

在香港的后疫情时代里,Supper Club的联合创始人Willem Molesworth和Ysabelle Cheung在更早两年(2022年)的时候还创立了位于铜锣湾一栋私人商业大楼顶层的当代艺廊PHDGroup,是典型的“连续创业选手”;而超新星的入场一般来说也意味着市场和内容的更新换代。这次PHD Group展出的是来自艺术家笹冈由梨子(Yuriko Sasaoka)的个人项目“Animale”。她利用基于分屏影像的组合灵活性进行眼睛、五官等元素的拼贴创作,在木偶戏般的动态卡顿中营造出怪奇又滑稽的视觉体验。整个展览空间虽然不大,但纯度极高的多巴胺色彩和装置作品本身的张力弥补了空间上的限制,反而使得观众比较能够迅速进入另一个超现实世界。PHD Group的合作艺术家名单并不长,但通过将笹冈由梨子推向上海当代艺术博物馆(PSA),将Michele Chu推向重要机构Para Site和本年度ABHK画廊展位,它的小众市场嗅觉和深度品牌策略无疑是相较传统画廊巨头的另一种生存之道。

如果说胶囊画廊的混合群展是时间空间的恰好成全,Supper Club的轻量展会更是外来画廊的抱团共赢,那么扎根于港岛更久一些的马凌画廊则对香港有着更加游刃有余、别出心裁的回应。在中场休息之前,马凌画廊是我在南下前往黄竹坑片区前的最后一站,大概也是花了最多时间、存了最多照片、留下思考最重的一处——这样的感受与我行前对何子彦“百鬼夜行”系列的期待密不可分;但与其说是对亲临当前展览现场的期待,不如说是也叠加了去年同期该画廊展出的香港艺术家黄炳个展、前年展出的郑波和刘茵个展,诸此种种高质量的沉浸展览已经为该画廊打下了甚好的观众基础。

何子彦这次在马凌画廊适安街空间的展览题名为“三界:怪物,鸦片,时间”,各作品原本的暗室幻灯片和平光影像室等形式配合这间四层独栋建筑各层的空间特点焕发出犹如冥界、人间和极乐世界的感官体验。《百鬼夜行 — 100个小鬼》(2025)系该系列发展至第五个年头的全新影像装置,三重玻璃片平行斜插于黑匣子内,观者如同正在观看连续不断的噩梦情境,其中的鬼怪既是对于帝国主义鬼魅的写实反映,也投射着更多有关真实历史和人物的改写及想象。而三界中的第三界,挑高优异的空间借由透光彩膜和四十余个“时计”系列共同营造了一个装着各种时间形态和哲思的空灵之地。

说到时间,似乎是一个宏大而空泛的概念,但近来通过接连不断的比拟和物化亦使得类似的巨大命题能够被清晰地捕捉到、感知到和碰撞到;类似的体验其实在讨论到性别、地缘、民族和生态等关键词时,我也有同样的“锐化之感”。稍稍折返回金钟,搭乘浅绿色的南港岛线,似乎也只要一刻钟的时间便转眼来到了香港的“东伦敦”区域:黄竹坑。工业感和实验性是这一带艺术实践常常遭遇的标签,而在历史上曾陆续作为香港滨海度假区和工业前沿阵地的黄竹坑保留了建筑及道路的硬核风格,同时相对宽松的整体环境也容纳并加持了许多与全球叙事直接接轨的创作及展览实践。

刺点画廊将空间一分为二,一边是陈维的个展“沉默的呼吸”,另一边是单慧乾的自我影像实验,“我们的时光”。在我看来,单慧乾是一位很典型的外籍港人,作为酷儿他们的视觉语言形式和性别等观念立意既有着浓重的美式情景喜剧和莎翁的悲剧戏剧感,也同时存在着香港艺术家的内省与警示。这次的展览由三件影像作品和若干件同时出现在画廊和ABHK展位上的卸妆纸创作,现场由两面墙体将空间切割成三个相对独立的观看场域,单使用类似美国喜剧脱口秀剧场的形式所创作的双频道影像《我们的时光》(The Time of Our Lives,2024)将观众夹在舞台和观众席两个屏幕之间,浑然包裹成一个整体性的抓马虫洞。

艺术家通过表演不同角色在多个相位之间游移,借用科幻小说式的叙事结构迅速塑造了引人入胜的超现实情节,在一定程度上模糊了现实与虚构之间的界限,也挑战和突破了性别二元、线性时间,以及观众对于“自我”与“他者”的既定认知;而我想得更多的则是单本人对于不同文化的理解和混用,是否能够生成对于个体多重身份所面临社会现实的替代性回应,以及不同背景的观众是否能够从一块价值上万的彩妆拓印纸中链接到更深层的内观方法——我当然希望这隙口能够扩大,那样才会使得“回春”有发生的可能。

3 透视:他山之石,仍可攻玉

回到湾仔,与其将ABHK视作交易平台,不如说这次的现场体验更让我感受到香港作为一面镜子——它既折射市场策略,也映照隐秘的社会情绪,甚至促使个体对自身位置和认知进行重新审视。南方艺术家、讨论南方的艺术家,以及选择南下的艺术家,多数都离不开地缘生态和身体内观,但是一阵惊喜过后,然后呢?似乎问题之后仍有大量问题悬而未决。西方画廊例如说今年刚好在伦敦成立20周年的Harald St带来的是生于1985年的艺术家Poppy Jones的个人项目,模糊了摄影和绘画边界的绒面画作只容得下“喜欢就买”的条件反射,10到20万人民币的价格也影射了许多商业画廊如今对于中国市场的定位和想象。

仍旧坚守在香港的西方画廊例如卓纳和白立方,反映的是另一类将ABHK作为本年度最重要艺博会之TOP3的考量倾向。他们在会展中心偌大的一楼展位上,呈现的是一连串横跨中西、价差悬殊的综合性“全家福”,名单中既有多年来深受亚洲藏家喜爱的“big names”(如Georg Baselitz、Tracey Emin和Mamma Andersson),也有周力和邵帆等中国艺术家的作品。

在全球市场调整期,这场被视作为“香港用来搏回其亚洲王座”的艺博会,今年的表现无论从哪个方面来评都不至于“掉链子”;反倒是出现在画廊展位、Discovery公共展区、放映会和讲座中的新面孔(如,张如怡的新书发布会)仍从实际层面映证着它的高水位。这让我不禁联系起近年来深圳在同期大力推动的“深圳艺术周”,如今粤港澳的竞争和联动正在形成全新的整体型生态;包容并推动此起彼伏的新浪潮是“修复”或“保护”独立创造性的有效方法。

因此,如果用艺术市场的表现来验证一些猜想,香港巴塞尔艺术博览会以及苏富比夜场拍卖,在今年仍旧稳定如常、忧喜好坏各自参半——但好的不会永远是那几家,差的也一样。正是变化的风向使得人们总也要季节性地折返港区,去吸收或者批评今年的节目单,至少保持自己在场且与变化一同互动。每年南下的作用是什么?简单来说,就是因为香港的多面突进总能使人锐化、反思和保持审慎。研究艺术从来都不是去艺博会(或者说艺术品交易会),不过暴走一天作为进入艺术的起步动作还是绰绰有余的;就像学习游泳总要先去泳池里泡一泡,才能真正感受到水温和水压,但是光泡在水里不去摆腿挥臂、也不去练习呼吸方法,当然也就没什么用了。

出品人 : Tiffany Liu

编辑 : Tiffany Liu

设计 : Yizhou Shen

图片:来自香港巴塞尔艺术展官方及文中各画廊