艺术家陈彧君在创作中尤为关注探索个人与故乡之间的情感关联,以及自然与人造空间的关系。这二十几年间,历经十几次的搬迁,现在的工作室铺展了大量的创作材料和生活素材,层层叠叠,堆垒成记忆的宫殿,似乎也在某种层面上成为了艺术家内心支撑的锚点。这里充满着各种痕迹,每件物品或许都是一段线索的“线头”,牵着就能摸索进上游的奇妙风景。

难得有阳光的料峭初春。来到位于上海近郊的陈彧君工作室。外部的院落由石板和石子铺就,大门旁侧的落地玻璃上贴着不久前的展览介绍,这里既是艺术家工作室,也会不定期地举办展览。

工作室的每个角落都是艺术家个体经历和思考的折射:一楼的画室用家具和植物隔出不同区域,进门喝茶的会客室被阔叶植物和堆垒在高处的蝴蝶兰包裹住,鱼缸里的小鱼是他和家人周末去河边捞的,茶几和桌子的底座以及部分墙面都是利用边角料的老木板拼接而成的。

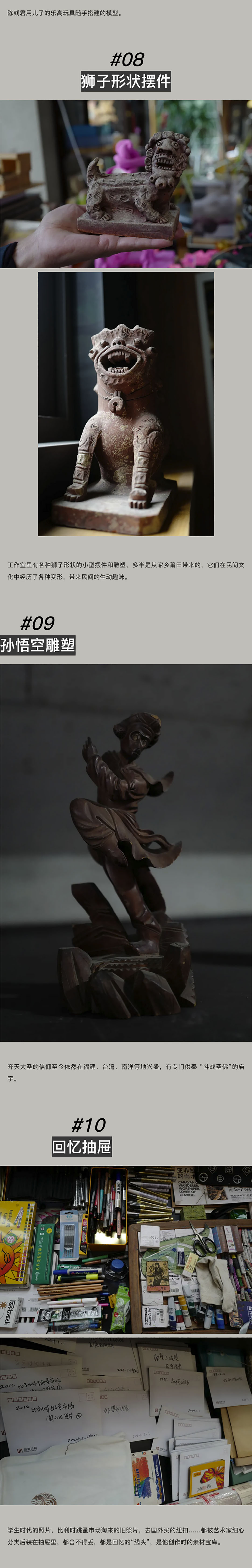

画室部分保留了原来的楼层挑高,大幅朝南的长条玻璃窗让阳光自由倾泻而入,旁侧长出类似禅院的小木屋,外部由旧的木门和木板组建,让人想起他过往展览中的同类要素。木台阶两侧蹲坐着两只小石狮子压阵。正在进行中的巨幅绘画铺在地面上,小黑狗来回跑动的时候,从来都会知情识趣地避开。

二楼间隔出好几个小房间,延续了楼下的拼贴元素,混合木头和玻璃的材质,随时保持通透感。站在二楼的走廊可以俯瞰整个画室,上来第一间有一道斜坡,从顶倾斜下来,直至人的眼前,让你能够仔细端详间次排开的各种雕塑,如同老房子屋脊上的兽。空间的改造完成后,还需要日常生活痕迹的填充,才能让它活泼起来。陈彧君形容自己是一只“罗盘”:“我在每个地方待一待,感受一下,找到需要添加或改变的东西。我的雷达在哪里响了,我今天就在哪里待着。”

建一个自由生长的村庄

陈彧君回忆起第一个在杭州的工作室,当时和哥哥陈彧凡合用:“从那个工作室开始,我突然间意识到自己有空间了,一方面它是创作的载体,同时也是最好的展示媒介,后来成为首次个展‘空房间’的前身(博而励画廊,2010年),是较完整的综合性作品。”

现在的工作室空间,艺术家花费了较长时间才完成装修,中间曾停工过一个多月,主要原因是无法确定装修风格。有一天,陈彧君突然想到村庄的概念,豁然开朗,从艺术拓维的角度怎么去创造新的可能性?他希望造一个自己的“村庄”唤醒他对未知和不确定的热情:“在这么枯燥的水泥建筑里面,我该怎么让它像花园,像我的村庄、我的精神家园一样。”装修完工作室以后他有一种释放感,还把之前积累的做装置的材料都利用上了。

“村庄”这个概念归拢了陈彧君的建造原则,层层嵌套,他将之形容为:“当你一头扎进创作没头绪的时候,突然看到世界的某种韵律之间和谐的关联,奔那儿去就可以了。但前提是你要很放松,让它自己长。” 我们于是讨论起中式造园的哲学是如何讲究移步换景、虚实相生,而他工作室的每个角落亦如是保留了“看不透”的特质,不经意地在视觉上造就层层叠加的效果。“这个空间,对我来讲,一方面它会有未来不同时期的生长状态;另一方面,我也感到它的前期空间构造是正确的,会在不同角度给你新的视野,有自然的丰富性,变成像村庄一样具备四通八达的结构。”

木兰溪,流动的精神家园

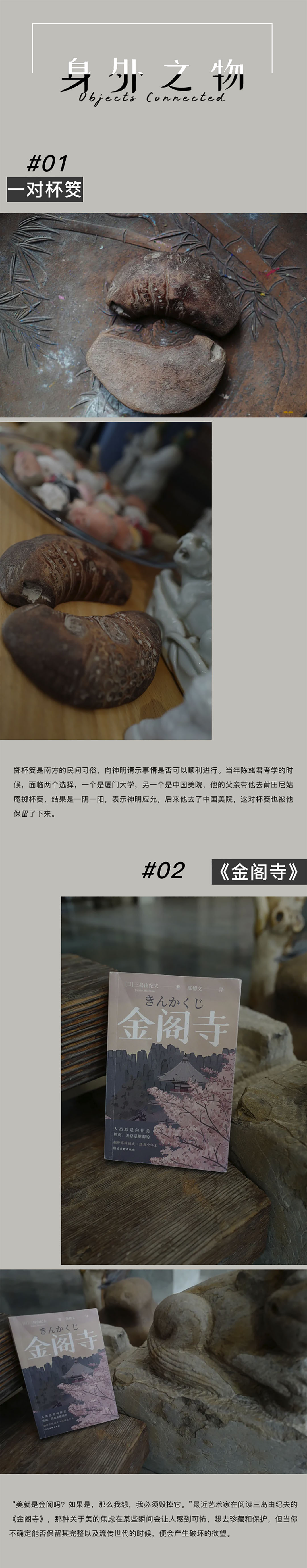

木兰溪是一条从莆田流至三江口,注入兴化湾再汇入海峡的河流,滋养了世代居民。他们的祖辈都有从台湾海峡往南漂流到东南亚的经历,同时又反过来影响了当地的文化,南洋风情与当地文化杂糅,长成嵌套在艺术家回忆里的创作灵感。

从2007年开始,陈彧君和哥哥陈彧凡合作“木兰溪”项目。2020年,他们邀请一些媒体和学者,回到家乡莆田,展开“重返木兰溪”活动:在园头村里散步,看莆仙戏,吃流水席,领略周围的自然风景和当地建筑样式。

小时候,陈彧君喜欢垫着凳子爬上老屋的高高窗台看着窗外,窗外有一条水沟,下雨的时候那里水就漫出来。他说:“随着河流飘过来的很多东西都会流经或留在那里。我觉得,窝在那个窗台就很舒服,坐在上面好像可以窥视整个世界,看不同的风景。在创作的时候,我也希望可以通过一个视角窥视到外部的世界,它的层次应该是被叠加,而不是被封锁掉的。”

木兰溪项目至今仍在继续,但陈彧君并不想单纯挪用“在地”的关系来进行创作。事实上,近十年来,他把身边的居所和空间都作为“在地”来予以改造。2022年,在龙美术馆(重庆馆)“艺术‘家’——陈彧君个展”上,二十多年间工作室的迁移成为空间叙事的主线,象征着过往历程节点的总结。

综合绘画之路

目前陈彧君正在策划的展览和他当年在中国美院念的综合绘画专业相关,关于“综合”的艺术概念究竟为何也是他这些年思考的问题:“我学的综合艺术本身是中西融合。前两年,回杭州拜访原来的导师,他问我现在怎么看待东方、西方的问题。我说之前总是莫名感觉自己身在两者中间的围墙上,有时候想明白,有时候又觉得很茫然,因为心中还是存有跳下这面墙,走出一条自己的路的想法。然而,我现在没有这种感觉了。导师问,那是什么感觉?我说,我不觉得我在骑墙,可能墙就是我的路。”

陈彧君认为综合绘画是“更贴近心灵、心性以及技术特点的一种绘画”。在美院学习或者模仿的阶段,他和大家一样都想要模仿大师级的偶像,很容易抛弃自己的心性、技术特点和美术基础,因而看不见自己。明心见性往往需要更多的修炼。

“试看今天的自己重新去看经典,是否已经没有任何作品能触动?”——四年前,因为要去意大利做雕塑,陈彧君途径纽约MOMA,特意进去看了一圈进行自我测试。让他列出看到依旧会有触动的作品,他回答:“第一,是塞尚画的几只烂苹果,很小的一副,看的时候觉得佩服得不行,心想为什么我今天还在看这个苹果?好像又重新看到世界的感觉,又好像镜片换掉了,更清晰地看到那么朴素的东西。我念书的时候曾经崇拜他,过了这一轮花花世界,回过头来还是那么几个苹果打动我。第二其实是我当年有点抵触的毕加索,因为他太有名,心里就会对他产生一种以天然叛逆。这次去看到他写生的女人体,非常简单,可以看得出来是很快完成的。而我也重新认识到,天才确实是不一样的。第三特别喜欢的是培根,进门靠门外的地方挂着那幅透过牛排的人像。当年我很喜欢看画册的时候对培根有过很多想象,过了这么多年重新去看,看到了之前没有意识到的更为自然和朴实的表现力。”

正如法国作家保罗艾吕雅(Paul Eluard)反对“有目的的诗”,提倡“自然流露的诗”,故乡在陈彧君的创作中如一条常年缓流的河,是自然发生的,他的创作过程被他喻为“流动的水”,推动他行至有落差的地方,产生新能量。好的艺术作品自拥有一套内在的秩序层次,所有的复杂性,都会给你一种新的经验,甚至包含着某些惊险在其中,构成艺术创作中的生机丛生与暗流涌动。

Q&A

Q:从学生时代的票证到用装置作品的材料改造的家具……你工作室里的小物件林林总总,相当丰富。搬迁这么多次,你是如何取舍物件留存的?

A:陈彧君:取舍是一个疏通,把它整合变成另一种东西,就会成为最好的素材。所以,我始终有一个念想——我所有的东西一定都是作品的一部分。物尽其用太有意思了,物不仅仅是摆设在那里,我更大的兴趣在于每件东西应该有一种新的组成方式和逻辑。这样很多东西就会变得舍不得,因为一旦丢了,它的线头被就被掐断了。

Q:你觉得这么多年来,构成你艺术创作的独特部分是什么?

A:我更喜欢与不同行业的朋友交流,自然而然的市井生活跟邻里、陌生人、城市的一种关系,它不是在艺术这个圈子里面所产生的思考,说得大一点是生活本身的丰富性和随机性,对我来讲这是真正的资源。它本身有它的物理性,特别是小时候的生活经历和文化环境。在学专业的过程中,独特的碰壁过程都会产生一种路径痕迹。还有一方面是我们看不见的,可能就是对艺术家个人来讲都很难分的清楚的自我特质,和说话声音一样,伪装不了。

Q:你给画作起的名字都很有意思,《流放与王国》,《摇摆的信仰》…… 之后还有借知名作家的作品命名的,比如加缪的《局外人》、普鲁斯特的《追忆似水年华》……这种引用来源于什么?

A:我的创作不是先有名字才去画,而是反过来,先有图像,有了心理感受再去找方向,这时候需要灵感,往往憋到最后几分钟才会跳出来。《摇摆的信仰》是我站在老家一堆乱砖里的时候,觉得石头下方有生命而且处于流动状态,这名字扑面而来,就感觉是对的;《局外人》是我请朋友去拍了废墟,以照片作为底图创作的。废墟本身是欧式的,衰败后变成和过去经典之间的对话,但它缺失了人的精神力,从某种角度上而言,我认为这些作家写作时所关注人的状态和当下社会文明之间的撕裂,进而产生思考,突然觉得《局外人》里所描述的社会和人的关系、责任与义务等和作品太契合了。名字是个外壳,是让大家进到这个世界的一条路径而已,存在很多偶然性的东西。

出品人:Tiffany Liu

编辑:Simone Chen

撰文:刘星

摄影:刘星

设计:Nina