城市是人类文明的产物,城市塑造人类活动,又同时被人类活动所塑造。城市快速更新,景象也在不断流变。波德莱尔调侃道:“一座城市的外貌改变得比人心还快。”城市空间既是各种人类活动的场所,也成为摄影艺术家长久凝视和创作的对象,以此锚定内心秩序,对抗变化的漩涡。

2025年5月8日-11日,影像上海艺术博览会(PHOTOFAIRS Shanghai)在上海展览中心盛大开幕,在它十周年之际,Oui Art 在此撷取一些以摄影为媒介对空间进行的深度探索,重塑内心景观。

在各种观念先行的流派百花齐放的今日,街头纪实摄影的魅力依旧无法被取代。创作者、作品和观众,在不同的时间维度里,共同构成关于“观看”本身的当代图景。今年首次亮相影像上海艺博会的便利堂成立于1887年,从小型租赁书店发展为制作精美彩色珂罗版输出的艺术公司,带来日本战后摄影史上的重要人物中平卓马、森山大道的“Provoke”时期的摄影作品。1960年代末,日本摄影师已经注意到被商业美学异化了的精致图像,他们用逆光拍摄,暗房里加工的高反差影调与粗颗粒,用带着相机的身心去丈量自己和城市的关系,“为思想发动挑衅”, “粗糙、模糊、失焦”的影像美学本质上是对当时传统纪实摄影的反叛。

在AI生成影像和社交媒体算法破坏“真实”边界的景观社会,“一个滤镜让你成为森山大道”是相机售卖的话术,如今再看“Provoke”,是对数字图像泛滥的先知性预警:当摄影看似成为最亲民和便捷的表达媒介时,我们是否还有能力在这个被影像包裹得密不透风的世界中,透过人机合一的创作获得灵韵乍现的真实感动?

几乎与此同时,大洋彼岸的美国,摄影界以黑白纪实摄影为主流,Saul Leiter用彩色胶片记录了纽约的温情脉脉。在雨雪纷飞的记忆迷宫里,时代标签是缺失的,街拍陌生人的身体也多半隐在黑暗中。在摄影师的凝视下,色彩是让情绪软着陆的抚慰剂,有着褪色梦境的质感。

这些水汽氤氲的作品让我想起刘以鬯在《酒徒》开头的词句:“生锈的感情又逢落雨天,思想在烟圈里捉迷藏。推开窗,雨滴在窗外的树枝上眨眼。雨,似舞蹈者的脚步,从叶瓣上滑落。”街头摄影可以拒绝宏大叙事,丢掉时间的坐标,“被偶然光线照亮的记忆迷宫",或许才是这个过度清晰的时代,最需要的感情“除锈剂”

被赋予主体意识的剧场

当代摄影师以“反报道”的创作方式,减慢节奏,让空间表现出一种主体意识,讲述自己的历史迭代。如杜塞尔多夫学派的知名摄影师之一康迪达·赫弗(Candida Höfer)指出的那样:“我很清楚,人们在这些空间里所做的事情以及这些空间对他们的影响,当没有人在场时更加清晰,就像一个缺席的客人一样通常是谈话的主题。”

作为贝歇夫妇的学生,康迪达·赫弗将剧院视为社会雕塑,用大画幅相机拍摄无人的公共建筑内部,表现建筑空间的结构和细节。便利堂展出一张《White Bench 2019》,德玉堂带来一张她的《墨西哥城巴斯托楼 II, 2015》螺旋楼梯:从楼梯井向上望去,向上盘旋的深色扶手,成优雅螺旋,消隐在周围的白色之中。在摄影师客观冷静的作品中,空间自行表现其功能、历史和美学的故事——即便是废弃剧场斑驳的墙壁,也可一窥废墟景观中的昔日辉煌。

同样以建筑空间作为核心对象,里森画廊带来杉本博司的《剧院》系列,却呈现出截然不同的哲学指向和视觉语法。《剧场》系列的创作始于1976年,艺术家根据胶片电影的放映长度设定曝光时间,将整部电影的上万帧压缩为一张图像:长时间曝光的屏幕成为方形白光,仿佛是天地混沌未开的初始能量,这种“史前”剧院的荒颓感延续了杉本知名海景作品中的某种原初状态,我们走入这样的“柏拉图洞穴”,剧场下的空座椅,入席又离场的叠加态,虚无落一地。

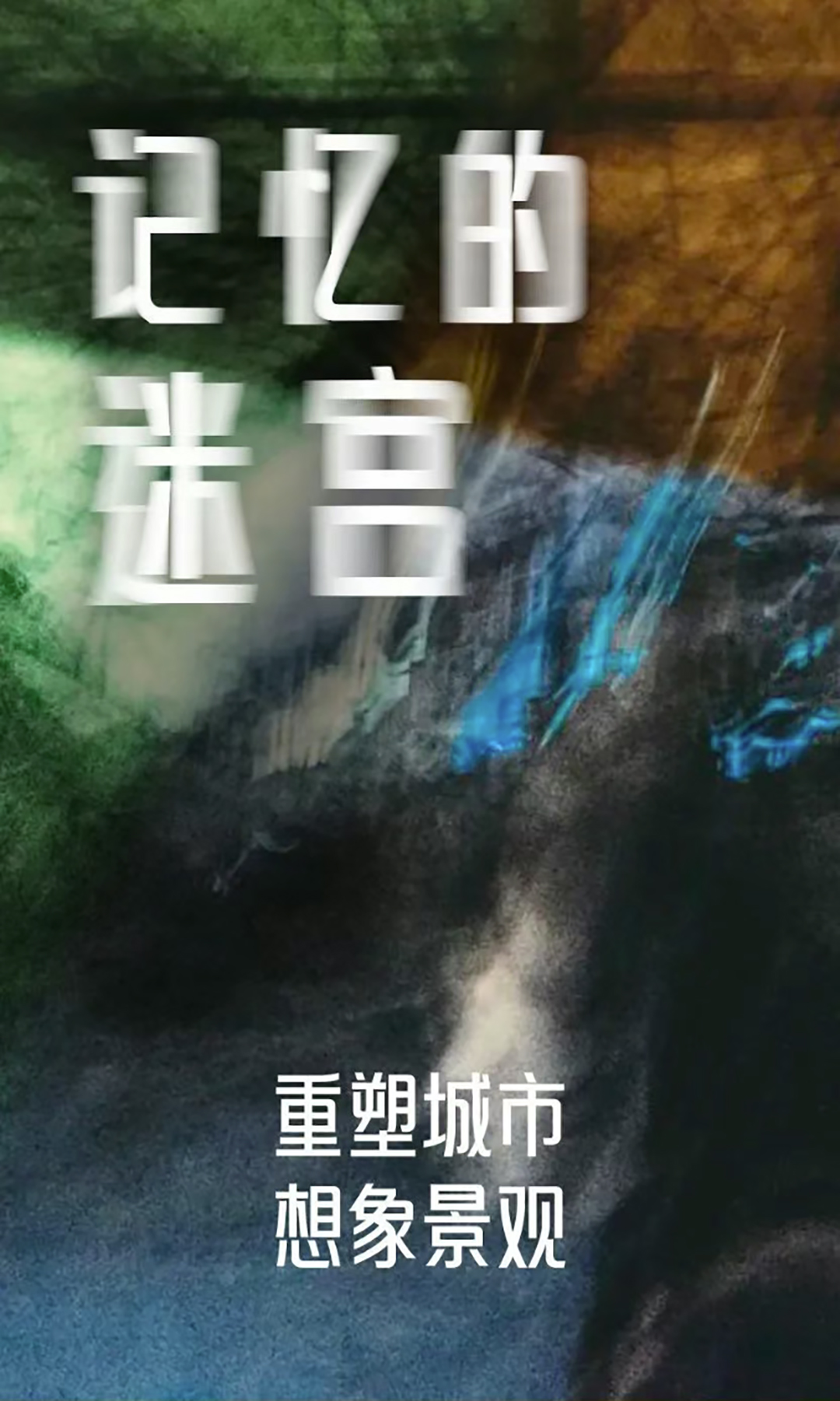

同样用长时间曝光的方式介入城市景观,艺术家Giovanni Ozzola频繁运用窗户、镜面、水面等反射介质表现自然与城市的暧昧边界。他将风景嵌入破碎的玻璃窗,让裂痕与倒影交织,创造多重空间叠加的幻觉。在他的最新作品中,地平线是模糊昼夜边界的界定者,废墟与大海的相会,流沙蔓延的室内,雾霭升起,夜落下,建筑成为转化为光的载体。

罗杰·拜伦(Roger Ballen)的荒诞剧场则模糊了现实与想象的边界,1960年代,在贝克特、品特和尤内斯库的作品感召下,他注意到了人类荒诞的黑洞,1990年代中期开始,他创作了知名的“纪实虚构”作品,墙上的涂鸦,莫名出现的蛇、猫、鸡、电线、绳索、灯泡……这些元素既是道具,也是荒诞戏剧的舞台。黑白正方构图的图像,令人不安甚至疑惧,张力十足。千禧年之后,罗杰·拜伦开始运用素描、色彩、拼贴和雕塑技术来更为复杂的场景,用玩偶或假人部件取代真人,带着嘲讽碳基生物的嬉游感:“人们的行为没有理由,没有方向,也没有终极的目的。”

在获奖无数的纪录片《脸庞、村庄》中,活跃于国际艺术舞台的法国艺术家JR与新浪潮“祖母”阿涅斯·瓦尔达,开着一辆小车穿梭在法国村庄,边玩边创作,他们拍摄普通劳动者的全身肖像,制作成巨幅黑白照片张贴在工厂水塔、码头集装箱等与劳动者工作地点相关的建筑物上。JR以其覆盖在建筑物表面的大型黑白照片而闻名,其艺术实践融合了摄影、街头艺术、电影和特定场域的社会干预,此次贝浩登画廊带来一张JR以木板为载体的芭蕾舞者的肖像,该项目缘起他与芭蕾舞团的合作,将视觉奇观转换为公共记忆,延展为对城市的记忆以及社会剧场的思考。

解离与重构

解构图像再重组,将图像碎片作为素材,城市作为整体概念,探索其物质性和文化差异,通过传统拼贴,或结合尖端数字影像技术重构城市景观——这类作品包含对现代文明的反思和艺术家对自我文化身份认同的心理投射。

中国摄影师邢丹文以“纽约宽幅”系列与《长卷A》《长卷B》,表现从纽约到北京,持续探索“空间与身体”之间复杂关系,以及作为异乡人,对城市变迁的感知与思索。

CAVE-AYUMI GALLERY与出版社 ori.studio合作带来了金村修最新《Gate Hack Eden》艺术书,该书由数百张照片、素描和视频片段组成,它们被分解、细化成无数同质的碎片。金村修以拍摄日本90年代泡沫经济崩坏后的东京闻名,他的照片中见景不见人,在城市碎片中,电线绞缠半空,街角的歪斜取景,井然有序的东京在他的照片里呈现失序、冷冽。新书将城市空间视为整体概念进行探索,探究物质性的本质及其与摄影的关联。

杨泳梁用中国山水画的散点透视,将曼哈顿建筑群重新构建为层峦叠嶂的赛博山水。 “平行大都会”系列构建了一种兼具文化反思与未来都市寓言的城市想象景观:远看是东方山水轮廓,近看各种钢筋脚手架、起重机取代了亭台舟楫,“数字山水”还是“建造中的未来废土”,创作者和观众都难以忽视这其中的矛盾。

电影与城市寓言

城市与人群迁徙,文化重构的主题紧密相关,电影人的摄影作品,自带蒙太奇效果,定格在叙事一瞬,将城市从“故事背景板”转化为叙事主体, 游走在叙事与抒情之间,提取一帧的城市寓言。

艺术家杨福东在M+美术馆的场域展出过他的“建筑电影”《雍雀》,电影剧照参加这次展览。雍雀,受古典字形的启发,展现鸟儿面对大海即将起飞时的优美瞬间,也隐喻个体追求美好时的勇气。电影参考1970-90年代经典香港电影的视觉元素,镜头徘徊在香港海边的村庄与夜间的城市,黑白影像在真实与虚构之间,历史记忆与未来之间来回游弋。有趣的是,剧照里螺旋楼梯的形状呼应着康迪达·赫弗的螺旋楼梯,提醒我们,历史或审美,前进或后退的路径,都是类似的螺旋弧线。

由施瀚涛策划,以“如水光影”为主题的特展,邀请导演贾樟柯与他的艺术家朋友们以影像作品展开对话。贾樟柯的“刺青系列”, 与他密切合作的导演和摄影师余力为的“大快活系列”。泰籍艺术家兼导演阿彼察邦·韦拉斯哈古的作品通常涉及记忆、失落、身份、欲望和历史等主题,《迹象与幻象》是一张招牌制作工厂里的巨大招牌照片的背面。图像上层的白点是《记忆》电影胶片上用来记录起始及终结位置所打的孔;艺术家扫描了这些孔洞,将其置于照片之上。

现场,Oui Art偶遇PETITREE画廊带来的青年艺术家(98年出生)雷安喬,她的《少女城》系列构筑了一个视觉寓言,捕捉女性从危机到转机之间的生存状态,并以城市中那些欧化的建筑背景,去暗喻青年时代内心对外界世界的预设与窥探。她在接受采访中说道:“青春的身体无秩序地占用城市空间,仿佛又传达着主导的意愿。”少女之「城」并非庇护所,而是暴露的器皿。

“在景观中,时间的流逝被凝固为一场永不结束的展览,每一秒都在兜售对未来的幻觉。”居伊·德波在《景观社会》中提出景观物化并控制了人类的生活,“生活本身展现为景观的庞大堆聚。直接存在的一切全部转化为一个表象。摄影艺术家们对城市肌理和人类探索足迹的思考,或许可以让我们在这个初夏,带着个体经验去重新观看城市空间带来的生活意趣和审美体验。

出品人:Tiffany Liu

编辑:Tiffany Liu

现场摄影:Oscar

美术:Nina

图片:来自于第十届影像上海艺术博览会

(PHOTOFAIRS Shanghai)