对死亡的恐惧,是艺术的重要驱动力。

人类如何在艺术中面对死亡恐惧的历史,足够书写出几大本艺术史。但谈论死亡时,我们究竟在谈论什么?艺术家们试图用作品抵御这无解的恐惧:对庸俗直面处置的安迪·霍沃尔,为车祸和电椅附上艳丽的滤镜,让死亡成为现代社会的消费品;施虐倾向的弗朗西斯·培根,在制造惊惧画面的感官体验中获得某种快慰;而继承二者衣钵的达米恩·赫斯特,将死亡直接放进橱窗,毫无悲悯地享受着观者的震撼。

艺术有可能让人从死亡的恐惧中逃逸吗?

如果去除恐怖和刺激,

去除悲伤和绝望,

实相可能是什么?

和生命又有着怎样的关系?

对死亡依然恐惧的艺术家秦一峰,

试图探索这个问题。

01 从一棵树开始

“它本来是一棵树。”秦一峰介绍最爱的明式家具时常常这样开始。除了艺术家之外,他是“素工”概念的提出者,是明式家具圈的世外高人。所谓素工,特指去除雕饰、形简工素的明式家具设计,与极简概念接近。

为何会对这种形制的设计情有独钟,多少能从秦一峰的早期经历和90年代初的抽象作品中得到呼应:毕业于工艺美校设计系的他最初对本质的探索就是从立方体开始。

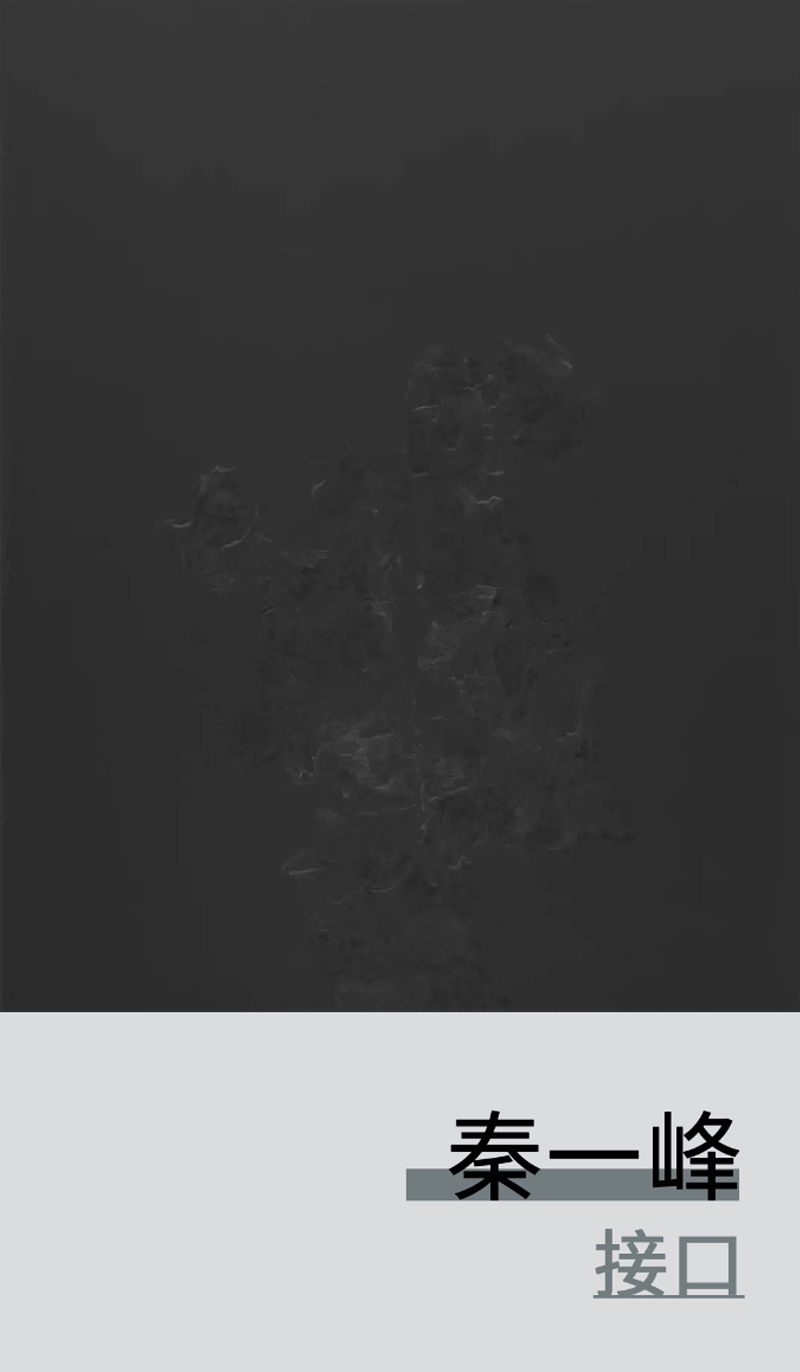

几何立方之间,存在与对立的关系始终搅动着秦一峰探索本质的冲动,这究竟是不是根本性的源头?而这也开启了他长达几十年的“矛盾对立”之路——从立方体中出走,艺术家将两种永恒纠葛的能量提炼为直线和曲线,这既像热烈的感性和冰冷的理性,又像无常的虚幻和坚固的现实,任何身处矛盾中的心都可以解读出自己的共鸣,而这也正是秦一峰身上始终都存在的生命状态:渴望“反动”的同时无法控制地自律,分裂的两股能量在抽象艺术中得到了可见的整合。

而两股相反能量“不可见”的整合,是在素工中发生的。秦一峰会反复娓娓道来这样的故事:一棵树,它的命运是成为一个衣柜或一条长案,它被砍倒的刹那发出了人类无法捕捉的尖叫,总而言之它死去了,“尸体”在明代匠人的精心计算下分成四片,包括花纹与朝向的对称规划,它的每一寸都没有浪费,被无名而本分的双手变成了一个漂亮的衣柜,五六百年过去了,它还静静站在我们身旁,树消失了,但是不是有什么没死呢?

这个关于树的死亡故事,有另一个艺术家吉赛普·佩诺内做着截然相反的事情,他在已经死亡2个世纪的雪松躯体中,剥出了一颗树中之树,企图还原雪松在某阶段活着时的生长形态。他的艺术与素工家具的截然相反之处在于:前者用可见之物强行演出生命力,后者让生命力在不可见中继续;前者相信人力足以显化万物乃至生命,而后者让人力安守本分不僭越规则。这是东西文明对生命的不同理解,就如阴阳般不同。但素工来自最规矩扎实的劳作,如一个看似有限实则无穷的容器,压缩着足以陪伴人几个世纪的能量和魅力。这棵树真的死了吗?或者说,死亡真的是终结吗?秦一峰身上始终纠葛的两股能量,在素工对生命的压缩中,似乎找到了安放的可能。

02 抽物取象

2009年,当秦一峰第一次用摄影镜头对准素工家具的桌角,那瞬间一些重要的东西降临了:在镜头下,一个近似20年前立方体的图像出现了。这个轮回让秦一峰如重启一般,再次回归最初的问题——去除足够多的“杂质”后,剩下最本质的究竟是什么?

从那一刻开始的三四年间秦一峰自学摄影,没有换过机位拍了180多张底片,直到这一张的出现:透视、明暗、任何让画面看起来立体的可能都消失了,桌角成为了一张“纯平”的图案——《负片》系列至此诞生。它的陌生感让秦一峰兴奋,因为属于“物”的部分终于开始抽离和退场了,那些被物像掩盖的本质部分,开始浮现了。

那么,这本质究竟是什么呢?近一百年前有一个同样追求“平”的艺术家,叫蒙德里安,曾写过这样的话:“当个性的东西不再挡道,普遍性才能被纯粹地表现出来。”他为何孜孜不倦地画格子,因为这不可再简的元素适合描画他的理想:在对立中构建出终极的平衡与和谐。这就是艺术家在做的工作,通过不断抽离、去除干扰之物来趋近自己的目标。而这个不断过滤的过程,也正是“抽象”的真正意义。

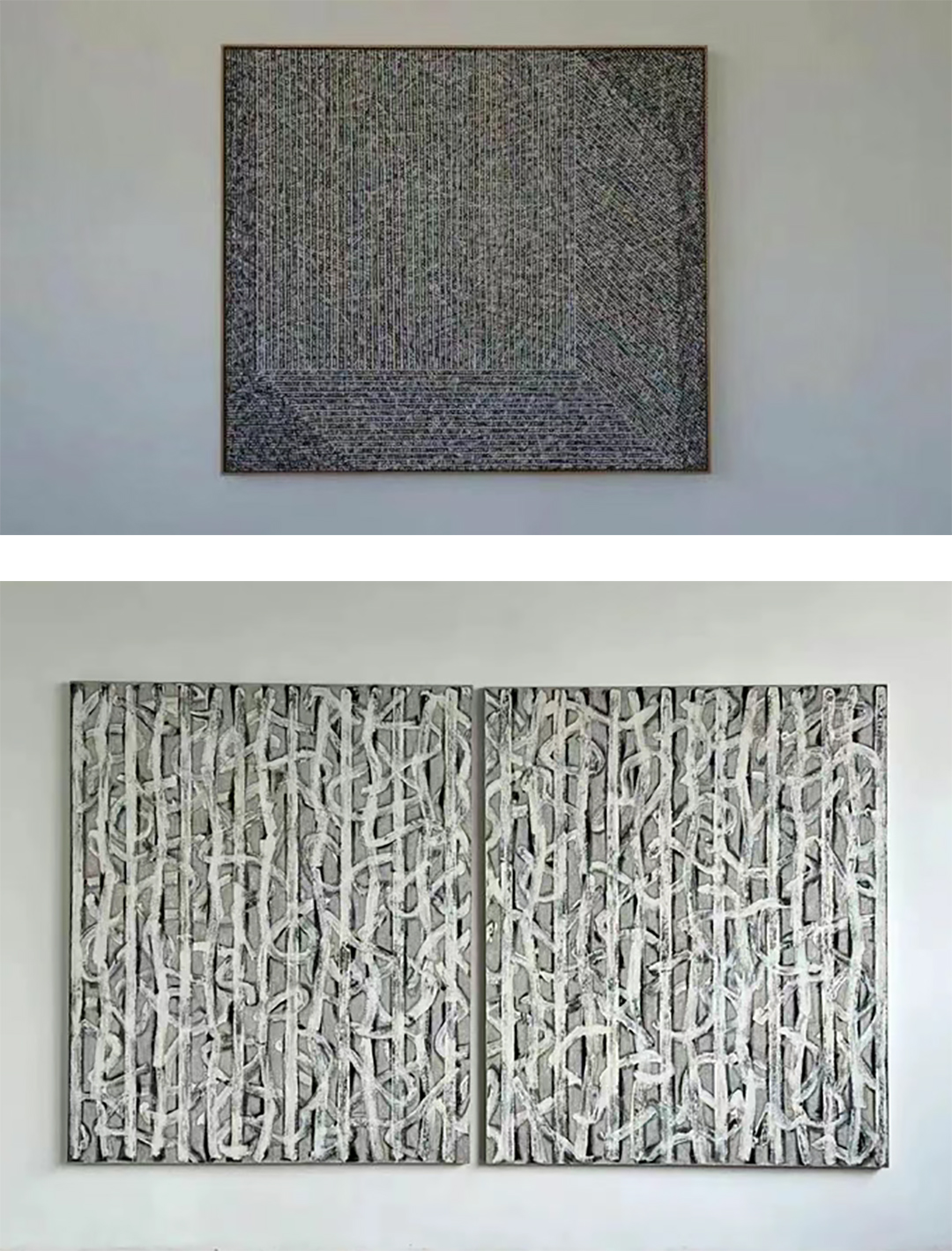

毫无疑问,秦一峰是一位抽象艺术家,且在不断地动态抽象过程中。从第一阶段的“平”开始,他越来越苛刻地逼迫对象从“物”中抽离,他让家具残件和枯萎的玫瑰花不仅变平,更开始脱离哪怕一丝的真实性、物质性,任何与现实相关的情景都在逐渐远去,此时剩下的是不是超越现实维度的另一个世界?这扇门已经打开,艺术家就不会满足于此,秦一峰最近在研究的是如何让对象在镜头下“消失”,仅剩的躯壳也行将涅槃,听起来不可思议而困难,这是一条艺术家不得不选的艰难道路,但推进一寸都如走钢丝般审慎而危险,随时面对着失败的可能。

值得注意的是,在秦一峰摄影作品中,物体的神秘性来自于其本身。无论是残枝还是破件,它们在衰变中必须直面本质,从内部中升起了某种宇宙深处的光芒。这些作品提示着我们,即使不像艺术家那般抽物取象,我们也可以确定万物中皆存在着这令人肃穆的光芒,它们被短暂的丰盈华美遮蔽着,而衰变才是让光芒亮起的开始。何惧丧失呢?在“负”世界中,一切才刚刚开始。

03 永续的接口

死亡,是对真相的第一次打开。秦一峰的工作,是协助这一真相的充分示现。他帮助死亡进一步褪去皮相,看到了皮相下不可消减的坚固本质,这种实质令人震撼的是:居然拥有如此高密度的能量。观众往往会被一种强烈的“压缩感”迷惑,认为这来自艺术家的制作,而艺术家做的不过是揭开皮相“如实”地呈现。但这种“压缩”也许给秦一峰带来更多的是不满足,彻底突破皮相的束缚,如何令坚固之物进一步打开,进一步充分释放,才是艺术家逼迫自己去回答的命题,也更接近他对“死亡”的理解。

“死亡是一个接口。”秦一峰将死亡作为延续下一个生命运作的接口,而其中最重要的延续物便是那不灭的某种东西,它藏在明式素工家具若隐似现的味道气息中,它储存在对故人故事鲜活的回忆里,它像无形的能量一样弥散而无处不在,不仅滋养着肉身更影响着精神判断和决定。

在冈萨雷斯-托雷斯的装置作品《无题》中能看到类似对那无形本质的释放:艺术家让每位观众从象征爱人体重的糖堆中取一捧糖,最后糖堆如爱人的去世般不复存在,但某种温情的甜蜜却在分享中被释放,从原本生命关系的有限性中被打开。如果说冈萨雷斯带有主观情感倾向的“正弥漫”是热的,那秦一峰镜头下的“负弥漫”无疑是冷的。“我的作品中存在着害怕的感觉。”秦一峰坦言,但每天直面恐惧、研究恐惧地工作消解着这种“怕”,甚至会被捕捉到理想画面的兴奋取代。即使暂居不断衰变的躯壳中,并面对不知何时将至的“接口”,但人依然可以在现实的有限性中找出一条适合自己探究本质的法门,并在为此付出的努力中,赢得超越躯体的自由及幸福。就如秦一峰所言:“我为自己立法,我是自己的上帝。”

秦一峰每张负片的灰色背景并非直接拍摄所得,而是来自时间的调制。就如作品名称用时间天气命名所暗示的,每张画面都是对象与时空关系的切片或截屏,因为艺术家深知宇宙及生命的不确定性,但我们可以选择如何让自我不断净化和提纯,让坚固现身出来。

不被终点限制,每个坚固的当下,即永续自由的接口。

Q&A 对话秦一峰

Q: 还会恐惧死亡吗?

A: 其实谁都怕死,但死亡是一个接口,也是一个机会,死了才能算账。面对作品时需要接受死亡,每次个展都像一次告别仪式。

Q: 从来不会有焦虑吗?

A: 其实作品中一直有恐惧,通过重复的工作去面对这种恐惧,工作的推进会冲淡这种害怕,也不会焦虑,因为自己设定的目标,而不是社会设定的目标,自己给自己立法,自己是自己世界的上帝。

Q: 艺术家如何面对评价?

A: 塞尚最近的回顾展他就不在场,为什么后来者还愿意看他,他为何有如此大的能量,我常想难道艺术家真的死了吗? 艺术一定要像明代家具那样,做到足够好才能被保留下来,做少、做足。

Q: 最享受的时刻是什么?

A: 每天拍片晚上是一个关口,最后看到成果时那种兴奋难以言喻,会喝一点酒,晚上十一十二点,没有任何人知道我的享受,这比参加展览更对我有意义。

出品人:Tiffany Liu

撰文:徐薇

编辑:Tiffany Liu

摄影师:李昊天Rondish

摄影助理:正文、小徐

制片:许伯源

设计:Nina

部分图片提供:艺术家秦一峰