这是一个天才互伤的故事。如果世界对艺术家存在误解,往往是这两种形象: 一种是脆弱的“疯子”,缺乏圆融入世的成熟; 另一种是清高的“隐士”,不断寻找避世的乌托邦。如果两者间存在共性,就是对俗世不遗余力的抵抗。本文的主角梵高和高更,正是这样两位符合“疯子”和“隐士”典型的著名艺术家两位艺术家间有一个著名的故事——同居62天后发生了梵高割耳事件,这直接导致了两人关系的结束,19个月后梵高举枪自杀,在去世前两人再也没有相见。

这并不是一篇旨在推理事件成因的悬疑八卦,关于这个艺术史上的著名传奇,我们始终好奇的部分是:在伟大的艺术之间,为何会有不可兼容的部分?在伟大的艺术之间,是否存在隐形的次第和格局?

艺术的问题最终还是要用艺术来回答,让我们尝试从梵高与高更共处62天期间的作品中寻找答案。

1. 冉阿让与日本僧侣:两种奇人

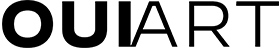

故事从两位艺术家的自画像开始。

在高更应梵高邀约来到阿尔勒之前,两人开始了频繁的通信。梵高如此期待着高更的到来,因为高更的健谈和自信在羞涩的梵高面前极具魅力,散发着领袖般的气质。在高更正式出发前,梵高提议交换两人的自画像,故事的序幕拉开了: 一个35岁的荷兰人,一个40岁的法国人,两个都从中年才拿起画笔的艺术家将两幅都略为失真,但更接近理想自我形象的作品寄到了各自手中。我们也许能从中一窥两人灵魂深处隐藏着的秘密。

在高更自画像右下角签名的上方,写着“被抛弃的人”,这是法国作家维克多.雨果代表作《悲惨世界》——一个罪犯,的法语书名。这也是高更心中的自己——一个流放者、一名殉道士,但也是一代圣人。在高更写给梵高的信中,甚至不厌其烦地强调:“面部的轮廓就像冉阿让一样坚毅,褴褛衣衫遮不住他内心的高尚与温柔..….喻示的就是像我们这样内心炙热的画家!”这种令高自傲的气质被毛姆敏感捕捉,《月亮与六便士》中的主角特里克兰德身上“犯罪分子”般的气质正是以高更为原型创作而来。

和高更自喻的“冉阿让”相比,梵高的自我认同更具宗教感: 日本和尚。他在写给高更的信中如此描述:“我希望将他塑造成一个僧人的角色,一个崇敬永恒佛法的僧人。”而在画面的处理中,他甚至将双眼描绘成更接近亚洲人的单眼皮并向上扬起,表情与姿态紧绷而静默,粉绿色从头顶辐射出去,好似套着一个神秘的冷色光环。

一个狂野寻找自由的罪犯,一个修行慈悲的僧人,两人的共同点是对现代文明的质疑和抵抗,但两人巨大的差异也在画中昭然若揭: 高更是心怀对立和愤懑的异教徒,而梵高则是散发着光芒的布道者,前者认为只有彻底逃离现代文明才有能找到一方净土,而后者认为天堂也许就在每一处平凡人间之中,这种不同在两人的代表性作品中更为明显。

高更孜孜不倦地描画着心目中的乌托邦:一个远离尘嚣的原始社会,人们在其中与自然万物和谐共生,生命力质朴而茁壮。这种对原始的迷恋建立于对现代文明的强烈批判之上,如果存在快乐,那就是重返失乐园,这来自于对现实的否定或逃避。高更始终是叛逆的,也始终纯真、充满力量。

而在梵高的画中,我们看到即使平凡如农人,也可以在沐浴在充满悲悯的光芒之中。他们在辛勤的劳作显现了生命本具备的尊严,阳光此刻如圣光般抚慰着这些平凡质朴的生命,正如梵高给提奥的信中所写: “我想表达一些像音乐一样让人舒心的东西,我想用某种永恒的东西去画男男女女,那种东西就是圣像上的光环通常所象征的,也是我们通过色彩的真实光芒和颤动所力求赋予的”。这就是梵高如传教士般“众生平等”的慈悲视角,点亮着每一处本应被抚慰的人间。

2. 吉诺太太:生命的两种样式

在1888年的阿尔勒,还有很多人认为画肖像会被招来厄运。在高更来到阿尔勒之前,梵高在八个月内只找到了六个人愿意当模特。但高更的社交魅力很快帮他们找到了一位新模特: 咖啡馆老板娘吉诺太太。

高更眼中的吉诺太太,是背后象征污浊昏庸世界的咖啡馆的掌管者,老板娘微微斜着双眼,嘴角挂着一丝绕有意味的笑,而身后是醉卧的客人。这并不是高更在咖啡馆中的写生,而是将人物以他偏爱的方式融入了一个故事。高更的艺术世界是想象而主观的,人物与各种环境嫁接组合以形成一个“寓言”,包含对世界的批判或对理想的向往,所以高更笔下的人物往往透露着一丝“漫画”般的概括倾向。

当我们再看到梵高创作的这幅《吉诺太太》,首先感受梵高和高更两人位置的不同:高更画中吉诺太太是正对着艺术家的坐姿,而梵高是一个在边上“蹭模特”的从属者,模特的目光与他没有任何交流。虽然梵高是画室的主人,高更是住客,但梵高却呈现出了明显的弱势地位。

在对吉诺太太的描绘中,梵高一如以往般小心翼翼尊重着对象: 他完全略过了咖啡馆老板娘每日与三教九流打交道的身份,为吉诺太太赋予了他最爱的明亮黄色背景,在这神圣而稳定的光芒下,甚至为模特眼前放了几本书——这是梵高认为低微身份者应有的精神性和尊严。

在梵高的另一幅作品《放风的囚犯》中,他对生命的悲悯更可见一斑:即使是最值得唾弃的罪犯,艺术家依然为他们安排了一个类似“净化仪式”般的放风琉璃般纯净斑斓的圣光照耀着囚犯们,似乎所有人性中的罪恶都可以在光中被净化,被饶恕。

艺术家选择如何描绘笔下的生命,不仅关乎艺术的格局,也许更接近艺术之于生命的意义:是选择将艺术作为批判现实、重构理想的武器?还是选择将艺术作为慰藉生命、超越苦难的通道? 这不仅是艺术家的选择,也是生命在面对苦难时需要自我回答的命题。

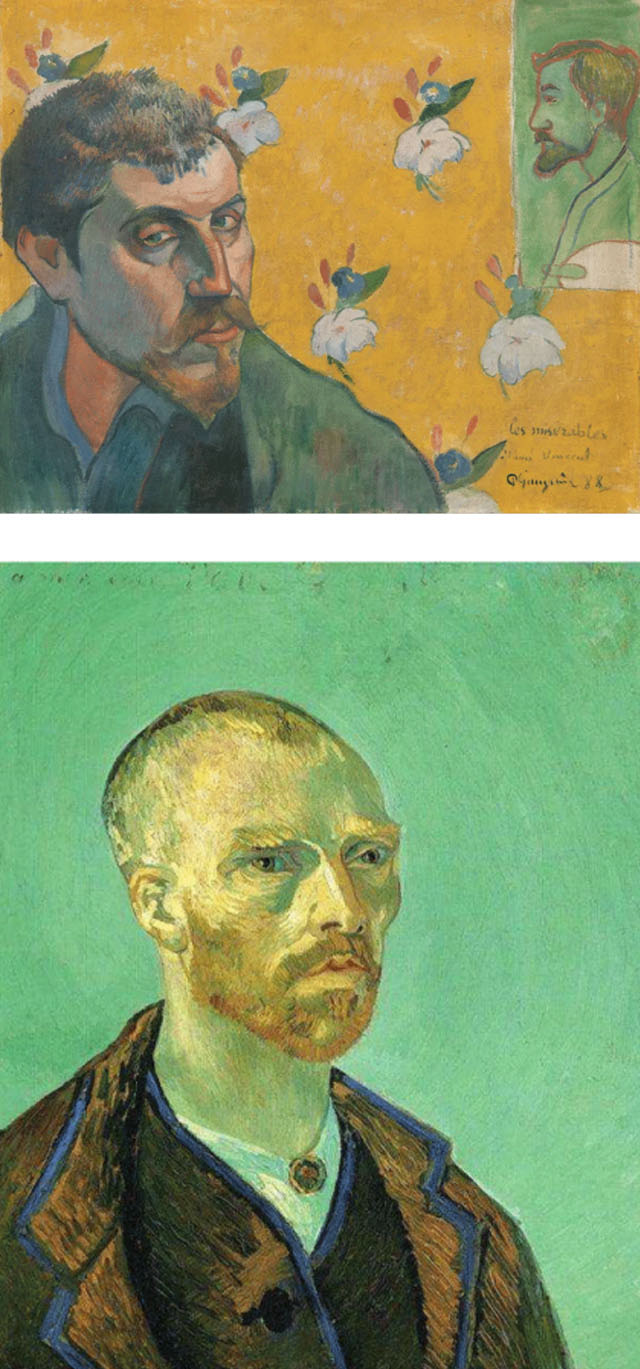

3. 两把椅子:不同的理想

梵高如此期待高更的到来,不仅因为倾慕这位大哥的才华魅力,更寄托了一个建造“南方画室”乌托邦的理想。

在梵高的构想中,他这间不大的黄房子住满了志同道合的艺术家,有着近乎“修道院”般的纯粹精神性;但高更对此有更为商人的规划,他建议像一个工会般将作品集中起来,并将股份出售给投资者。对此梵高相当不满,他本寄希望高更成为乌托邦的领导者,不能忍受纯洁的理想被资本和金钱玷污,他写信给提奥抱怨高更的“犹太人计划”。

事实上,高更到来阿尔勒的目的有两个。第一是作为向他最大的画商提奥的感谢,他无法拒绝提奥弟弟梵高的热情邀约,第二是作为他前往下一个目的地前的歇息之地,在此赚到足够盘缠后就会离开。在他心中,也许从未真正认同过梵高略显幼稚的乌托邦理想,而这种态度让梵高日渐焦虑,在害怕高更离开的恐惧中,画下了两把空椅子。

第一把是高更的椅子,这把深色的椅子有着装饰性的弧线和细节,呈现出更为凝重的质感,坐垫上有着两种象征性的物品:象征博学和精神性的书籍,以及象征着领袖身份的烛台。但火苗的存在让座椅更不适合被使用,且释放着一丝危险的信号。在画下这椅子时,梵高也许早已预知了两人关系的终结。

和高更充满装饰的椅子比起来,梵高为自己选的椅子是最廉价的松木椅,却散发着质朴而结实的气质,这正如梵高一直最关注的贫苦大众一样,散发着超越阶级性的自然感。椅子上放着烟斗和烟叶,也许象征着萦绕梵高身边永远挥之不去的忧愁。在高更面前梵高是敏感自卑的,但这种自卑中也有着松木般的坚硬和固执。

高更眼中的梵高是怎样的呢?在《向日葵的画家》中,高更笔下的梵高甚至融合了他自己的外貌,而身体处于不稳定状态中。梵高认为这幅画“他画的那个我是真的我,就是当时那个日渐虚弱,电量不足的我。”事实上在高更的描述中,后期的梵高甚至会在半夜突然焦虑不安地站在自己床前,让高更深感不安。

在《梵高传》中有过这样一段描述:“这是一个积极总会被消极中和的世界;这是一个赞美总会被期许冲淡,鼓励总被预兆折损,热忱总被谨慎浇灭的世界……对此,他们麻木迟钝,毫无经验,只能手足无措,眼睁睁地望着失控的情绪毁掉自己。”

如果梵高象征着一种毫无现实准备的崇高理想,这便是注定的宿命。

4. 结尾

在1988年的圣诞节前夕,这个短暂的故事到达了高潮。梵高在激烈的情绪中切下了自己的耳朵,高更立刻乘火车逃往了巴黎,甚至没有去医院看望梵高。我们如今无法从只言片语的记录中得到故事的全部真相,但故事终究是故事,在两位大师留下的作品中我们看到了艺术没有辜负每一个望向她的孤独灵魂。

即使同样仰望天空,每个人都有属于自己的视角,在追寻崇高理想的道路中,梵高和高更也许向我们展示了一个略显心酸的事实:足够明确自我理想的灵魂也许并不需要另一个同类。虽然灵魂都会在脆弱时需要支持,但寄托于他人的期待往往带来更多的伤害。

而这一切都被艺术诚实地记录着,为反思者带来超越的可能。

编辑:Tiffany Liu

设计:Evans

部分图片:来源网络