在星美术馆,

艺术家及其作品不再依循线性的编排,

也不再被主题定义,

于是获得了自成时间和丰碑的自由。

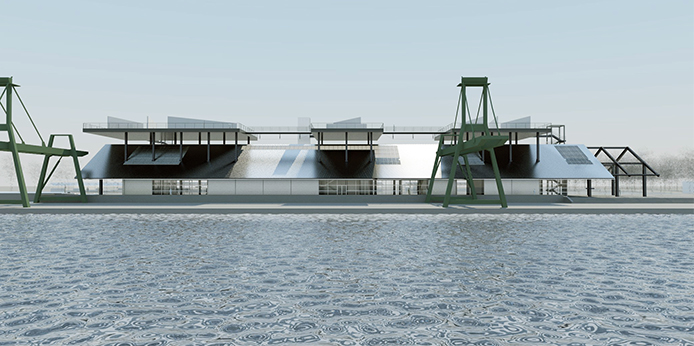

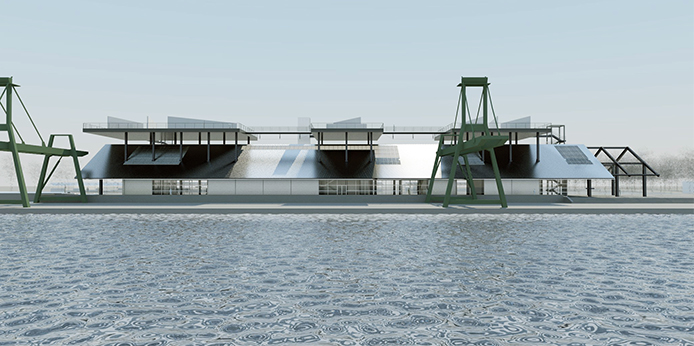

若沿着徐汇滨江绿道漫步,你会在卢浦大桥以南不远处发现一座长向而通透的银灰色坡屋顶建筑。它的结构纯粹清晰,让人想起车站月台,又像是工业仓库。其上,三块大小不一的长方露台凌空漂浮,与黄浦江畔的绿色吊塔比肩。步道一旁蒹葭苍苍,芒草绒羽般的白色花穗在寒风中摇曳,朦胧了钢筋混凝土的棱角。黄浦江上行船如织,汽笛和引擎声从水面传来,闭上眼似乎就能穿越无数时空:光绪三十三年,在维新变法掀起的现代化浪潮下,中国首个海陆转运铁路平台“日晖港货栈”于此落成;1937 年,日军炸毁原上海南火车站,货栈遂逐步承担起两站的货运量和部分客运业务;新中国建立后,日晖港火车站先后更名上海南火车站及南浦火车站……这个空间既承载过许多中国人走南闯北的愿望,也推动了上海日新月异的发展,曾目睹过严重的环境污染,更实现了滨江工业废墟变身西岸文化走廊的进化。而今,在这条走廊的起点处,由艺术研究学者、当代艺术收藏家何炬星先生创办的星美术馆终于正式向市民们敞开了大门。

由普利兹克奖得主JEAN NOUVEL 担纲设计的星美术馆虽是其建筑事务所在上海体量最小的项目,却内藏乾坤。建筑师团队悉心设计的来层承载抵消了水平力,使高挑的空间无需任何横梁,视野通畅,同时尽可能地拓展了室内面积。建筑外立面虚实相间,大面积玻璃募墙连通内外,把自然光和江景引入室内,又将美术馆内的作品大方展示给路人,彼此影映交叠。露台和天窗的组合富于韵律,带来了光源的自由采集,以漫射光源庇护馆内艺术品。

当下,星美术馆开馆展“开启 START”已然拉开帷幕,静候观展者的到来。85名(组)出生年份自1921 年跨越至 1988 年、来自不同国家与地区的艺术家所带来的 88 件作品组成了这场展览,一场多维度、多视角的当代艺术对话在此发生。策展团队意图“重提中国艺术在新的时间历史中的精神价值和贡献”,摆脱时间线索和主题性的束缚,在传统艺术史书写模式和流行艺术展立意之外探索新的思考立足点。

正因为此,步入星美术馆就像是踏入了一场“横看成岭侧成峰”的解读游戏。就好比说,在王功新装置作品《对话》(1995年)中,黑色书桌的桌面被一汪墨池取代,其上,两只灯泡受电机控制交替起落,在白壁上投下暖色光晕,又在平静的墨黑镜影中制造涟漪。确认墨汁不会盈溢后,观者便能感受到规律的轮替所带来的平静。不远处,白南准的经典作品《蜡烛电视》(1991年)同样以光线引人遁入冥思。墨汁、白烛、禅宗——我们可以将两件作品放置在东亚文化的语境下理解,但无需将其视为唯一思路,因为我们还可以看到工作中的电机和被拆解的电视机壳,在凝视光的过程中与自己对话。

继续向前走,陈箴用彩色蜡烛和各式座椅搭建的《人类之塔》(1999年)描绘出紧密相融、互为支撑的多元文化图景,尽管与对面DAMIENHIRST 那幅直径 3.66 米的圆形旋转画形成了色彩上的呼应,却在对照中显现出两种全然不同的创作方式和处世态度。二者都如孩童般创作,陈箴像在搭建积木,HIRST 运用了电视节目上教授的儿童画技巧。陈箴的手工蜡烛塔歪歪扭扭,几乎有些吃力不讨好;HIRST 则在马达旋转的画布上投掷画漆,再包装成像模像样的装饰画。蜡烛塔继承了陈箴创作中一以贯之的人文关怀,天真、笃定、诚挚;旋转画延续了 HIRST 反观艺术史的概念游戏,名为《美丽,廉价,低劣,随便,任何人都可以,大,马达驱动,旋转天堂,腐败,垃圾,糟糕的艺术,狗屎,激励,吸引人的,在沙发上,庆祝绘画》(1996年)。

穿行于星美术馆内,诸如此类隐藏于不同作品之间的千丝万缕的联系,俯首即是。肖峰和宋韧的《白求恩》(1973-1974年)对面,是曾梵志的《战士》(2004年),战争的焦灼现实与浪漫想象被并置,英雄二字也被予以了不同定义。在夹层看罢张慧《蓝图-聚集》(2014年)的八顶蓝色安全帽后,扭头就会望见一楼方力钧《2008.8》(2008年)中由水果、鲜花、枝条和珠宝堆砌而成的金冠。丁乙的《十示 2020-1》(2020年)与张恩利的《临时空间》(2013年)各据一方,彼此凝视。还有些作品,只有在线下展览空间中才能一探究竟。在星美术馆,观者得以近距离观察施惠以纸浆和草本为媒介创作的《本草纲目之一》(2011年),体会其物质性、素朴有机之美和绵延至今的手工传统,或是欣赏 MICKALENE THOMAS《目视前方的娜奥米》(2013年)上熠熠生辉的彩色莱茵石,对其中女性的回眸、从背景来到画面中央的黑人形象和漂亮的坏品味莞尔。

以上种种,不过是管中窥豹。那么,“非线性、去主题”的策展逻辑背后究竟有何种考量?星美术馆历时八年的筹建过程中发生过哪些故事?2023年1月初,OUIART来到瑞宁路111号,与星美术馆馆长、艺术研究学者何炬星进行了一场深入访谈。从出任北京炎黄艺术馆馆长,主持创建上海民生美术馆、筹建北京民生美术馆,到星美术馆的开幕,听他讲述艺术收藏和文化研究背后的四十年心路。

Q1

OUIART:

您最初是如何与艺术结缘的?能否与我们分享您收藏首件艺术品的故事?

何炬星:

我从小就喜欢看书。我父亲之前的五代人都是教书人,我兄长也在故乡(浙江诸暨)教书,兄长时常带回来一些书,有俄罗斯文学,有中国古典名著,我都会读。母亲也曾跟我说起她刚嫁到父亲家中时的故事,那时家里有7只放画卷的箱子,后来因为历史原因都被烧掉了,只留下7个空箱子。

14岁那年,我在浙江日报《钱江潮评》发表了第一篇小文,那篇文章只有豆腐干大小,稿费很少,好像是1块5,但那是我收到的第一笔稿费,极大地鼓舞了我。后来进入部队,我考入南京陆军学院新闻系学习,后来又在华东师范大学中文系学习。当年进上海时,我才18岁,眼见这么漂亮的城市,我当时就在想:我何其幸运来到这样的城市,我不能辜负命运的安排。

毕业后,我在部队成为了一名军官,工资57元,这在80年代初算高的。我收藏的第一幅画是花600块钱在友谊商店买的李可染。当时,友谊商店是服务外国访客的购物场所,所以还需要先把人民币换成兑换券。因为从事新闻报道工作,我常去虎丘路上的《文汇报》编辑部送稿。每次送完稿子都会骑着自行车到友谊商店逛一次,觉得李可染的那张画百看不厌,最后决定拿出600元巨资买了下来。后来我才知道,类似这样一幅李可染在北京荣宝斋只要200块,当时卖给外宾的商店可能会贵一些。中国真正有公开的艺术生意是从90年代初开始的,所以我当时买下这件作品的时候根本没有经济投资意识,那年我 21岁。

回顾过往,我从事过的行业很多,做过媒体,办过书店,做过银行高管,也创办过美术馆,但与艺术的缘分从未间断,直到今天越绕越紧,越绕越深。而让我特别感慨的是,我在20岁(1980年代初)的时候遇上了一个可以提出精神文化理念、可以参与意识观念讨论的时代,它能包容漫无边际、甚至不知天高地厚的想象。那个时代真的特别好,奠定了我个人的文化性格,也为我后来在文化事业上孜孜不倦的坚持打下了基础。之后,在全球化的潮流面前,中国扮演了一个有着起飞姿态的角色。我基本是在上海、北京和香港度过了这四十年,包括期间在境外考察行走数年,这些都是最好的时间——如果要谈收藏,我就必须把这些说在前面。

Q2

OUIART:

您的收藏囊括了400余位中西方艺术家的作品,经典及重要作品数以千计。收藏时,您的追踪线索或侧重的关注点有哪些?

何炬星:

早年,我因为工作契机认识了不少中国画画家。虽然我才二十出头,但我们在文化上的交流毫无隔阂,收藏也是慢慢累积起来的。在前二十年间,我收藏了很重要的徐悲鸿画作、很大数量级的陆俨少画作,也收藏了非常好的齐白石、吴昌硕、傅抱石,吴湖帆等近代名家的作品。1998年北京申办奥运会成功后,中国当代艺术家开始登上国际舞台。西方藏家和机构最早开始关注、理解中国当代艺术,但我也不晚,只不过我们看待中国当代艺术的角度与西方藏家不一样。他们更多是从西方的视角来解析中国当代艺术,我则是站在关注中国文化命运的角度去介入收藏。

另外,也许是因为我出生于1960年代,我收藏时往往会偏向这个时间点。这次“开启 START”中呈现的作品也都是自1960年代至今的,差不多是六十年的时间跨度。

Q3

OUIART:

星美术馆建馆历时八年之久,其间遇到过哪些挑战?

何炬星:

从2015年在香港组建团队至今,星美术馆团队中如今的成员几乎是从最初一起走到了今天。我们这样一个非盈利机构只能维持不高的薪酬水平,假如不是因为有情怀和事业吸引,是很难持续坚持的。但是我们这个团队仍然保有旺盛的工作热情和创造力,他们的知识素养极高,研究能力极强,对全球当代艺术和中国文化的研究很有建树。如果没有团队给我支持、给我信心,我个人是不可能实现如此大的愿景的。

Q4

OUIART:

星美术馆由JEAN NOUVEL建筑事务所担纲设计,您曾为此转赴法国考察,能否与我们分享设计沟通过程中印象深刻的二三事?

何炬星:

我们与JEAN NOUVEL工作室初步达成意向后,我直接飞抵巴黎,与JEAN NOUVEL当面讨论合作方案。初次见面是在他的家中,我和他谈了五个关键点: 1.美术馆建筑原址是始建于末代王朝的火车站,承载着中国人对工业时代和现代社会的憧憬;2.战争时期,这里曾被入侵军舰占领、被轰炸机威胁见证了历史的动荡与民族的坚韧;3.不论贫富贵贱,许多人都曾梦想坐上驶出或驶入此地的火车,怀揣着出走或回归的梦想;4.美术馆距江面仅百米,自然与人文环境难能可贵;5.我希望打造一个具有国际视野和鲜活创造力的美术馆。JEAN NOUVEL的想象力非常惊人,他也对这个项目非常感兴趣,并且随即想象出几种可能,这样一来,合作的方案就算这样定下来了。

设计费是一个绕不开的话题,尤其像JEAN NOUVEL这样全球屈指可数的大师。当时我跟他讲,我投入的经费不会很多,就算是一百万,也是我对上海这座城市的一个捐赠。这句话触动了他,他也是一个对社会和文化非常有情怀的艺术家,他说,“我懂了,没有问题。作为一名建筑师,我们并不是只会做贵的建筑,用最少的钱也可以做好”。谈话间,他还介绍了一些成功的建筑案例和他青年时期参与法国文化运动的经历。在我看来,我们的青年时代经历其实很相似,只是时间和国别不同。

Q5

OUIART:

在星美术馆策展团队的整体策划中,开馆展将由四个连贯的展览组成,每季历时五个月,为期两年。四场展览将涉及全球当代艺术家逾三百名,代表性作品三百余件。此次,第一季“开启 START”展出了85名来自不同国家地区的艺术家的88件作品,在您看来,这场展览试图传递怎样的态度和信息?

何炬星:

对美术馆而言,开馆展有着奠定整体个性面貌、预示未来方向的作用,大家也可以通过开馆展了解美术馆的风格与气度。在“开启 START” 这场展览中,我们作为布展者不设置对话,艺术家及其作品不必再依循线性的编排,也不再被主题定义,获得了自成时间和丰碑的自由。

我们都知道,当下最常见的一种艺术梳理方式,比如说线性叙事,规定谁是丰碑,谁是铺路石,比较简单。还有一种以命题组织展览的方法,也免不了会将艺术家的个性粉碎,使他们成为命题的一份子。线性是一种陷阱,主题是一种绞杀。在艺术面前,我们最好的身份是一个研究者,以此出发,扩展艺术和艺术家之于时代的文化范畴,避免去定义、编排,主题化。我的这种认知未必是对的,但这是一种尝试。星美术馆开馆展提出 “非线性、去主题”的意义正在于此。撇开艺术家个人经历或创作方式不谈,你会发现我所选择的收藏都有一个共通之处:它们都对艺术史有所挑战,那或许是对既有艺术方法的挑战,或许是对艺术家及艺术定义的挑战。

Q6

OUIART:

当您第一次来到准备完毕的开幕展现场时,有没有某件作品或某个空间特别打动您?对于星美术馆的当下和未来,您抱有怎样的期许和愿景?

何炬星:

何炬星:有,我已经走进这个空间许多次,对这里太熟悉了。从JEAN NOUVEL 开始画这个空间起,星美术馆就被定义为一个透明的、通畅的、吸引市民感受体验的公共空间。我们团队布展那么多体量巨大的作品,既要让它们在适当的位置上出现,又希望不折损建筑通透的设计,不抢夺建筑的整体形态,这对于所有美术馆都是挑战,但我们力争这样去实现。

星美术馆是我献给这座城市的一份礼物,这份礼物既包括这样的巨型建筑雕塑,也包括我40年来对艺术的研究经验,以及未来将要贡献的、具有国际视野的各种展览。展馆对70岁以上老人、儿童、现役解放军、残障人士等特殊群体免费开放。我们把星美术馆看作一个城市艺术教育基地,一个提升市民文化素养的场所。

我认为,上海这座城市是这个时代最好的城市。上海人既有温和谦逊的一面,也有骄傲自持的一面,他们见多识广,文化在他们心中占据了比较高的地位。原来做上海民生美术馆时,我就有体会: 当时按每组100个人依序入馆,虽然是大热天,排队等候观展的人群还是很安静,有的人在看报纸,看累了便把报纸叠起来遮阳,轮到自己时就入场,这种秩序和素养很可贵。我对这座城市抱有很深的情感和期待,也相信这座城市和上海民众会因为有了这座星美术馆而感到欣慰和骄傲。

编辑:Simone Chen

撰文:Saltypink

摄影、视频&剪辑:罗浩 @HAAALOCOMPANY

部分图片提供:星美术馆,MomentStudio

设计:Milkshake