41度的北京,从已经在东四环外的798艺术区驱车前往东六环边上的声音艺术博物馆。在导航提示快到的时候,我看见路边赫然耸立着“中国·宋庄”的招牌。这个曾经并仍然聚居着当代艺术创作者的北京城市副中心,再继续往东十公里就到河北燕郊。

下了车,夏虫的嘶鸣映着热浪。虽是端午假期,但博物馆所在的硕大园区访客寥寥。毕竟这是刚刚赶着国际博物馆日的时点新开放的场馆,而且高温也会劝退本就不乐于远途跋涉的访客。但只要克服了这两点出行上的困难,我相信任何踏足声音艺术博物馆的人,都会惊艳于其令人目不暇接的精彩展陈,周到缜密的策划结构,以及在浏览完层次丰富的全部展览与空间之后,不禁徜徉于以此为土壤所能培育、生发出的声音文化生态的无限风光。

缘起通县,路指远方

二十多年前,一位来自美国的画廊主杰克·蒂尔顿(Jack Tilton)选址宋庄,出资建造一座国际艺术中心,为国际上有声誉的艺术家提供驻地交流计划。如今已声望显赫的伊朗裔美籍建筑师纳德·特赫拉尼(Nader Tehrani)和委内瑞拉裔美籍建筑师莫妮卡·庞塞·德莱昂(Monica Ponce de Leon)合作设计了这栋当时名为“通县门楼”(Gatehouse,Tongxian)的建筑,将之构想为一块在一瞬间抽真空压缩成形的巨石,仿佛一座吸除多余物质后的雕塑;再以佛兰芒砖(Flemish brick)拼砌外墙,形成庄严优雅的纹理。它于2003年落成,因避开了传统建筑类型学的前沿实践而屡屡获奖。

2010年,由于修建潞苑北大街,通县门楼面临拆除。此时有位名叫洪峰的人,花了半年时间,将它向北平移了34米,保住了这栋现当代北京城郊的传奇建筑。洪峰是北京通州人,通州正是宋庄的地界。他是宋庄艺术区的主要创建者之一,曾任北京宋庄文化集聚区管委会副主任。他长期关注并推动中国当代艺术生态的发展,创办了中国宋庄艺术节,并创立了北京宋庄艺术发展基金会,这家基金会正是声音艺术博物馆的主办单位。

通县门楼的平移工程在当时看来简直不可思议,搬家后,它有了一个动听的新名字:“若谷楼”。以若谷楼为种子,在过去十多年间陆续生长出的占地8200平方米、展览空间6400平方米的槐谷林艺术花园院落,如今以错落其间的多栋建筑,分别承载着声音艺术博物馆的不同功能:常设展“声音总站”;临展厅“声艺空间”,目前正在展出“音顾”中国当代艺术中的声音创作三十年回顾展;集装箱建筑群“声活中心”,计划包括“音速童年”、“声疗体验室”、公教活动空间“多功能听”、音乐演出平台live house、艺术家驻留中心、鸽哨基地、屋顶花园等区块,目前正在展出“天上人间”声音艺术展 ;此外还有可小型演出的咖啡馆兼酒吧“分响吧”、聚焦艺术与设计衍生开发的“分响智造设计集成空间”、餐厅“大红大紫”和“虚怀楼”等空间,以及可置放户外声音装置的优美庭院和小树林。

创办这样一个群落式的新型博物馆,尤其是开创性地专注于声音,也即听/触觉艺术、而非视觉艺术,除了洪峰,还离不开另一位联合创始人:秦思源(Colin Siyuan Chinnery)。他的姥姥是著有《古韵》的民国知名作家凌叔华(1900—1990),而他参与了凌先生在北京的旧居改造,亦即今天的史家胡同博物馆;秦思源在其中做了个馆中馆,2013年成立网民称之为「声音博物馆」的老北京声音项目,收录了秦思源多年来主持录制的70多种老北京胡同声音,其中的一部分正在如今新馆常设展“声音总站”的开篇“老北京声活”单元展出。2019年,他正式开启了个人的长期艺术项目“声音总站”,致力于用声音探讨社会、文化和记忆之间的关系。而到了2020年,秦思源与洪峰相识,几乎一拍即合地开始在跌宕起伏的三年间合作筹备声音艺术博物馆。

撇开毕业于伦敦大学亚非学院的中国语言与文明专业,曾任职于大英图书馆、英领馆文化教育处、尤伦斯当代艺术中心、上海当代艺术博览会这样的璀璨职业履历,秦思源首先是一位敢于实验的声音艺术创作者,一位艺术家。将来计划作为“声库档案馆”的若谷楼,目前正在展出秦思源创作的三件声音艺术作品:位于一楼的《回音仓》(2022-2023年)、二楼的《椅经》(2021年)和三楼的《流》(2022年),共同组成题为“若谷新声——声音与水泥”的展览。

声音艺术博物馆在2023年2月开始内部试运营,3月29日即获得了由北京市文物局认证的北京市类博物馆资质。在秦思源看来,这一资质是保障博物馆公共性与未来同更广泛的博物馆行业生态联动合作的基础。在北京提出打造“博物馆之城”核心示范区的口号下,它也底气十足地为宋庄创意艺术小镇打造文旅产业体系提供了丰富的在场内容。

声音艺术博物馆是以声音为媒介,专注于声音作品的探索、采集、保护、传播的非盈利当代博物馆。为了融合多类学科与艺术形式,建立以声音为核心的生态圈,在培育独立的、前沿的学术与文化研究的同时,激发更开放的社会潜能与创新实践;秦思源明智地采取了集思广益的“智库”模式。参与博物馆内容生产的人士可谓八仙过海、各显神通:文化事业的社会活动者、城市历史研究者、建筑师、科学家、设计师、录音师、拟音师、程序员、策展人、艺术家、街头游商……甚而以公开征集的形式让访客也有机会成为参与者,由此真切地打开声音的多元可能。作为一家新型文化机构,声音艺术博物馆将历史与当代、科学与艺术、声音与五感有机融合,并颇有雄心地计划将多层次、多结构的跨界展览和声音文化项目借由博物馆合作网络逐渐输出到全国、乃至世界各地,并以此实现能够支持博物馆可持续发展的资金收入。

七彩旅程,为声赋形

俗话说“百闻不如一见”,对参观声音艺术博物馆而言,或许要倒过来说成“百见不如一闻”。声音的切身与现场质感,总有非亲身体验而不可察的细微且深刻感受。限于本文篇幅,笔者将按“声音总站 - 声艺空间 - 声活中心 - 若谷楼 - 小树林”的观展动线且带读者走马观花一番。

“声音总站”:灰、绿、青、蓝、白、红、黑,七色房间的声音旅程

如前文所述,“声音总站”这个名字源自秦思源创立于2019年的长期个人艺术项目,而今被用于博物馆的常设展,由灰房间“老北京声活”- 绿房间“自然声态”- 青房间“语音”- 蓝房间“音乐”- 白房间“音乐 - 和田和声”- 红房间“声音是什么”- 黑房间“声音与情感”共七色房间串联成一趟精彩绝伦、维度丰富的声音旅程。

01 灰房间“老北京声活”:市井之中,哪些声音正在消失?

这是访客开启观展旅程的第一站,浅灰色的开敞空间中央,立着一棵通向天光顶窗的“迎宾树”,名叫“京城混合树”。它综合了老北京最常见的槐树、柿树、枣树、榆树和海棠树的不同特征。树下放着矮矮小小的木头椅子跟凳子,阴晴雨雪的变化透过天窗、穿过树枝,撒到树下的访客身上。

比树先到达访客感官的是空间中循环播放着的老北京声音,以12声道的专业音响设备最大程度地实现声音的空间方位感。翱翔且歌的鸽哨声,胡同里糖葫芦的叫卖声,一年四季40个场景的市井之声接连在耳;其中不乏已然或正在消失的声音,比如北京钟鼓楼的声音档案,秦思源说他带着录音师几乎抢救式地去录制。

展厅四壁,最里的墙面循环投影着参考凌叔华为《古韵》画的插图风格所制作的白描动画,画的都是耳边每样老北京声音的场景。剩下三面墙全是博物馆质感的展柜,精美地陈列着各门各派的鸟笼和鸽哨,还有街头游商叫卖用的响器;展厅里还专设了一台虫罐状的立柜,里边展示各色斗蛐蛐用的虫罐。关于响器,指的是街头游商配合叫卖吆喝所用的各式道具,比如在牛胯骨上挂着铃铛、还手绘花卉图案装饰的一对色彩明艳的响板。在民国时期,北京的街头游商文化盛行;据称只要往四合院一坐,便会听到五花八门的叫卖声:卖吃的、卖用的,理发的、算命的、看病的、收旧货的……每行当的买卖都有各自的吆喝特点,老北京居民不用听到吆喝的词也能知道卖的是什么。

02 绿房间“自然声态”:栖憩于大自然的律动与言语

经过一小段走道,还携带着老北京的余温,步入荧荧绿意的幽暗房间后,移动门在身后自动关上。狭长展厅中左右两端的屏幕上显示着幽蓝冷白的南极风光,心里的温度也随之沁凉下来。冰川移动的声音、阿德利企鹅的叫声、威德尔海豹在水面下的歌声……这套时长40分钟、来自南极洲的声场直送是博物馆与英国著名大自然录音师克里斯·沃森(Chris Watson)合作的地球七大洲自然声场的初展单元。沃森曾为环保界大名鼎鼎的大卫·艾登堡(David Attenborough)与BBC合作的系列纪录片《生命》(Life)实地录音。同样采用了专业的定制音响系统,绿房间适合闭眼聆听、陶醉自然。

在房间内设有一道窄窄的下行楼梯,通往一个目前仅供特邀来宾的声疗房,配备了专用头戴式耳机与舒适躺椅,营造全面沉浸式的听觉感受。这其实是将设立于“声活中心”的“声疗体验室”的展场卫星厅;而在体验室于2023年8月5日正式启用后,博物馆计划汇聚国际上前沿的声音疗愈方式,目前正在推进的声疗项目还包括:应用双耳差频(Binaural Beats)的声疗法,与法国声音艺术家觉然*LLND的合作项目;微观声音ASMR(自发性知觉经络反应)疗愈体验。

03 青房间“语音”:千年传音——亲耳听考古出土的语言

在两排站立式检索屏上,收录着新疆地区包含中古汉语、梵语、回鹃语、粟特语等14种古代语言的出土文献与对应音频,这些文献涵盖官方/法律、经济、学习、医疗、家事等主题,来访者可以通过点选屏幕听到考证还原的语音,阅读这些抵抗时间保留下来的书信、契约、遗嘱、药方、命令等文本。这些珍贵文献亦是从公元前1世纪到公元14世纪,世界多民族在新疆地区的文化融合之“迹”。这一展区的内容会每两月更新一期,据称后续计划有古诗词的语音内容。

04 蓝房间“音乐”与白房间“音乐”——和田和声:吹过新疆和田的田野清风

转入隔壁蓝房间,一位访客的上半身被一顶海蓝色的大钟形声罩套住了。蓝房间里共有六个这样的钟形声罩。钻进去之后,访客得以在360°的环绕声场中沉浸式地聆听来自新疆和田的多样音乐形式和风格。

和田地区民间音乐涵盖哲人箴言、文人诗作、先知告诫、民间故事等内容,是反映历代和田人生活风貌的百科全书。此次初展的歌曲包括兰干和普鲁地区民歌,木卡姆大师阿卜杜拉·麦吉农的都塔尔弹唱歌,山区热瓦甫弹唱情歌,以及结合现代气息的和田民间音乐。

与蓝房间紧接的挑高白房间正在展出此单元的展中展“和田和声”。音乐,是和田生活文化的有机部分,音乐天赋让当地的人们随时随地都可开唱;聚会、吃饭、聊天时,顺势、瞬时就来了此起彼伏的歌声。现场播放的一部录像展示了四位民间艺人弹唱及舞蹈的特别形式“跳山羊”:艺人一边弹奏、歌唱,一边借绕在手上的绳线牵动一只站在鼓面上的山羊小偶;于是随着手指牵动的节奏,山羊小偶便迎着歌声跳起舞来,生动极了。

白房间的墙面上还展示了系列摄影作品《万物》——艺术家庄辉用镜头捕捉下的和田的地质、地貌;以及系列纸上图案作品《雅克西姆/斯孜》——艺术家旦儿运用收集于和田民间的凸版印染工具木质模戳在定制的加层宣纸上拓印出新的图案画面。

05 红房间“声音是什么”:魔法般的科普装置,为不可见的声音赋形

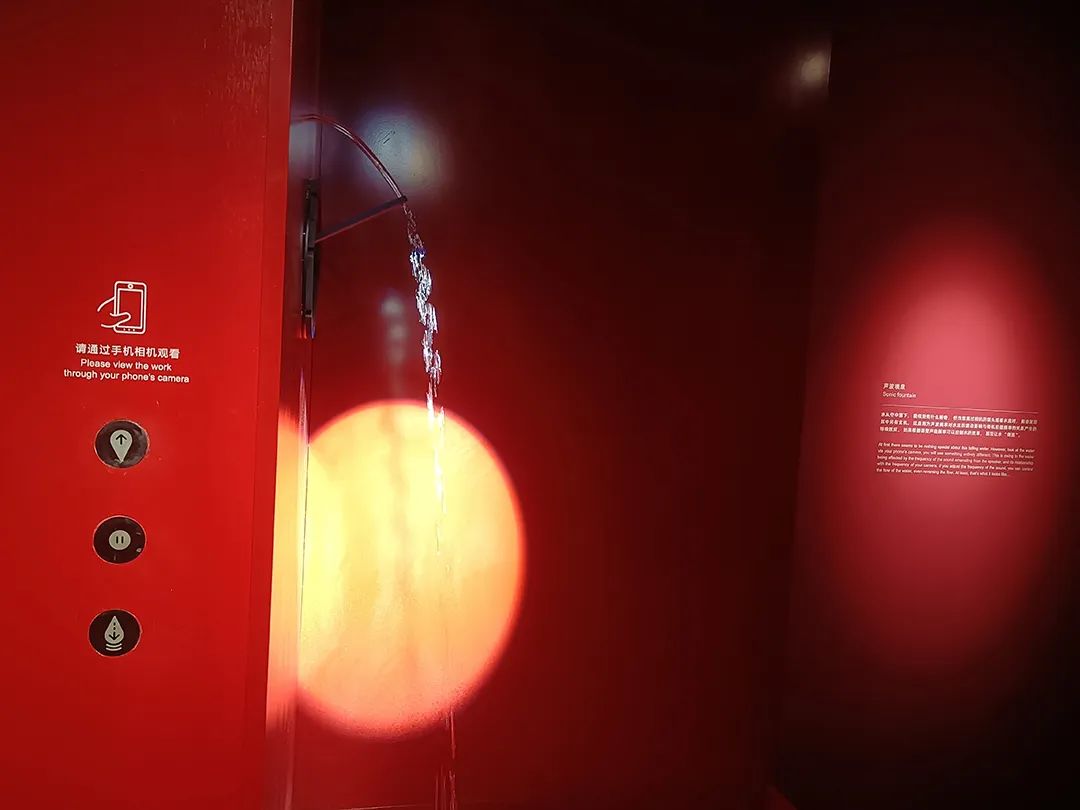

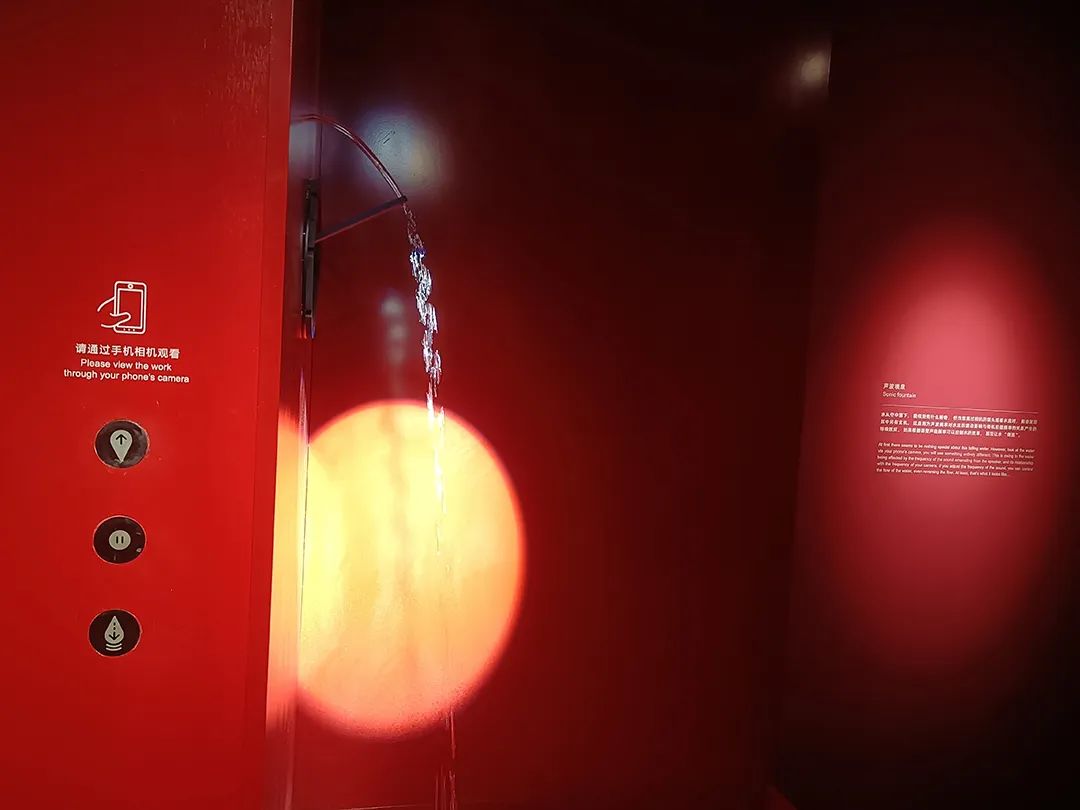

红房间无疑是小朋友觉得最好玩的展区。秦思源一来到这里,就先赶忙跟同行的小朋友安利“声波喷泉”。只见他掏出手机,对准一注水流,但屏幕里却神奇地出现螺旋状的水流逆着重力倒流回泉眼的景象。”哇!这是怎么回事呀?“小朋友好奇地凑近前看,连连发问。原来,这是声波频率对水流的震动影响与相机拍摄频率之间的关系产生的特殊效应。

红房间是由多个隔间构成的小迷宫,内容分为三个版块,其中“声音的发出”下设“动物声音”、“人声”、“乐器声音”三个单元。馆方与专业动画团队合作,制作了一系列生动明了的科普动画;“声音的传播”下设声波喷泉、昆特管、音流学 - 水、声与激光、音流学 - 克拉德尼铁板等将声音可视化的互动装置,通过水、泡沫颗粒、沙粒、激光等介质,来呈现声音的振动与波形;“声音的接收”则展示了解说人耳构造与原理的科普动画和三维互动模型,以及在电发明普及前的早期录音场景、录音技术发展的大事记,还有从最早的录音技术到 MP3 数字播放器等不同年代的录音设备实物。

06 黑房间“声音与情感”:分享每个人的声音记忆

来到常设展的尾声,黑色房间中间的大屏幕是黑底白字如弹幕密密麻麻滚动着的各种日常声音:夜里的工地、望京公园青蛙叫声、抖空竹、老缝纫机……这些声音还在持续增长,任何访客都可以上传自己觉得有意思的声音和理由。

声艺空间:“音顾”中国当代艺术中的声音创作三十年回顾展

声艺空间展示跟声音有关的当代艺术创作。首展“音顾”以两两配对的形式,在A、B、C三个相对独立的展厅呈现六位艺术家的作品:施勇《扩音现场:一个私人空间的交叉回音》是对他1995年参展“45°作为理由”的同名作品的还原重制,在这个外表是集装箱式的方盒子,内里却布满了话筒、音响与90年代画风家具、摆件的二居室里,还放了一台正在播放张培力早年代表作之一《水—辞海标准版》的老式电视机;隔壁房间,殷漪的《海浪》用数十台黑色立地风扇拼成一个现代派的立方体,这些风扇的摇头角度经过艺术家的设计而使其风力几乎相互抵消,而相互抵消的概念同样蕴含于围绕同一房间一圈的黑色磁带——这是辛云鹏从戏剧《玩偶之家》出发创作的作品《娜拉出走》;在最后一个房间,一只苍蝇如平行时空的驾驭者般飞行穿梭于多台老式监视器的画面之中——耿建翌的《完整的世界》,而门旁的落地玻璃窗覆盖着冯晨的《光的背面》——艺术家通过编程,将苍蝇飞行的声音用作控制百叶窗开合的信息源。

声活中心:“天上人间”声音艺术展

看到这里,其实我们还要接着看三个展览。一行人跟着秦思源快速穿行在烈日暴晒之下,在冲进另一栋名为“声活中心”的楼宇前,秦思源指着台阶上的一组太阳能板塑料花造型的唱经机说:“这是‘天上人间’展览里的一件作品。这次我们用了很多非标准展厅的区域来放作品。”隐隐有歌声从唱经机里飘出,这件名为《我会因为见过这样的太阳而更加茁壮,明亮吗?》的作品来自艺术家成璧卿。

“天上人间”声音艺术展特邀知名艺术家葛宇路策划,集合了贺子珂、何岸、胡向前、黄小鹏、林科、迟世林、张云峰、马秋莎、史金淞、杨健、成璧卿、政纯办等12位/组艺术家有关声音的作品。在进入电梯后,电梯门关合开始上行,投影仪忽然也同步开始朝关合的电梯门上继续播放胡向前的一部旧作《劳动者之歌I夜》(2012):影像中,一群演员就像正挤在电梯轿厢中的访客一般,挤在一个狭小的保安亭里,用夸张的声音和肢体语言模仿歌剧表演。

出了电梯,墙面上一件无声的视频作品吸引了我的注意:马秋莎的《星》(2013)。闪烁的光点不断刺破黑幕,它记录的是艺术家在一个夏夜的草丛,用电蚊拍打飞虫的过程。作品介绍写道:“飞虫与高压电丝接触迸发出绚烂的光点,这些微小生命的死亡瞬间被黑暗吞噬。”即便电流迅速通过有机生命体的声音很微小,但我好像可以随着每一次“星光”闪耀来脑补那道致死的“闪电”雷声。

在走出声活中心、奔向对面的若谷楼时,我用余光瞥见了旁边一片空地上的健身器材。凑近一看,这是常被圈内人戏称为中国当代艺术界F4的艺术家组合政纯办的作品《全民健身》(2014)。政纯办的全称是“政治纯形式办公室”,由洪浩、肖昱、宋冬、刘建华、冷林联合创办。他们在这件作品中,把政府批量置放于全国范围内公共广场和住宅小区的标准化健身器材,全部涂成政纯办代表性的深蓝色,作为现成品雕塑,供访客欣赏、亦可锻炼。而这一看似无声的作品,却能立马在很多人脑中唤响一句口号:“全民健身”;并在访客开始使用它们时,发出熟悉的机械摩擦的声音。

若谷楼:“若谷新声”——声音与水泥

我们终于进入了这栋传奇建筑的内部,而这里可以说正是秦思源的个人展览。位于一、二楼的两件声音作品的轰鸣声形成了回响的音景,秦思源引导说:“会不会感觉声音是进入我们身体内部?”而当我们来到私密感的顶层空间,第三件作品则运用了超声波,秦思源又说:“会不会感觉这时声音进入了我们头部?”

这种极其具身性的感受,在二层的作品《椅经》中体会尤为直接。一组看似普通的木椅子围成一圈,但当我几乎自动地坐下时,我的屁股却感受到了一阵酥麻的振动——当访客坐上椅子,隐藏在椅子内的音箱就会发出低频音,这时坐在椅子上的人,整个身体都随之感到震动。“每把椅子的频率都不同。然后椅子摆成环形,也是想让来访者围成圈时,造成一种人与人、声与声之间的共振气息。”秦思源一边看着我们同行的几个人像小朋友玩抢椅子一样兴奋地互换椅子,一边介绍道。

小树林:《消失的频宽》

此时,这趟看得并不算仔细的旅程已过去了两个多小时,读者看到这里可能也累了。幸好最后一个展回到了自然之音:新西兰艺术家戴恩·米切尔(Dane Mitchell)的《消失的频宽》(Lost Bandwidth)。错落在锦鲤池前的小树林中,是一组黑色的喇叭,它们正是耳边听到的鸟儿啁啾的声源。秦思源说往往捕鸟器也会做成喇叭的形状,因为是利用声音来诱捕鸟类。

米切尔是一位来自新西兰(毛利语:Aotearoa 奥特亚罗瓦)奥克兰(毛利语:Tāmaki Makaurau 塔玛基马考劳)的艺术家,他的研究针对博物馆、档案馆和图书馆等保存人类文明之迹的场所,以及那些不可被保存的事物,例如精神、灭绝的生物和短暂传输的讯号。目前在小树林内播放的鸟鸣来自瓦岛管舌雀(Oʻahuʻalauahio,拉丁学名Paroreomyzamaculata)、黑胸虫森莺(Bachman's warbler,拉丁学名Vermivorabachmanii)等十种已灭绝的鸟类。或许艺术家希望这些已不复存世的鸟声提醒我们:现在的每一刻都将成为回不去的历史。

声音的身体经验其实是触觉的,而声音艺术博物馆所呈现的声音,又有着丰满的文化肌理,难于仅减化为一段复制拷贝的音频来流通。借用日本声音艺术家赤松音吕(Nelo Akamatsu)描述其自己作品的话来说,“艺术可以拓展人类的感知,它让我们忘记自己的存在,并变得透明。由此我们可以更加敏感地调用五官感受世界。”五官不只是感官,更是情感、记忆、身体、心灵……若论整趟旅程中让我印象最深刻的作品,我会选“天上人间”中何岸的 《间歇性哲学史》(2022)。艺术家运用气泵和撞针,创造出如晴空霹雳般突如其来的钝挫巨响。这种近乎暴力的噪声实则源自一段共享的记忆,它让我联想到阿比察邦·韦拉斯哈古的《记忆》(Memoria,2021)中的主角——那道未知来源的、却纯净可触的巨响。

OUI ART对话秦思源(声音艺术博物馆联合创始人,艺术家)

OUI ART:

请问是怎样的契机让您专注于对「声音」的研究与创作?

秦思源:

很难说是某一个契机,而是在时间中慢慢积累出来的。具体来说,是2005年,我当时在英领馆文化教育处工作,策划了一个声音项目叫“都市发声”,邀请多位英国的艺术家、音乐家来北京驻留创作。其中一位名叫彼得·科萨克(Peter Cusack)的音乐家来到北京后,通过北京广播电台公开向听众征集《你最喜欢的北京声音》,从而启发人们发现声音与自己、与情感的关系。

当时征集到的声音我们现在也放进常设展最后一部分“声音与情感”展区中呈现了,而且也还在延续这项征集。那在当时的征集结果中,很多都是市井、日常的声音,但它们恰恰可以连带到关于记忆、历史、文化还有城市的变迁。这些声音在平时只是背景音,所以很容易被我们忽略,但当把它们单独拎出来听,会发现特别有感触。

后来到了2013年,当时英国王储基金会捐款要把我姥姥凌叔华的旧居重建成一个关于老北京生活的小型博物馆,这个地方在东城区的史家胡同二十四号,也就是现在的史家胡同博物馆。我当时受邀参与筹备这个馆,在想到城市声音这个维度时,就去把当年科萨克征集的声音又找出来听。其中一些很普通的日常声音立马把我拉回了当时当刻。我这才发现:声音有神奇的力量,能够唤醒一个人的身体记忆,就像时间机器把人传送回声音生发的现场。

于是当时我想到以声音来做北京历史——如果能够给访客听各种以前的声音,每个人的体验都将是个人的,而不是客观的。这也是另外一种看待历史的态度和结果。我花了四年时间,在2017年,用史家胡同博物馆里的一个小隔音房间做了馆中馆,当时的名称是“胡同的声音”,后来网民叫它「声音博物馆」,这也就是后来我在2019年启动的长期个人艺术项目“声音总站”的起点,也可以看成是今天我们新的“声音艺术博物馆”的雏形吧。

OUI ART:

声音艺术博物馆甫一开馆便呈现出非常丰富的内容与面向。如果请您用一段话总结,您会如何描述创办这一新型文化机构的愿景?

秦思源:

声音,环绕于生活的每一个环节,我把这称为声音的存在性。我认为无所不在的声音、即便是无声,都对每个人的心理有直接的影响。声音艺术博物馆试图将人文声、自然声、社会声等在我看来不同维度的声音传输出来,建立一种新型的声音社区中心。

与此同时,声音又有它的唯一性。现在很多学科和领域都将声音探索作为其实践的一部分,我想把声音艺术博物馆变成一个平台,让各个学科、领域中研究声音的专家、学者汇集到这里来对话跟合作。

声音更有它的嵌入性。在快速的都市发展中,在城市生活、公共空间、文化旅游、文化教育等方面嵌入声音文化,因为声音这种媒介能够穿越不同教育和社会背景达成交流,从而实现它的社会文化体验性。

OUI ART对话李蔼德博士(Dr. Edward Sanderson,专注于中国声音艺术与当代艺术的研究者、策展人与评论人)

OUI ART:

您如何看待声音艺术博物馆在中国和国际的博物馆整体生态中的独特性?

李蔼德博士:

坦白说,声音艺术博物馆确实很独特,但这种独特我觉得是大家都乐于看到的。我认为声音艺术博物馆的存在是对传统博物馆专注于视觉的一种反应。这种专注反映了更广泛的社会文化对图像和可见事物的偏好,因为它们有明确的形式和边界,看得见摸得着,从而容易买卖,进而形成市场。

这不仅是中国的情况;在专注于视觉这一点上,中国的博物馆与世界其他地方的博物馆很像。当然,这并不意味着声音艺术不会出现在博物馆或画廊中——作为一种独特的文化生产,声音艺术的历史其实不短,它可以追溯到至少20世纪20年代的欧洲。但是我所说的“独特性”更多地与声音艺术难于界定的特点有关,因为它经常与其他形式的艺术重叠——表演、录像和各种形式的数字、媒体艺术中经常涉及声音元素;而且由于前述的视觉偏好,以及现场声音的脆弱和瞬时性,声音也不容易适应传统的艺术空间和艺术市场的流通体系。

但在我看来,这也恰是声音的价值之一,因为它迫使艺术机构发展出新的策略来展示和交流声音艺术。机构的角色和意义在这一适应过程中被质疑,从而可能形成新的机构形式。因此,明确声称专注于声音艺术的这家新博物馆,从原则上讲,是从视觉向声音转向的一种征兆,也是以实体展馆来实现对如何呈现声音的探讨。因此我认为它的创立是重磅事件,非常令人兴奋!

OUI ART:

声音艺术博物馆中的哪件作品或展陈让您印象最深?为什么?

李蔼德博士:

声音艺术博物馆设立教育和档案的抱负让我印象尤为深刻。基于这两项使命,有多件展陈介绍了声音的科学原理,展示了声音技术的历史发展,并且还开展了地区和民族声音文化的档案工作。据我所知,“声库档案馆”还将提供长期的研究空间,梳理基于录音的声音档案,和文献、书籍、唱片等声音资料。此外,作为一名声音艺术研究者,我觉得特别有意思的是博物馆收藏了多件与声音相关的艺术作品,其中有的作品诞生于中国当代艺术早期;此外,博物馆还考证、复原、重制了一些未能保留的作品,并且为呈现新的作品创造机会。除了这些,博物馆的园区内还有能够举办现场音乐演出的场地,以及酒吧和餐厅,这些设施有潜力成为一个充满活力的本地文化枢纽,并关键性地推动中国乃至国际的声音艺术行业的活跃发展。

OUI ART对话葛宇路(艺术家、“天上人间”策展人)

OUI ART:

可否请您分享一下这次策划“天上人间”的思路?

葛宇路:

这次的策划灵感起始于一个消失在历史中的神秘空间,那里似乎隐藏着人间的酒池肉林,也充斥着上天的极乐净土。被这两极张力撑开的空间,有着无限遐想的可能。可能是一段日常喧嚣中的独奏,可能是一片隐藏着触点的宁静绿林或星空。这个空间也能随时降临在任何瞬间,在屏幕另一端闪现,突然于你眼前炸裂,或者在角落静静地等着你去启用。每件作品都在对这个概念做出各自独特的诠释。

OUI ART:

您是如何理解声音艺术的?

葛宇路:

关于贯穿主题的媒介——声音,我把重点放在了产生声音的语境,而非声音本身的语言。其中有些作品发出巨响甚至噪音,但随着听者渐次远离,声音也会减弱;有些作品默认状态是安静的,需要访客触碰、操作、才会产生声音;也有作品根本就是沉默的,这意味着声音的消失。参展作品除了回应主题之外,还需要根据现场层次丰富、大小错落的建筑空间:树荫、花坛、天井、楼梯、电梯、回廊、服务台和天台等区域,因地制宜。每件作品都需要访客调动经验,去仔细甄别艺术与生活的边界。

出品人:Tiffany Liu

编辑:Simone Chen

撰文:顾灵

设计:Nina

图片提供:声音艺术博物馆