那些仿佛从儿童简笔画本中蹦出的纸片人,早已成为横跨欧洲与亚洲,跨越语言藩篱的当代符号。它们的创造者,被誉为“纸片人之父”的法国艺术家让·朱利安(Jean Jullien),用看似稚拙的线条,织就了一张捕捉现代生活幽默、温情与荒诞的巨网。

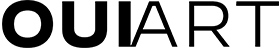

从引爆社交媒体的“巴黎和平标志”,到侵入公共空间的“巨型纸片人”,再到今夏登陆上海南志阁艺术中心的 “朱朱之城”(JUJU’s Castle),朱利安始终在探索一条路径:如何用艺术解构现实的沉重,构建一处供心灵栖息的城堡。这座灵感源于童年与家庭角色的奇幻城堡,不仅是孩童的乐园,更是向疲惫成人发出的盛情邀约 —— 戴上角色面具,卸下社会规训,体验艺术的疗愈魔力。这场中国个人首展,呈现其近期创作的80余幅绘画新作及装置作品;展览所在大楼的户外广场,艺术家亲手制作的十米高的橙色翼龙与持剑战士展开史诗对峙,龙翼与铠甲在阳光下折射出奇幻光芒。在与 Oui Art 的独家专访中我们发现:朱利安的艺术,本质上是一场关于自由、联结与内在解放的持续实验。

01 平面的叛逃:从设计准则到线条的游戏场

朱利安的起点并非纯粹的艺术象牙塔,而是来自法国小镇的传统平面设计训练,这段经历为他打下了坚实的视觉基础,却也为后续的创作埋下伏笔。随后,伦敦中央圣马丁学院(Central Saint Martins)的经历,被他形容为一场“温柔的叛乱”。在那里,刻板的设计准则不再是金科玉律,而是被拆解、重组的素材。他贪婪地尝试着一切可能。从广告摄影到实验影像,从丝网印刷到插画创作。重要的不是掌握多少技法,而是那种毫无顾忌的表达冲动。作品并不局限于美术,而是融合多种文化的艺术创意。

正是在这种自由碰撞的氛围中,他标志性的“纸片人”风格开始孕育 —— 最初是痴迷于用剪纸角色构建充满剧场感的微型场景。这种风格以其极简的黑色线条、夸张的动态和扁平化的视角,迅速在《纽约客》、《世界报》、《卫报》等知名媒体上崭露头角。展现对现代生活、人际关系的温和调侃与犀利洞察。法国媒体誉之为“温柔的批判”。圣马丁教会他最关键的一课,或许就是:“艺术不是非此即彼的选择题,关键在于先听见自己内心的声音,然后媒介自然会找到它最恰当的表达方式。” 这种对媒介自由和内心表达的坚持,成为他日后跨界探索的基石。

02 纸魂自生长:从脆弱媒介到钢铁巨人

朱利安的“纸片人”远不止于纸上的二维存在,它们经历了一场奇妙的“生长”与“变异”。源于对脆弱性与存在感的探索。在接受 Oui Art 的采访中,他揭示了其迷人的创作哲学:那些看似随意、甚至是被扔进废纸篓的草图,“自己活过来了”,“偷偷给自己剪出同伴”。这种赋予线条生命的想象力,驱动他将纸片人的尺度进行颠覆性的放大。

在法国公共花园的委托下,“脆弱的小纸片长成了三四米高的钢铁巨人”。更富诗意的是, “锈迹斑斑的焊接缝竟奇妙地复现了纸张的褶皱”。材质转换间,脆弱感以另一种坚韧的形式延续。这些庞然大物“粗暴”地侵入现实空间,制造出“不合时宜”的存在感。朱利安解释道:“这种粗暴的尺寸反差颠覆了日常认知,在幽默中形成强烈冲击。我们刻意制造这种‘不合时宜’,试图挑战那些被固化的生活秩序和权威体系。” 这种创作,如他所说,“用纸的逻辑重新拼凑人间”。这种将二维草图转化为三维、甚至带有叙事性的公共装置的过程,标志着他艺术语言的重大飞跃,从社会观察走向更具诗意的空间介入。

03 荒谬又勇敢:成年人的心灵游乐场

近年来,朱利安的艺术实践愈发聚焦于创造可参与的、具有疗愈性的公共情感空间。他的创作灵感轻盈地融合了东西方的语言 —— 从诸如《圣斗士星矢》、《龙珠》、《城市猎人》等日本漫画到法国绘本大师汤米·昂格尔(Tomi Ungerer)笔下的的顽童世界。 这从展览中无论是日本旅居的猎奇记录,到展览中中世纪的怪兽,可见一斑。

“朱朱之城”的情感内核,深深植根于他的美妙童年记忆与家庭人物。在这里,艺术彻底挣脱了画框和屏幕的束缚,演化为一个由大型雕塑、互动装置、壁画、戏服道具共同编织的沉浸式乐园。朱利安的核心意图发生了关键转变他不再满足于让观众“观看”,而是热情邀请他们“走进”画中,成为城堡的一部分,通过角色扮演和身体互动“重返童年”。

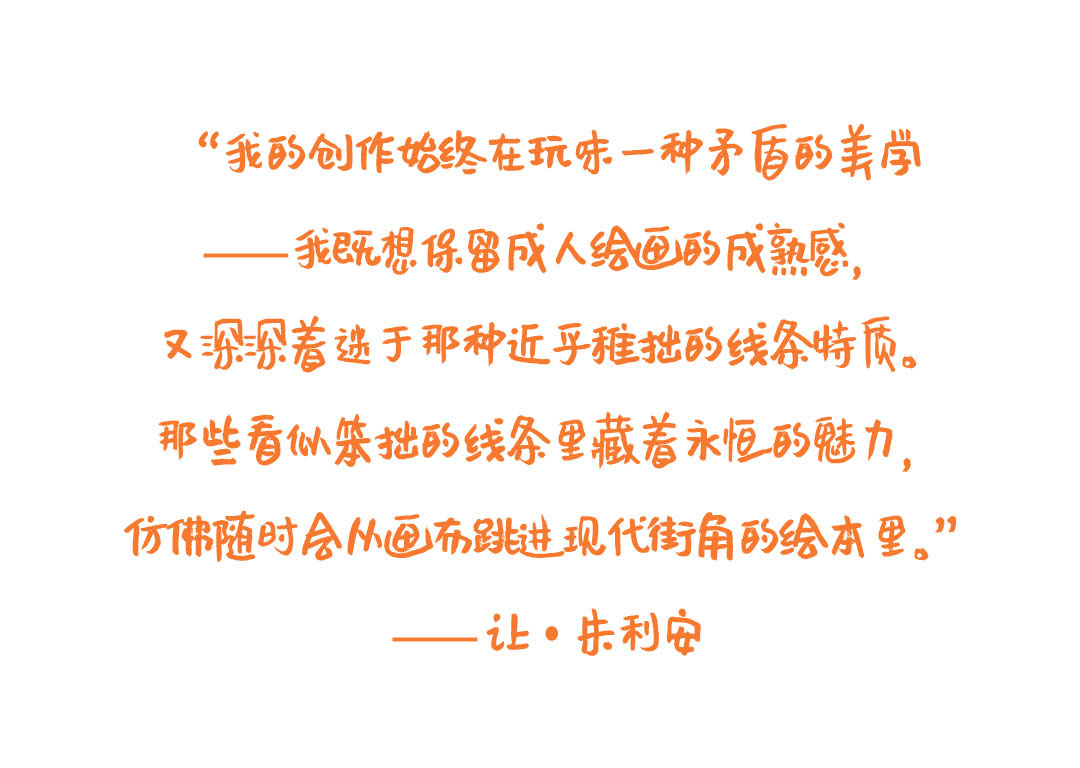

朱利安坦言“这不是普通的艺术展览,而更像是一场角色扮演游戏。”像寿司一样的火车,驶向想象的堡垒……艺术家以儿子最爱的玩具火车为灵感,打造展览中首个沉浸式场景;随后,四个源自家庭成员的冒险角色(精灵/战士/魔法师/勇士)等待着你的选择;蓝色巨手从白色长廊的地面和墙面不断伸出,具象着现代人“被现实与压力拖拽”的窒息感;孤独的弓箭手和墙上的画作暗藏深意:“当压力逼近时,记得像拉弓一样蓄力,先观察再行动。”怪兽横行的地牢,仿佛在提醒我们生活从不是非黑即白,安逸之后等待我们的往往会是各种风险;九头蛇洞穴的岩壁上画满了各类怪兽、以及和它们的战斗场景。循环再生的艺术设计和表达方式,被艺术家赋予深刻寓意:“真正的智慧是与问题共存,而非消灭它们。”

朱利安在与 Oui Art 对话中强调:“在当下,创造一个允许成人‘玩耍’和‘疗愈’的空间比以往任何时候都更为重要。”这种将个人童年记忆转化为普世情感连接、将艺术作为“疗愈力场”的实践,回应着现代人普遍的情感需求。

上海“朱朱之城”的呈现,不仅是他艺术理念最完整的落地,更标志着他以艺术构建公共情感联结、传递普世疗愈价值的愿景达到了新的高度。在这个由他的线条与色彩构筑的异想世界里,Oui Art 与这位“纸片人之父”展开了一场对话,深入探讨了他创作背后的驱动力、对媒介的思考,以及面对数字时代的复杂态度。

Oui Art 对话 Jean Jullien

Q:

我在巴黎Le Bon Marché(乐蓬马歇百貨)我看过到你的巨型纸片人作品。谈谈它的创作灵感与发展过程 —— 如何从最初的小稿到最终成型的?

A:

这件作品放大了童年剪纸人偶的尺度,让巨大的纸片人突兀地侵入现实空间。这种粗暴的尺寸反差颠覆了日常认知,在幽默中形成强烈冲击。我们刻意制造这种“不合时宜”的存在,试图挑战那些被固化的生活秩序和权威体系。

Q:

“纸片人”的本质与内核是什么?

A:

纸人系列始于伦敦中央圣马丁学院求学时期,当时我痴迷于用剪纸角色构建充满剧场感的微型场景。后来在法国公共花园的委托下,这些脆弱的小纸片长成了三四米高的钢铁巨人 —— 锈迹斑斑的焊接缝竟奇妙地复现了纸张的褶皱。这些被放大的剪影,其实是被我扔进废纸篓的草图自己活过来的模样,它们偷偷给自己剪出同伴。去年在波尔,它们扒着橱窗玻璃打量街景,用纸的逻辑重新拼凑人间,那些歪歪扭扭的存在方式,反而比规整的现实更让人心头一颤。

Q:

疫情时期的“巴黎和平标志”(Peaceful Paris)让你火速成为社交媒体红人, 当时发生了什么?

A:

当时我已经拥有数百位忠实追随者,所以这次传播绝非偶然。在社交媒体初兴的年代,这种创作节奏本身就带着实验性。但更关键的是,这个符号恰好捕捉到了某种时代情绪:既有青年文化的鲜活棱角,又带着普世共鸣的温度。人们自发将它作为精神图腾传播,那种去中心化的、带着治愈与病毒特质的扩散过程,恰恰展现了数字原生艺术最本真的生命力 —— 就像野火掠过干草原,燃烧的轨迹完全由风决定。

Q:

你的绘画与装置风格,是怎么形成的?

A:

我的创作始终带着一种顽童般的游戏精神。早年法国小镇的平面设计训练给我打下了严谨的视觉基础,而伦敦圣马丁学院的经历则像一场温柔的叛乱 —— 在那里,我学会了把刻板的设计准则拆解成自由的艺术语言。那是个充满可能性的时期,我们像实验室里的野孩子,贪婪地尝试着一切:从广告摄影到实验影像,从丝网印刷到插画创作。重要的不是掌握多少技法,而是那种毫无顾忌的表达冲动。在与不同创作者的碰撞中,我逐渐明白:艺术不是非此即彼的选择题,关键在于先听见自己内心的声音,然后媒介自然会找到它最恰当的表达方式。这种认知,至今仍在滋养着我的每一次创作。

我的创作始终在玩味一种矛盾的美学 —— 我既想保留成人绘画的成熟感,又深深着迷于那种近乎稚拙的线条特质。那些看似笨拙的线条里藏着永恒的魅力,仿佛随时会从画布跳进现代街角的绘本里。这种极致简约的笔触,其实是对传统法国绘画的温柔反叛:当古典艺术在追逐精准的光影与透视时,我的线条却在编织逃离现实的密道。

Q:

我对你印象最深刻的还有一个“自拍系列”绘画作品,魔镜、自由女神像、Never alone 等。这个系列是社会观察的结果吗?作为社交媒体红人,对于社交媒体的态度是?

A:

你的问题触及了一个充满矛盾的现实 —— 社交媒体对我来说,最初是一种极具民主性的创作工具。它让我的作品得以直接面向观众,这种传播效率堪称革命性。就像广播、电视等所有新兴媒介一样,随着时间推移,我们逐渐看清它的双面性:如今我们无法忽视其致瘾性,以及科技巨头操控舆论的黑暗面,但同时又享受着它带来的创作自由与连接可能。

这种媒介从来不是非黑即白的判断题,而是如同生活中大多数事物般复杂的存在。我憎恶它带来的成瘾困扰,却珍视它能让我与世界各地的人们分享作品、建立对话 —— 这种撕裂感,或许正是数字时代创作者必须承受的悖论。

Q:

我们不得不谈谈这次展厅以外的“大作品” —— THE DUEL!

A:

埃里克寄来的这件作品像一把钥匙,突然打开了我记忆深处的某个抽屉 —— 那里躺着我五岁时画的洞穴人斗恐龙涂鸦,被父母细心保存了四十年。现在想来,那些歪歪扭扭的线条里早就藏着我全部的艺术基因:不是恐龙该有几根趾爪的考据,不是洞穴该用什么工具的历史,而是孩子举起树枝对抗整片黑夜时,那种不管不顾的勇气。这些年我所有的创作,不过是在用更复杂的技法,反复描摹着同一个原始场景 —— 当巨兽的阴影笼罩下来时,人总要选择是否举起手中发光的石头。

Q:

从众多的绘画作品中有一个“面具系列”,面具后面的人是谁?

A:

准确地说,我可以给出一个假装聪明的回答,或者说实话……事实是我和我儿子都喜欢日本流行文化……但若深入探讨,面具在本次展览中承载着更本质的思考:当现实中的每个人都戴着某种滤镜生活时,罗杰的面具恰恰成为了一种诚实的隐喻。我希望人们通过罗杰边缘的视角看待生活,认识到面具只是在创造不同的身份。这与展览的叙事非常契合。

Q:

在建筑物前、在街道上、在草坪与海滩,这些作品是来自于你的旅行的见闻吗?

A:

自一月份起,我们频繁往返于日本周边,尽可能多地探索。很幸运,我的工作本质就是以汲取灵感为生。在这个过程中,我逐渐明确了整个展览的叙事结构 —— 就像撰写一本书,不同的章节(或者说展厅)需要不同的内容支撑。为此我特地去各地采集视觉素材,来具象化我想表达的理念。由于这个展览的核心命题是“如何在现实的负面中寻找美与积极回应”,大自然自然成为了我最重要的精神避难所。

Q:

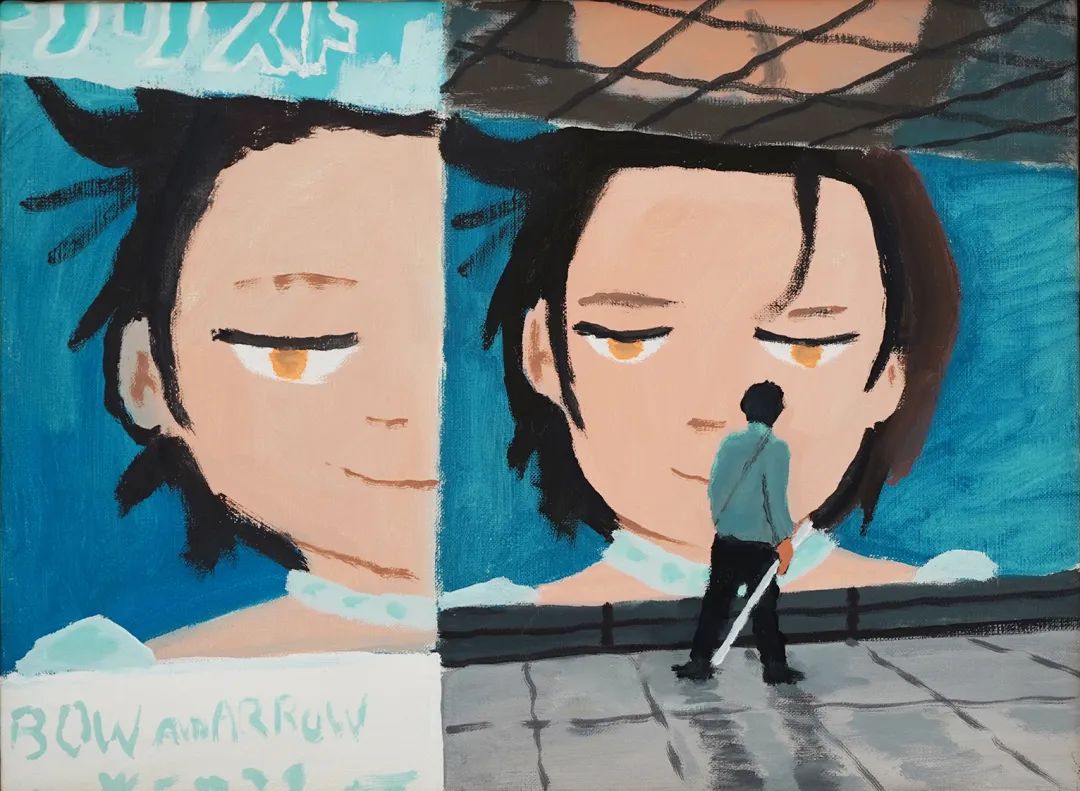

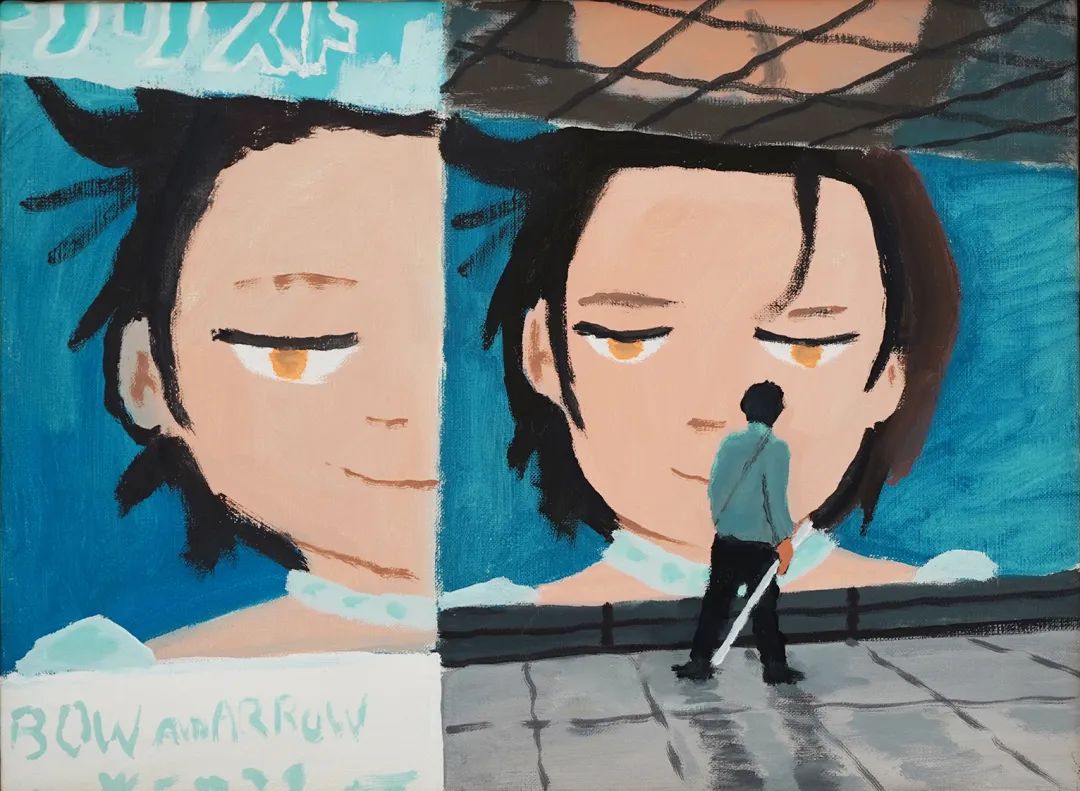

我特别注意到这次展览的广告牌主题 —— 那些重复出现的巨幅面孔。你为何选择持续探索这种视觉母题?

A:

我的创作始终在探索现实与幻想的交界地带 —— 那些游走在素描与油画之间的笔触,就像东京街头突然浮现的巨人面孔,既打破常规又奇妙地融入日常。当集装箱货轮与卡布奇诺杯中的巨人侧脸并置时,素描的灵动线条与油画的厚重质感产生了奇妙的化学反应。这种媒介界限的模糊,恰恰构成了对现实的诗意重构:在便利店玻璃的倒影里,在港口起重机的钢架间,那些若隐若现的巨人轮廓,邀请观众用全新的视角重新阅读这座城市的肌理。素描不再是油画的注脚,而成为唤醒日常魔法的咒语 —— 就像孩童用粉笔在墙上画出的第一个巨人,永远改变了他眼中的街道尺度。

Q:

展览的海报上的那件作品叫KV,可以为我们解读一下吗?

A:

这个主视觉形象其实源自我的家庭生活 —— 整个展览的创作契机,要回溯到我和小儿子雨果刚搬到东京时,住进一间空荡荡的房子。我们不得不购置大量家具,而那些被遗弃的纸板箱,我们没有直接扔掉,反而开始用它们搭建小房子、制作戏服。这种“拒绝丢弃”的哲学逐渐成为我的创作方法论 —— 你现在看到的展览内容,正是这种日常游戏精神的结晶:将废弃材料转化为全新存在。我觉得这与展览主题完美契合。

Q:

城堡中的四个角色:GIGI,JUJU,LULU, EGGO,他们的原型是谁?

A:

这组作品构建了一个亲密的创作宇宙 —— LULU是我儿子,GIGI是我妻子莎拉,而JUJU则融合了我的特质,EGGO名字来源于我叔叔的昵称。我的创作始终以亲友为角色原型 —— 在东京的那段日子,我们就像一个自给自足的艺术单元。虽然周围总有许多人,但核心始终是我们四人:父母、妻儿构成的创作母体。

Q:

当你是十岁少年的时候,想拥有的“超能力”是什么?在中国文化里面,我们说“四十不惑”,作为1983年出生的你,现在最渴望的“超能力”又是什么?

A:

四十岁可没让我变得多清醒……小时候的选择大概很单纯 —— 比如飞翔这种最本真的幻想。小时候大概会选些独一无二的能力,用截然不同的方式体验世界。至于现在.……或许是时空操纵?毕竟成年人的幻想总得带点哲学重量。

Q:

前两年的疫情、这两年的战争的阴云、与近期 AI 技术的发展对你思考你充满幻想式的这些角色有没有一些影响?

A:

我深切感受到这个超媒体时代的影响 —— 社交媒体、传统媒体,乃至整个社会对焦虑情绪的过度渲染。作为艺术家,也作为父亲,我不得不对此作出回应。我们这代人失去的,是童年那种天然的纯真。我试图在创作中重构那种未被侵扰的状态:为什么儿时较少受外界影响?因为那时的现实与幻想之间还没有清晰的界限,还不必时刻保持“理性”。而今,我只想重建那种精神堡垒,抵御外界的精神侵袭。

关于逃避主义 —— 如今人们总批评年轻人通过电子游戏逃避现实,但这种逃避何尝不是对现实的一种回应?我的逃避与之不同,它是一种主动的反叛:拒绝被负面信息的雪崩掩埋,暂时退守以自我修复,最终以更好的状态回归。这绝非懦弱,而是一种美丽的生存机制。

出品人:Tiffany Liu

采访、编辑:Tiffany Liu

部分拍摄:Yoko Liu

美术:Nina

图片:自于南志阁艺术中心、Oui Art现场拍摄以及网络