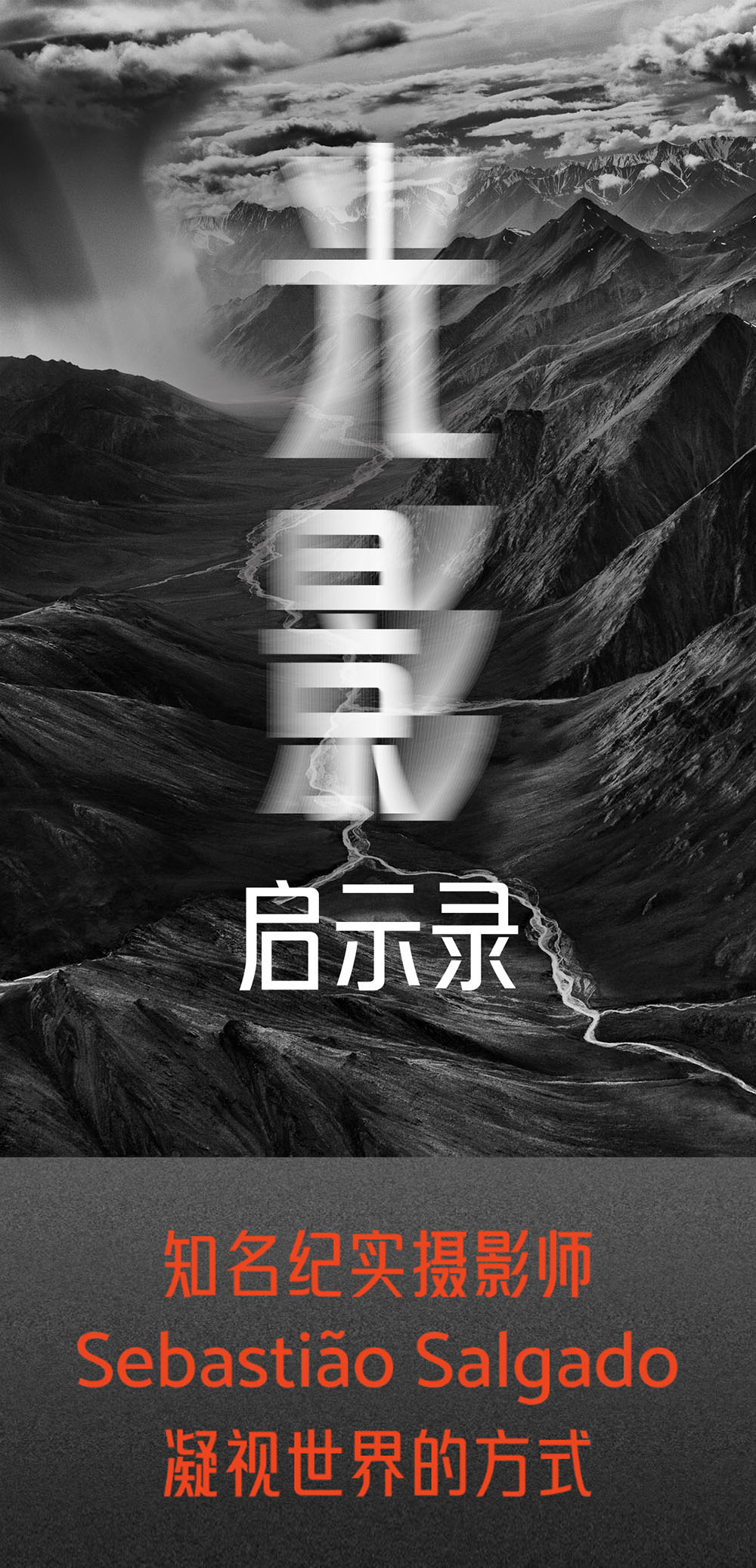

塞巴斯提奥·萨尔加多( Sebastião Salgado, 1944-2025 )是当代最具影响力的纪实摄影师之一,他用镜头见证了人类社会的变迁和未被现代文明侵蚀的自然奇景。他的摄影作品跨越文化和物种的障碍,传递出对生命的敬畏与关怀。今年5月,81岁的艺术家在巴黎辞世。上海 Fotografiska 影像艺术中心举办了此后全球首场萨尔加多回顾展,延续其人文精神,引发观众对于当今人类社会,人与自然关系的思考。

在漫长的纪实摄影生涯中,塞巴斯提奥·萨尔加多以大量具有古典主义美感的黑白摄影,唤醒人们对于生存环境和人道主义的重新审视,提醒我们,影像的力量可以如此震撼人心,人类必须反思自己的行为,并做出积极的改变。

从经济学博士到行走全球的纪实摄影师

1944年2月8日,萨尔加多出生于巴西的艾莫雷斯,萨尔加多的经济学硕士完成于巴西,继而前往法国攻读博士。他到了巴黎,彼时,花都的文艺气氛浓厚,群星璀璨。亨利·卡蒂埃-布列松的“决定性瞬间”摄影美学影响了一批摄影师,萨尔加多与布列松私交甚笃,但两个人的拍摄方式截然不同,萨尔加多更倾向于用成系列的照片表现史诗般的叙事,他的作品更适合成组阅读,如同拼图一般从多角度还原摄影师的视角。

1973年至1974年,萨尔加多以自由摄影师身份加入西格玛图片社(Sygma),拍摄时政新闻,但很快意识到自己的风格与之并不契合。随后,他加入伽玛图片社(Gamma):“伽玛是我的纪实摄影学校,”他回忆起在那里的五年,“在那里,我学会了如何真正‘进入’一个国家,如何分析、推理,如何构建历史叙事,如何为杂志制作完整的图片故事。”

1979年,萨尔加多加入玛格南图片社,并在那里工作了15年,期间还担任过玛格南欧洲区主席。1981年,因记录约翰·欣克利刺杀罗纳德·里根总统的事件而在美国声名鹊起。

在将镜头焦点汇聚在人间疾苦之前,萨尔加多为伦敦的国际咖啡组织工作,他的经济学博士论文的主题也围绕全球咖啡生产与需求展开。在巴黎,他用建筑师妻子原本用来拍建筑物的相机开始拍摄。他拍摄过很多咖啡产区,拍摄了以咖啡豆种植园和劳动者们为题材的作品。此次展览中收录萨尔加多的《梦的味道》,记录非洲咖啡贸易的一组,平实朴素,与阅尽疾苦之后创作的“创世纪”形成在环保主题上的共鸣。

“我拍摄的不仅是照片,更是我的生命。”

摄影生涯塑造了萨尔加多的生活方式,他倾向于独自创作,以便更贴近他拍摄的对象,因为“只有让自己变得像拍摄对象一样毫无防备,以脆弱的陌生人身份进入他们的世界,他们才会不仅容忍你的存在,更会欢迎你的存在。”

他拍摄的足迹遍布世界一百多个国家和地区,从埃塞俄比亚饥民到卢旺达种族大屠杀难民,巴西塞拉佩拉露天金矿,扑灭科威特油田大火的油田工……年过七旬时,他仍深入雨林邀请部落居民走进摄影棚,拍摄他们的肖像,延续着对文明存续的思考,这些作品在生态危机与文明冲突的时代,持续散发着人文主义关怀的光芒。

他的镜头从不满足于记录,始终在叩问人类的命运,为那些被媒体忽视的弱势群体发声。Aperture出版社创始人Claude Nori在《另一个美洲》序言中写道:“他成长为伟大摄影师毫不意外,因为他本质上是个和平主义的斗士。”

萨尔加多的妻子莱莉娅是他创作生涯中不可或缺的伙伴,除了她的相机成为萨尔加多开启职业生涯的催化剂之外,她还负责负责图书的编辑,参与每一个项目的构思。1994年,他们创立亚马逊图片社,投身于宏大的长期拍摄项目。

《另一个美洲》《萨赫勒》《劳动者》《移民》系列项目,将萨尔加多带向地球上最人间炼狱的地区,目睹了太多由逃离武装冲突、种族灭绝或自然灾害的农村人口大规模涌入城市造成的死亡、战争和饥荒,让萨尔加多“对人类的未来失去了信心”,他遭遇严重的身心创伤,创作一度停滞。

创世纪,重新看见星球的壮美辽阔

当年迈的父母召唤萨尔加多回到巴西的家族农场时,记忆中童年天堂一片荒芜,曾经郁郁葱葱的森林消失殆尽,眼前的满目凋敝让他痛心疾首。这位行动派斗士在1998年与妻子发起了亚马孙雨林恢复计划,用毕生积蓄投入生态重建,成立环保组织“地球研究所”(Instituto Terra)。

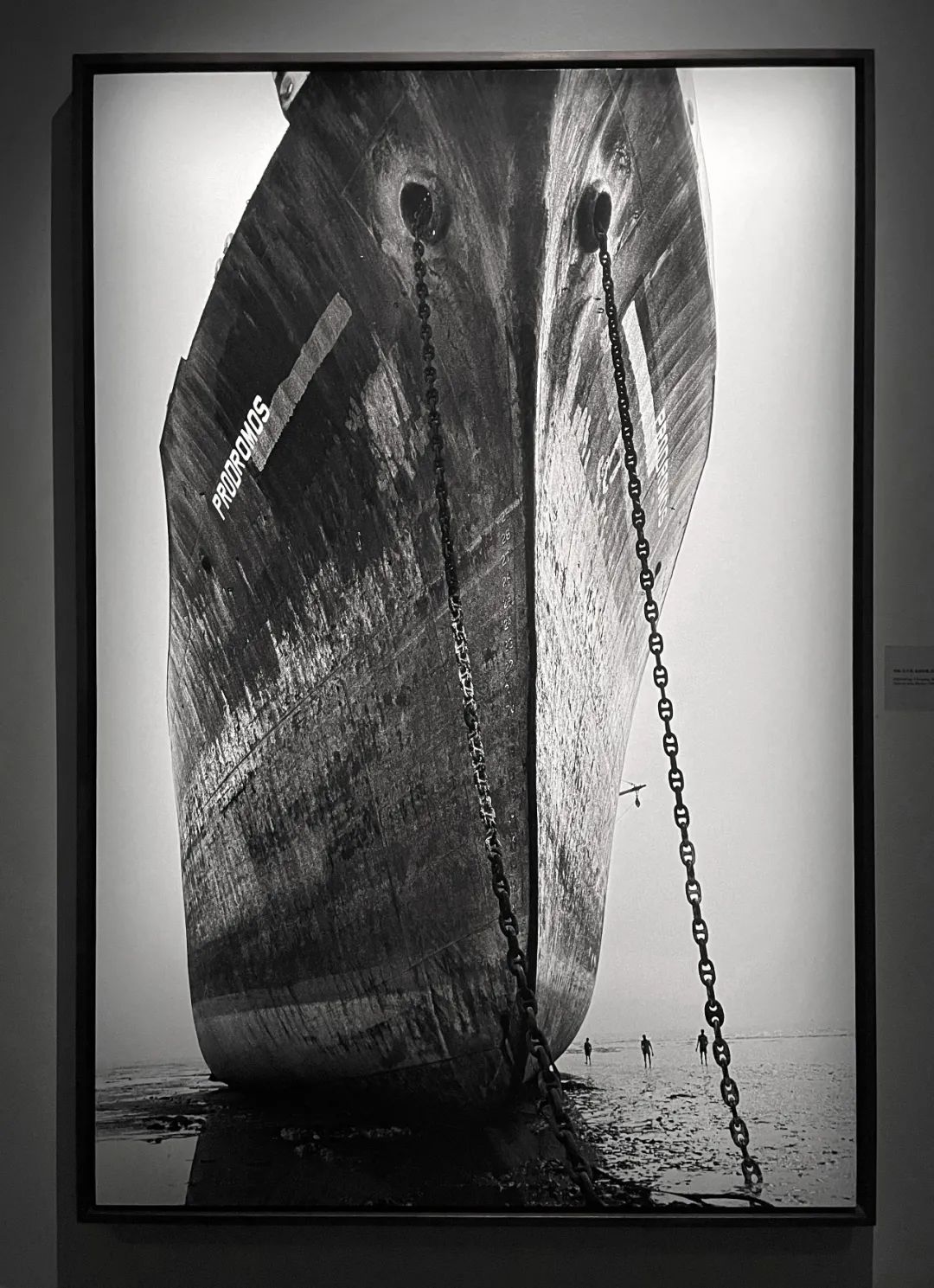

在这对夫妻不懈的努力下,这片土地上的绿意缓慢苏醒,这也激发萨尔加多去拍摄整个星球的大自然生态。虽然人类足迹遍布世界各地,但仍有46%的地表保持着原始风貌。在持续八年的“创世纪”拍摄中,萨尔加多前往世界各偏远地区拍摄原始生态,每年外拍时间几乎有8个月。

广袤的大地成为弥合心灵伤痕的最佳药剂。萨尔加多在西伯利亚零下 45 摄氏度的严寒中跋涉,跟随原住民涅涅茨人牧放驯鹿,拍摄厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛的海鬣蜥,这种动物被达尔文称为“躲在暗处的鬼怪”, 一只泛着金属光泽布满鳞甲的海鬣蜥爪子成为这个系列里最知名的一张。萨尔加多说:“鬣蜥手臂的每一个动作都和我们人类的手臂动作一样 —— 我把鬣蜥当成我的表亲。我们都来自同一个细胞。在某一刻,我有可能是一只鬣蜥,而鬣蜥也可能是我。”

阿根廷大西洋海岸的南露脊鲸的尾部,北极国家野生动物保护区布鲁克斯山脉如同闪电般的峡谷,冰川上排列整齐的企鹅群……黑白照片的肌理还原了原始地貌的壮美,不被人类打扰的野生动物以及延续千年传统的部落文明,都在诉说着人类与自然和谐共处的永恒命题。

与此同时,地球研究所在20年内种植了300万棵树,生物多样性已全面恢复,一度绝迹的美洲豹重新回来,土地开始吸收山洪暴发带来的水,清澈的溪流在这片恢复生机的土地全年流淌。

目前,地球研究所属于联合国教科文组织大西洋森林生物圈保护区。2022年9月,苏富比在纽约总部举办大型展览“塞巴斯蒂安·萨尔加多:巨作”(Sebastião Salgado: Magnum Opus),旨在为地球研究所筹款,这是苏富比有史以来规模最大的摄影个展,所有收益均捐赠给了这个非营利项目。

黑白美学:在灰阶中寻找本质

萨尔加多并非生在黑白摄影的年代,职业初期供职于图片社的时候他也拍摄过彩色照片,黑白是他在各种新技术出现之后的主动选择,取出色彩的干扰,关注构图和结构,人物肖像也呈现出一种庄严的美感。

从第一次拿起相机到此后几十年年间,摄影媒介经历了从胶片到数码的多次迭代,萨尔加多对黑白摄影十分执着,如他所说,色彩使人产生盲点,他也曾经痴迷的红色与蓝色,在暗房显影时固然动人,却让他分心于技术层面的把控。当他将注意力转向黑白灰阶的丰富层次时,突然触摸到了摄影的本质:“黑白是一种诗意的抽象 —— 世间本无纯粹的黑白,但正是这种抽象让我获得绝对掌控。剥离了色彩的干扰,情感的表达反而更加精准。”

唯有黑白最能呈现这个世界的本色,也唯有纯粹的黑白灰最能衬托地球生灵的尊贵。在拍摄自然风光的时候,萨尔加多表现出对具像化光线的执着,穿过雨云、环绕山脉,当他最终将信赖的徕卡相机换成数码相机时,对图像进行后期数码处理,也复刻类似柯达黑白胶卷的独特颗粒质感。

生命的本质是略咸的苦涩

从经济学到纪实摄影,萨尔加多的艺术探索之路看似是偶然的触发,却也是关注生命本身的苦涩之味的必然,细细想来,经济学和纪实摄影本质上都是社会学。萨尔加多拍照的时候并非一味追求疏离的视角,面对他美化苦难,是同情心变得空泛不实的职责,他回应:“富裕的北半球的人一谈到苦难影像就充满罪恶感,我们见过了苦难的南半球人可不会这样 ;批评我的人根本不知道我经历过什么。我以尊重的心情审视被摄人物。”

为此次回顾展画上句号的最后一张照片是两位米斯特克印第安人,两个人一前一后,展臂站立,如十字架一样,向大地与丰收女神祈祷。导览词说明了用这张照片的意图 —— “在见证了人类毁灭与坚韧的双重能力后,我们找到了完美的对应:不是绝望,而是感恩;不是掠夺,而是共生。”

当德国导演维姆·文德斯(Wim Wenders)在办公室长久凝视萨尔加多的作品时,一个问题不断叩击着他:“为何这些影像如此直击心灵?”这个追问催生了87届奥斯卡最佳纪录片《地球之盐》。

这部纪录片由导演与萨尔加多之子Juliano Ribeiro Salgado一起创作,导演特意搭建黑色暗房,用双机位捕捉萨尔加多面对自己作品时的独白。影片涵盖了萨尔加多多年来的创作历程,围绕着他在亲眼目睹卢旺达种族灭绝后决定暂时放弃摄影展开,讨论那些关于毁灭与重生,关于绝望与希望,关于人类作为地球居民该如何自处的永恒命题。

Salgado 的本意是 Salty,“地球之盐”的名字是他的儿子和文德斯一同起的,意为:生命的本质是略咸的苦涩。萨尔加多为21世纪的纪实摄影留下了宝贵的资料,关于新闻摄影和社会问题的思考,仍在继续,如他所说:“罗兰巴特在明室中指出,摄影,而不是电影或电视,是世界的集体记忆。在我看来,他的观点是正确的。摄影使瞬间永垂不朽,然后使其成为一种象征,一种参照。摄影是通用语言;它不需要翻译。它的集体记忆是一面镜子,我们的社会在其中不断审视自己。”

出品人:Tiffany Liu

编辑:Tiffany Liu

美术:Nina

图片:来自于上海Fotografiska影像艺术中心及 Oui Art 现场拍摄