超现实主义,名词。纯粹的精神自动主义,企图运用这种自动主义,以口头或文字或其他任何方式去表达真正的思想过程。它是思想的笔录,不受理性的任何控制,不依赖于任何美学或道德的偏见。—— 安德烈·布勒东

人工智能、假新闻、战争与和平,生活在“现在”有时也让人感到“超现实”,对吗?也许这是为什么,今天可能是重新审视100年前超现实主义运动的最佳时机。

1924年,巴黎波西米亚区的一间小小工作室,新晋诗人安德烈·布勒东(André Breton)正在给自己的诗集《可溶的鱼》(Poisson Soluble)撰写序言。他只是想表达一些关于创作理念的想法,不过,薄薄的满是删改痕迹的21页手稿,出乎意料变成了一篇《超现实主义宣言》。宣言中,他呼吁一种由潜意识引导、摆脱任何理性控制的新艺术形式。

2024年,我们一边搭乘自动扶梯登上蓬皮杜顶楼,一边透过透明墙俯瞰巴黎,在一个周四的夜晚十点,进入纪念超现实主义100年的展览。

我和我的法国伙伴穿过怪兽张开的嘴巴、红色的天鹅绒帘子:这是展览的序幕,L’enfer(情狱)的入口。蓬皮杜艺术中心与魔术师阿卜杜勒·阿拉弗雷兹(Abdul Alafrez)有心复刻了那个叫做L’enfer的传奇卡巴莱(Cabaret)夜总会的门面。它就在安德烈·布勒东家楼下,是他和同伴们经常去的地方。如今这好像一种比喻:观看一场展览,达到久违的理想状态——被某些远远超越自己感知的事物吞噬。

对了,这里还有一种视错觉:从侧面看,通过嘴巴进入展览的人似乎消失了,这与入口处屏幕上的黑白超现实主义电影相呼应,电影画面里,几名男子正走进灯柱,消失无踪。

“感伤”这个词通常与超现实主义无关,但当我们走过挂满照片(那种在自动照相亭拍摄的大头照片)的走廊时,这种情感扑面而来。所有人如此年轻,与此同时另一种“不敢相信”是:这真的是一个世纪以前吗?伊夫·唐吉(Yves Tanguy)对着镜头做鬼脸;让·奥朗什(Jean Aurenche)、玛丽-贝尔特·奥伦奇(Marie-Berthe Aurenche)和马克思·恩斯特(Max Ernst)一块儿挤眉弄眼;路易斯·布努埃尔(Louis Bunuel)闭着眼睛微仰着头……有趣、自由、快乐——的确,在所有现代艺术运动中,超现实主义者可能是最擅长享受自己的“革命”的。在这个空间里,自由的魅影似乎未散——如今都已离世的这些人,彼此亲密的、互相反叛的同僚和伴侣,给一种“主义”注入了从未有过的情感浓度。

走过沉浸式的肖像时光隧道,随即进入“心脏”,也是展览真正的起点:展厅中央是一个展示柜,里面陈列着《超现实主义宣言》原稿。它是从法国国家图书馆借出的。像策展人玛丽·萨雷(Marie Sarré)指出的,即使是在熟悉艺术运动的圈内人中,对这篇宣言的内容了解也相当有限:“即使是那些熟稔于引用未来主义等宣言的专家,对布勒东的文本却并不熟悉。然而,当你听到它时,它会深深留在你的记忆中。你会发现它多么具有现代性。”

没错儿,耳畔正是布勒东讲述着《宣言》。策展团队与声学/音乐协作研究所(Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music)合作,运用人工智能生成了布勒东的声音。

螺旋结构,或者说迷宫般的布展设计,灵感来自马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)1947年在巴黎玛格画廊(Galerie Maeght)办展览时的想法。他对空间和观众的互动非常感兴趣,曾计划布置迷宫结构或走道,观众可以沿着路径移动,从不同视角和位置体验作品。不过,这个想法当时并没有被完整实施。在今天蓬皮杜的迷宫中,展览没有过多的“时间顺序”,而是以(包括前言在内)14个主题做章节划分,回顾1924至1969年的超现实主义历程。

超现实主义不是一种形式主义。它是一场集体冒险,也可以说是一种哲学,它持续了40年,甚至可以说从未真正结束。这场运动充满活力,不断自我革新。—— 策展人玛丽·萨雷

梦的轨迹,夜夜夜的赞歌

很多人看不明白超现实主义,或者认为他们的天马行空不过是一种虚张声势;不可否认,从百年前诞生起,它便存在诸多误读。今天我们又看懂多少呢?“梦境”和“夜晚”,应该是进入超现实主义最直接最迅速的“途径”。

在《超现实主义宣言》中,安德烈·布勒东提出疑问:“梦境是否可以用来解决人生的根本问题?”这位曾经的医学生对阿尔伯特·莫里(Albert Maury)1861年出版的《睡眠与梦》(Sleep and Dreams)一书深感兴趣,这本书第一次从神经学角度探讨梦的研究。1916年,在圣迪济耶(Saint-Dizier)的一家神经精神病中心担任助理时,布勒东又发现了弗洛伊德(Sigmund Freud)通过解读精神病患者梦境进行治疗的方法。接着,如你我大概率所知:超现实主义者们将精神分析方法移植到诗歌中,再现梦境的故事,那些在半梦半醒之间萦绕于脑海中的奇异意象。

“梦的轨迹”(Trajectory of the Dream)这一章展出了奥迪隆·雷东(Odilon Redon)的一幅瑰丽作品:一张巨大的、沉睡的女性面孔从海洋中浮现;多拉·玛尔(Dora Maar)1934年拍摄的那张女人手从海螺中伸出的照片;萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)的经典《蜜蜂在石榴周围飞行引发的梦境,一秒钟前的觉醒》(Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade);墙上投影着达利为希区柯克(Alfred Hitchcock)的电影《爱德华大夫》(Spellbound,1945)创作的梦境。

梦,与夜无法分割。梦,与夜,一下子打破日常世界的逻辑,将理性置于一边,让大众体验全新的、自由的“超现实主义”方式。作为夜猫子、《诺斯费拉图》(Nosferatu,1922年的吸血鬼电影)、虚构犯罪人物方托马斯(Fantômas)的拥趸,超现实主义者们毫不犹豫把自己投入了“暗夜”的怀抱。(夜,它也具有非常强烈的象征意义,尤其是在当时的政治背景下。)

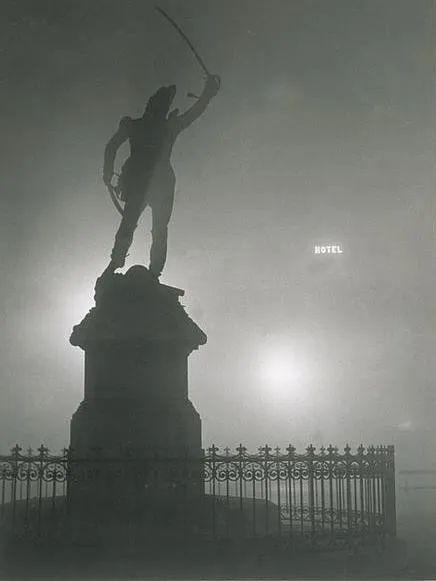

今天的章节“夜的赞歌”(Hymns to the Night),也是夜与光、现实与梦境之间的对立与融合。雷内·马格里特(René Magritte)的《光之帝国》(L’Empire des lumières 1954)是这场展览的亮点。还有罗马尼亚人布拉塞(Brassaï)——我很想多写几句,关于这个巴黎当时的异乡来客。1899年9月9日出生,布拉塞认为9这个数字和自己的人生际遇有些关系。他也颇为强调自己的出生背景,因为他和有名的传说人物吸血鬼德库拉是同乡。在1924年来到巴黎,有一段时间,他过着夜间游荡的生活,在波西米亚式的生活中踏遍巴黎的每一个角落。“我为这不夜城不断展现在我眼前的景象感到震惊,我想用什么办法把它记录下来。终于有一个女人借给我一架业余的相机,我用它捕捉了这些缠绕在我心中许久的景象。”

他是超现实主义者吗?我常想,和那些同行相比,他看上去有点例外;解释这点最简单的方法,是看看他和超现实核心人物曼·雷(Man Ray)的区别:布拉塞为超现实主义团体创作了大量照片,尤其是为《米诺陶》(Minotaure,希腊神话中的半人半牛怪物)杂志。而他并没有醉心于曼·雷的变戏法式摄影,相反,他的照片看上去更“现实”,更日常。他提出一种“直接超现实主义”(straight Surrealism)的说法,“超现实存在于我们自身之中,存在于视而不见的平常之物中,存在于日常的常态之中”。

他解释,“我照片中的“超现实主义”,其实就是现实本身,只不过视觉上梦幻点罢了……我追求的是以一种如若初见之貌呈现日常生活的各个方面。”布拉塞汲汲于暗色调风格与特写画面,尤其是街头涂鸦或微末之物。第一本摄影集子《夜之巴黎》(Paris By Night)一出版震惊法国:因为人们发现他几乎拍尽了巴黎夜生活的所有面貌,从守夜人燃起煤气街灯开始,到各式各样躲在黑暗中喘息的倒卧街头的醉鬼、无家可归的流浪汉、流莺、马戏团、歌舞团的后台、同性恋者的舞会、上流人物在下流社会的另一副脸孔……只有在阅尽他的全部作品之后,才能更好地理解他所说的超现实,同时,也会发现他对原始冲动与情欲的兴趣。

优美的尸体应喝新酒

如果说我们刚刚提到的梦与暗夜是从议题的角度靠近超现实,那么,“洛特雷阿蒙”(Lautréamont)和“奇美拉”(Chimera)两个章节依然与议题有关,但更直接地,它们从超现实主义者们的创作方法入手,给了我们窥一斑而知全豹的可能(也是我看来展览最有趣的部分)。

洛特雷阿蒙伯爵(Comte de Lautréamont)的诗体小说(一首过长的诗)《马尔多罗之歌》(Les Chants de Maldoror,1868)中的一句话,成为了超现实主义者的信条:“多么美好,恰似解剖台上,雨伞邂逅缝纫机。” 但,这是为什么呢?

时间再往前推一点,1914年,《诗与散文》(Vers et Prose)刊登了一位被遗忘的作家的作品,他于1870年去世,年仅21岁:伊西多尔·杜卡斯(Isidore Ducasse),笔名洛特雷阿蒙伯爵。诗人菲利普·苏波(Philippe Soupault)曾说,阅读《马尔多罗之歌》改变了他的人生轨迹。他将一本寄给了布勒东,后者又将这一发现分享给了路易·阿拉贡(Louis Aragon)。

这部作品违背逻辑构建,充满梦呓碎片、含混意象、对暴力与破坏的呼唤。洛特雷阿蒙显然把自己的全部生命灌注在作品当中;从荷马、但丁到缪塞、戈蒂耶……一股脑儿掏出,成熟的文学意象为他所用,而用以串联的是他特有的智慧与傲慢。

布勒东在半个世纪后“发现”洛特雷阿蒙,将其视为偶像,这正常不过。在一场还未开始的冒险中,洛特雷阿蒙早早离奇死去,更加凄绝。“多么美好,恰似解剖台上,雨伞邂逅缝纫机。” 我猜这句话,在布勒东看到时,他应该有拍大腿的冲动。洛特雷阿蒙替他们先行,找到了“美学”的出路:即,摆脱逻辑的束缚,由此,也像雨伞邂逅缝纫机一样,赋予了超现实主义一种既可作为定义也可作为原则的特质——拼贴。

展厅中有曼·雷对这“雨伞邂逅缝纫机”的直接模拟和解读,旁边是达利的龙虾电话、维克多·布罗纳(Victor Brauner)的“狼桌”(Loup-table)、乌妮卡·佐恩(Unica Zürn)的怪诞素描。

当然,如果提到拼贴,那么不得不提它的另一个原型,“优美尸骸”(Exquisite corpse)。那个念头的艺术家玩些什么呢?有一种类似桌游的游戏:优美尸骸,非常简单,只需要一支笔、一张纸和三个以上的玩家。玩家根据规则依次在纸上写一个词,写完后把纸折叠起来盖住文字,然后传给下一位玩家继续写。这样的文字接龙,最后得出的句子往往是荒诞派小故事。“优美尸骸”这个名字,便源于超现实主义者们首次玩这个游戏时产生的句子:Le cadavre exquis boira le vin nouveau。(优美的尸体应喝新酒。)

不满足于文字,超现实主义者逐渐把它拓展为画图游戏。规则和从前一样,只不过每位玩家不是写词而是画画,每位玩家画完后把纸折起来,只露出自己画的一小部分,再传给下一位玩家接着画。 据说,这些小画可以体现每个人的潜意识,不管画的是什么,最后把纸展开,那些“怪物”往往是“污污”的,生动的,是“单一思维无法想象的”。它们实超现实主义者们释放潜意识的魔力技巧。很快,游戏被扩展到创作中。

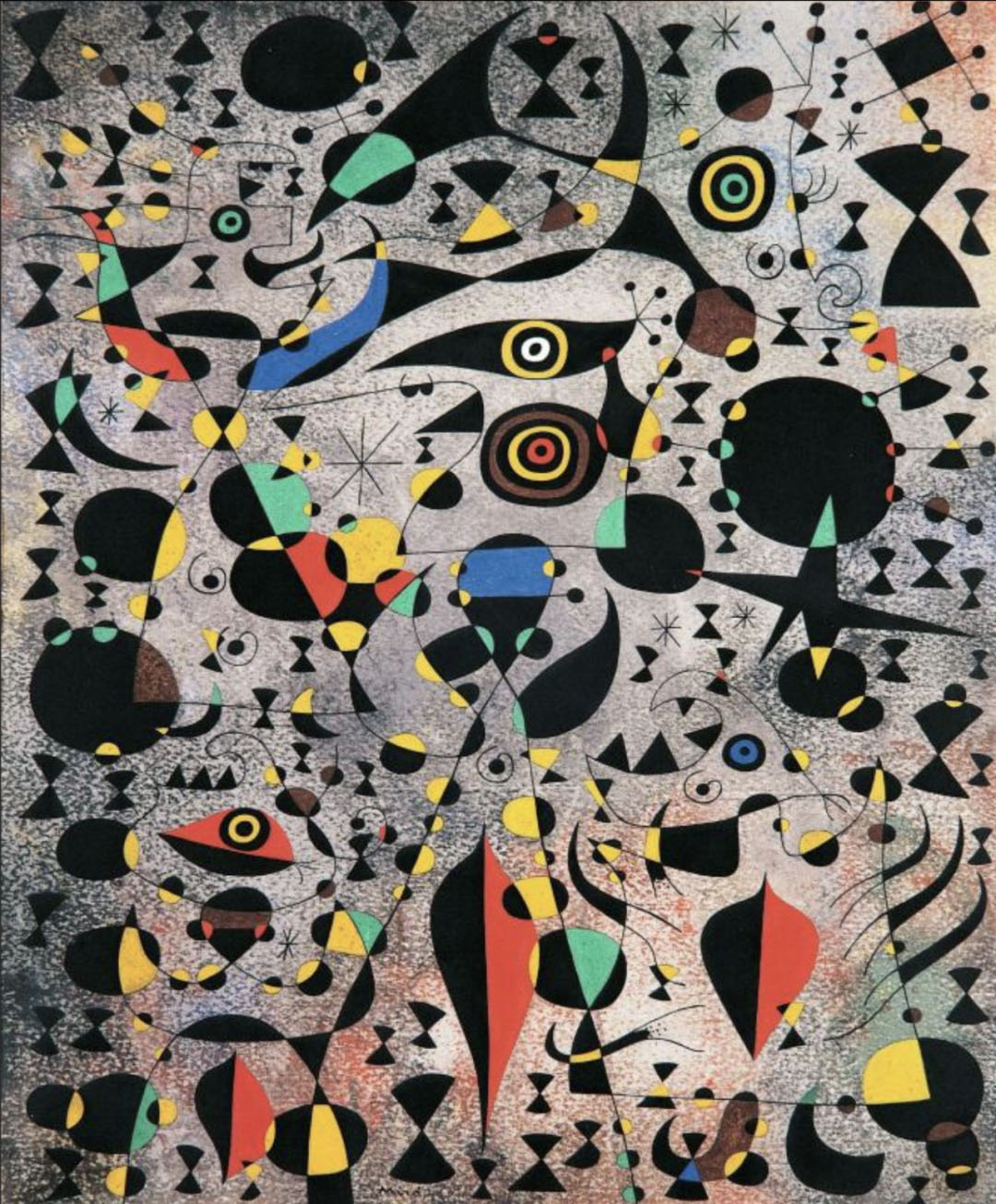

优美尸骸成为了超现实主义集体创作的象征,直至20世纪60年代末,也是左岸咖啡馆里美好时光的纪念。某种程度上,了解了优美尸骸,是不是意味着了解起超现实主义更为简单?超现实主义的三大法宝,可以说是优美尸骸、拓印和自由联想。拓印(frottage)是什么呢?就是在各种东西的表面蒙纸,上颜色,把肌理拓出来——就像小时候我们经常用纸盖在硬币上,把它“印画”下来。而自由联想,就是给一个词,画下脑海里的第一反应。据说,玩自由书画最好的是米罗。

也许你会说,超现实主义艺术有一点是“不负责任的”,因为艺术家将创作的主权交给了心理,更确切地说,是让某种未知的力量来创作艺术。当他们采用这一方法时,艺术,和欲望,不请自来。

爱丽丝与森林,哲学家的石头星河宇宙

上面的小标题,是几个零散却都互相联结的章节。首先必须提到的一种整体的感受——那就是这场超现实主义100年展览浓度极高的文学性——甚至可以说,没有文学,就没有超现实。最典型的例子,譬如之前提到的洛特雷阿蒙,还有刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)。后者对梦、疯狂和无意识思维的兴趣以及创造一个全新的现实世界的欲望,与超现实主义者对出人意料想法的欣赏不谋而合。

“爱丽丝”(Alice)这一章节里,可以看到超现实主义对《爱丽丝梦游仙境》的赞美,也许也是对梦幻般童年的颂扬?安德烈·布勒东曾写道:“童年或许是最接近真实生活的东西。” 他在《黑色幽默选集》(1940年)中将卡罗尔列为超现实主义的先驱之一:“所有保持反叛精神的人都会认出,路易斯·卡罗尔是他们在逃学艺术上的第一个导师。”

爱丽丝象征着奇迹、不合逻辑与幽默,相辅的,“森林”(Forest)一章,超现实主义者将森林视为一种深邃奇迹的领域,一种迷宫的可能形式,以及一种启蒙旅程的地点。森林是马克斯·恩斯特最钟爱的主题。令我印象深刻的,莱奥诺拉·卡林顿(Leonora Carrington)的作品《绿茶》(Green Tea,1942)则描绘了一片郁郁葱葱的绿地,背景中点缀着奇异的神话生物和漂浮的人物。

“哲学家的石头”(The philosopher’s stone),是超现实主义者与炼金术士的目标之间的显著类比。安德烈·布勒东在1929年的《超现实主义第二宣言》中就这样提及。炼金术士兼超现实主义成员伯纳德·罗杰(Bernard Roger)将炼金术视为一门“爱的科学,基于一种自然类比,借此所有存在的领域和层次相互交流”。 布勒东借用炼金术士的语言,将“我寻求时间之金”选作自己的墓志铭。

“宇宙”(Cosmos)其实是整个展览迷宫,最接近出口的一处。它是尾声,是未来的隐喻。雷梅迪欧斯·瓦罗(Remedios Varo)的《天上的食粮》(Papilla estelar),我认为是这一章的中心;而这幅画作的中心,是一位身穿修道士般衣袍的女性形象,坐在一座高塔中。她通过一台奇异的机械装置将天上星星转化为食物,并喂食给关在笼子中的月亮。值得一提的事,瓦罗的作品被广泛认为是超现实主义运动中的女性主义表达,这一幅,你可以说它探讨了女性的创造力与宇宙之间的关联。她们,似乎在精神上掌握了转化星辰能量的力量。

在《超现实主义第三宣言或非宣言序言》(1942)中,安德烈·布勒东重新思考了人类在宇宙中的位置:“人类或许并不是宇宙的中心,也不是宇宙的焦点。” 与现代人类试图将自己与自然割裂、妄图成为自然主宰的立场截然不同,超现实主义者更倾向于借鉴中世纪关于微观宇宙(人类身体如宇宙缩影)与宏观宇宙(整个宇宙)的叙说。他们有一种直觉:人类与世界之间仍可能建立另一种关系。

爱,爱欲,欲望

我无法想到任何其他“主义”比超现实主义更严肃地探讨过“爱欲”(eros)与“死亡本能”(thanatos)之间的关系,爱与毁灭的渴望。这也难怪超现实主义在今天的酷儿、另类运动中占据了如此重要的位置。超现实主义从未脱离现实,相反,正如安德烈·布勒东指出的那样,它是一种“通过揭示支配我们生活的隐藏心理机制,来改变此时此地的世界的方法。”

走进“厄洛斯之泪”(The tears of Eros)的时候,展厅墙壁上贴着一个告示,大意是,“接下来的两个房间中的一些作品可能会因其露骨的情色性质而对您产生冒犯。不建议未成年人参观”。在此,我们也没有办法展示曼·雷赤裸裸的拍摄——而在那幅摄影作品面前,我当时当刻的感受是,“真是好美的器官”。

爱与狂热,不可否认的,“超现实主义作品最具代表性的特质,首先在于它们的情色隐喻。”安德烈·布勒东将情色置于超现实主义计划的核心,并以最直白的方式重新定义了“疯狂之爱”(L’Amour fou):一种足以引发精神失常的狂热激情。超现实主义的爱演变成一种充满争议且具有革命性的情感。

在对绝“浓度”的自由追求中,18世纪以《索多玛的一百二十天》成名的萨德侯爵(想象一下,SM一词中Sadism的词源便出自萨德的名字)启发了超现实主义者阿尔贝托·贾科梅蒂(Alberto Giacometti)的《不愉快的物体》(Objet Désagréable)、汉斯·贝尔默(Hans Bellmer)的《玩偶》(The Doll)、乔伊斯·曼索尔(Joyce Mansour)的《恶毒物体》(Objets Méchants)和她那些炙热诗歌……

必须停笔了,就像14个章节一样,对超现实主义知道的越多,就有越多未知与迷恋(也是怀念)。策展人玛丽·萨雷的话很正确,这次展览旨在展示“超现实主义的多样性”。“超现实主义不是一种形式主义。它是一场集体冒险,也可以说是一种哲学,它持续了40年,甚至可以说从未真正结束。这场运动充满活力,不断自我革新。”

1969年,作家尚·舒斯特(Jean Schuster)在《世界报》(Le Monde)上宣布超现实主义运动的所谓“结束”。后来,超现实逐渐被人们“抛弃”了,因为消费主义即将滚滚而来,人们开始热衷于揭示现实的、混乱的、真伪难辨的“幸福”。甚至,他们认为超现实主义似乎只能通往虚无与毁灭,梦呓不再神奇,物质更为可靠。

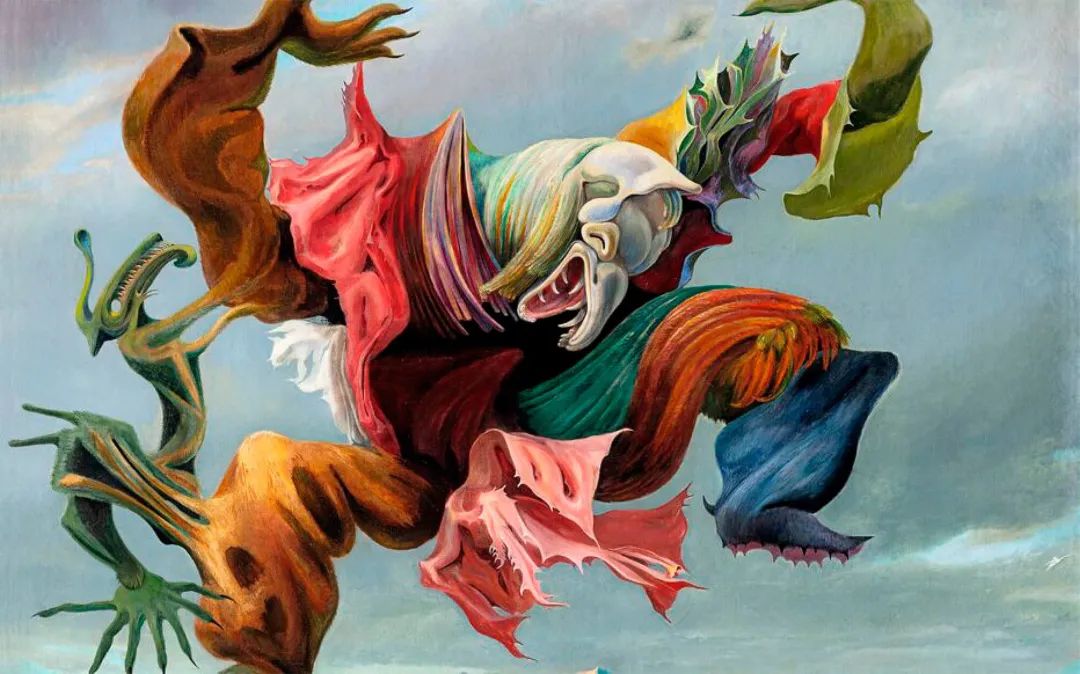

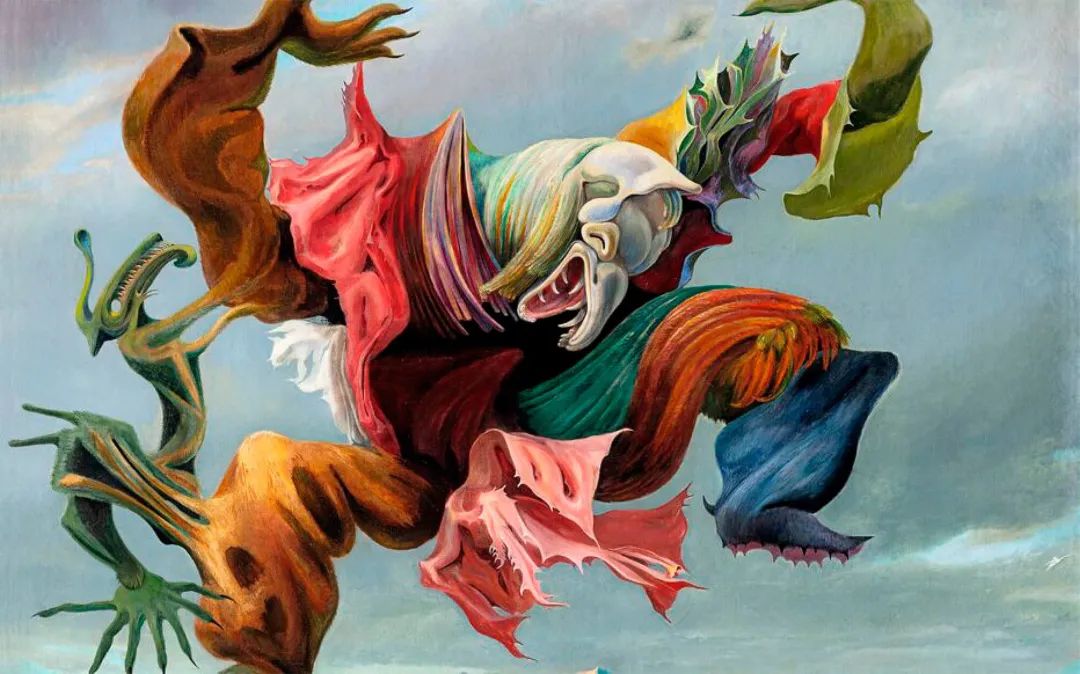

再看看那张展览海报:1937年马克思·恩斯特画的一只大怪物,他取名为《家庭天使》(超现实主义的胜利)。他说这幅画与法西斯主义的崛起有关,看的人能感受到那股寒意。副标题呢?他似乎是预言家。

预言是正确的,超现实主义运动最持久的遗产,是“超现实”这个词本身。

百年后,世界诡谲多变,超现实着。只不过我们是否还有那么有没有集体冒险与狂欢的欲望,强烈的冲动,天赋的表达?

超现实或许真的并未过时:就在我们准备这篇文章的同时,北京时间11月20日,作为超现实主义典范作品,雷内·马格里特的《光之帝国》以1.21亿美元(约8.77亿元人民币)在纽约佳士得成交,刷新艺术家最高拍卖纪录,荣膺2024年度最高价成交艺术品。这幅作品也是蓬皮杜超现实主义百年展上的亮点。

“超现实主义100年”展览将在巴黎蓬皮杜中心展出至2025年1月13日。之后,它将继续进行巡展,前往布鲁塞尔、马德里、汉堡以及费城。每次展览将根据当地的文化和历史背景,对超现实主义运动进行独特诠释。

出品人:Tiffany Liu

编辑:Tiffany Liu

撰文:徐卓菁

设计:Nina

图片部分来自作者拍摄,部分来源于网络