现代艺术的创始人之一、立体主义的先驱、超现实主义的核心人物 ,巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881–1973)早已超越艺术家这一身份,成为20世纪文化思想与视觉革命的象征。作为现代艺术史上真正意义上的“时代分水岭”,他不断吸收印象派、象征主义、新古典主义、超现实主义等多重语言,并以持续的大胆试验开辟出前所未有的艺术路径,其作品至今仍不断启发现代观众对图像、情绪与现实的重新理解。

想象,如果把毕加索做成一条可行走的时间轴——上海浦东美术馆,“非常毕加索:保罗·史密斯的新视角”(Picasso Through the Eyes of Paul Smith)以跨越毕加索整个职业生涯的馆藏作品为线索,把70余年的风格转折拆成可步行的段落。它像一张清晰的城市地图:从蓝色时期出发,经过立体主义、回到新古典与超现实的回旋,再一路走向晚年。路径明确,节点醒目。

“非常毕加索”展览溯源自巴黎毕加索博物馆于2023年举办的“纪念毕加索:藏品新释”(Picasso Celebration: The Collection in a New Light),彼时正值艺术家逝世五十周年。如今在登陆上海后,博物馆与浦美共同精选80件作品,在保留展览核心精神的基础上,根据浦东美术馆开放、独特的空间进行重新定制了不一样的展陈设计。保罗·史密斯(Sir Paul Smith)作为当代创意与时尚文化的重要推动者,成为这次为毕加索提供全新解读路径的合作者——展览艺术总监。他以其跨界视野与敏锐的视觉语言为展览注入当代语境下的全新观看方式,包括摒弃“白盒子”展示模式,以色彩、图案、条纹与物件为线索构建沉浸式展陈结构,使作品与空间产生富有节奏的呼应关系,引领观众步步“走进毕加索”,成为其绚烂艺术宇宙的同频者。

相比之下,此刻,斯德哥尔摩现代美术馆(Moderna Museet)的“Late Picasso”展览则提供了几乎相反的入口。像一段倒计时,它用90分钟把观众推到画面前,逼我们直面“未完成”的现场感。

把两者放在一起看,会出现一种有趣的张力:一个展览在训练我们如何重新接近毕加索(用展陈与设计语言降低门槛),另一个展览在保护毕加索的“不合作”。

回到斯德哥尔摩的Moderna Museet。买票的时候,我们会先被要求选择一个入场时段。然后,紧跟着第二句提示:请在这里停留90分钟。像一个诚实的预告,一种观展的“预设节奏”——我们即将面对的是一种压迫式的现场。走得越快,我们越能理解他的快;停得越久,我们越能看到那些“看似随便”的地方,其实在反复抵抗“完成”。

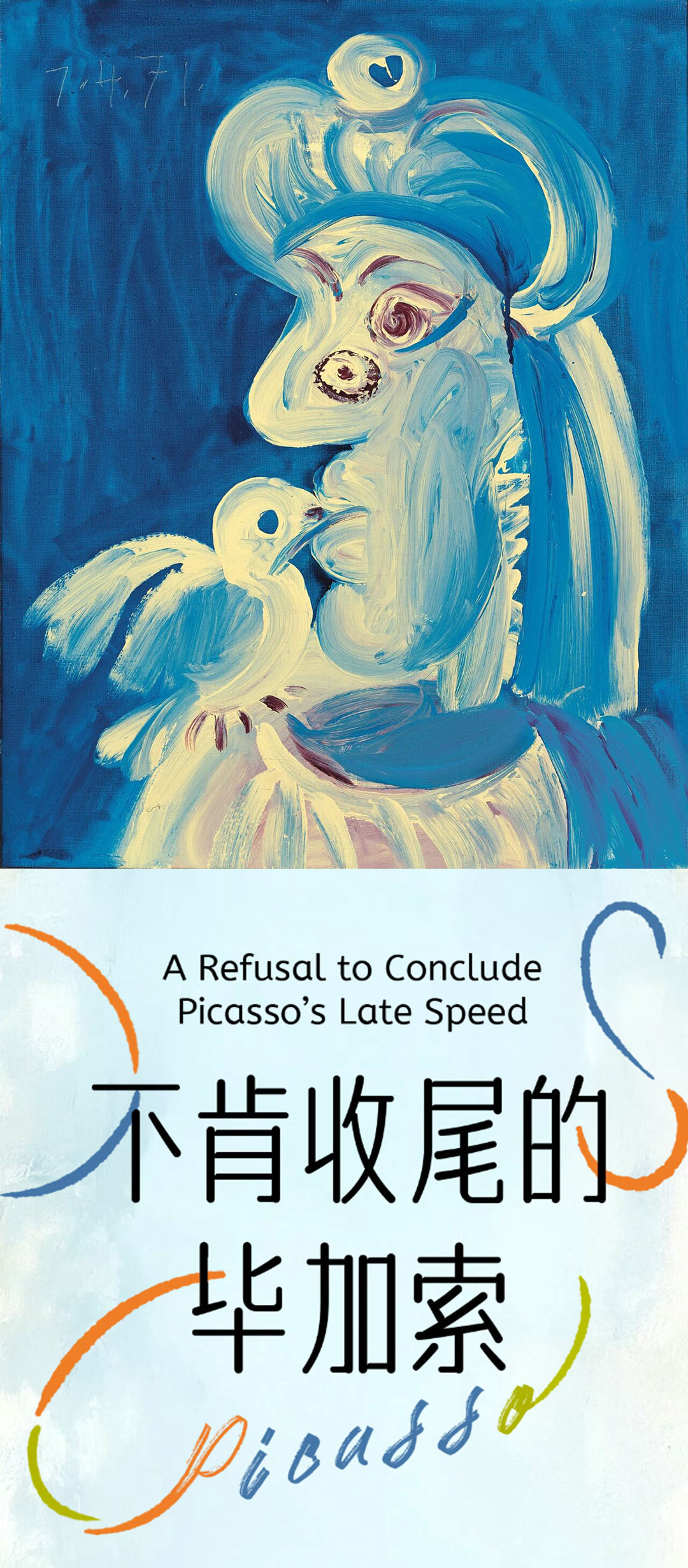

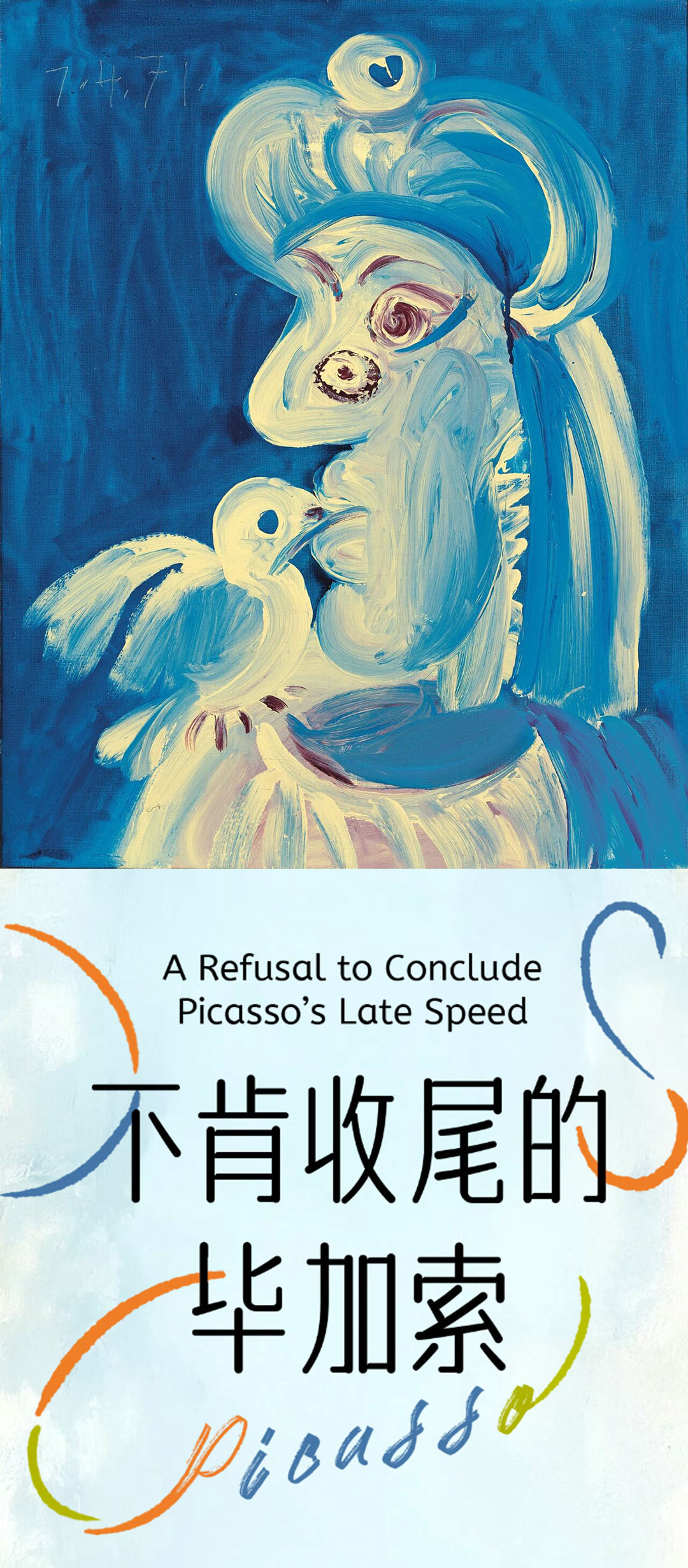

晚期毕加索最容易被误读成“潦草”“重复”“收不住”,但在真正的现场里,它首先呈现为一种更直接的生理体验:线条像刚落下去,颜色还在往外渗,画面还没冷却,笔触像刚离开皮肤,人物像刚被从画布里拽出来,带着体温。不完整,却强烈;不精致,却紧迫。Moderna Museet把这种状态称为“拒绝收尾”(A Refusal to Conclude):这些作品更在意“迫切”而非“解决”,不追求抛光或结论,画布变成艺术与生活之间的门槛。

我们习惯把毕加索放进“天才史”:他的每一个时期都像一枚可供归档的标签,整齐、漂亮,适合在展厅里被命名。“Late Picasso”想做的恰恰相反:它把我们带到画家生命最后十年,带到一种不愿被归档、拒绝总结的状态里。

从手势速度进入

进展厅的第一件事,找一个人物或头像停下来。我们要看的是那一下笔触的速度,线条如何在几秒钟里搭出骨架,眼睛如何被点亮,嘴角如何被一笔拖走。我们会突然意识到,走进晚期的毕加索,入口也许不是图像学,而是动作学:他不在描摹一个人,更多时候,是把“看见”变成动作。

这也是为什么晚期毕加索常让人“不舒服”:它像是撤掉了礼貌——我们几乎能感觉到他不再与观众协商,不再耐心铺垫,他把“当下那一下”直接丢到我们面前。策展人Jo Widoff说这些作品更关心紧迫而非圆满——这句话在现场变得具体,我们看到的不是一个被修饰过的“终稿”,而像一张仍带体温的草图被扩大成画。

我们会在展厅里反复遇到类似的感受,“画面信息并不多,但冲击异常大”,像一条被压缩到极短的消息,带着巨大的情绪带宽。像一种“编码”,毕加索把视觉世界压成一种可快速投递的短码。我们甚至可以说,这是前数字时代的一种“低比特率美学”:数据少,能量高。

自然而然,在眼前这些笔触掠过时,我们会回忆起画家晚期的掌故:1961年毕加索购入法国穆然(Mougins)的Notre-Dame-de-Vie,晚年在这里生活与工作。1965年,84岁的他(出生于1881年10月25日)做了胃部手术,之后在南法休养。手术后的康复并没有让毕加索停笔,反而把他推向一种更集中、更孤绝的工作状态——关于这段时期,巴黎毕加索博物馆把它描述为一种“最后几年的狂热与自由”。很多晚期头像,看起来像“速度的副产品”,但我们也可以更理想化地,把它们描述成一种意志:在衰老与时间面前,绘画不是被动记录,而是主动抵抗——用更快、更直接的方式把生命压进画布。

《男子胸像》Buste d’homme, 1965年5月,以粉色面部与浅蓝背景构成的大幅胸像肖像

同一题材的变奏

如果第一段我们跟上了速度,第二段就去找重复吧:相似的姿态、反复出现的角色、几乎同构的构图。很多人对晚期毕加索的厌烦,恰恰来自“重复”——仿佛他只是在复制自己。但在“Late Picasso/Code of Painting”的框架里,重复不是耗损,重复,是一种训练:他在同一个题材里持续变奏,把一套语言推到极限。

许多研究与机构叙述,会把火枪手主题与毕加索手术后的康复期联系起来。Christie’s在一篇关于《Mousquetaire et nu assis》(1967)的文章里写到:火枪手形象在1966年底开始出现,随后在发展成一批重要作品;康复期间他在Notre-Dame-de-Vie读莎士比亚、巴尔扎克、狄更斯与大仲马等文学。这类故事本身就像一幅晚期画:一个老人在南法的宅邸里恢复身体,却把精神的火焰投向文学与历史戏剧,然后在画布上让火枪手与裸体、戏谑与欲望、古典与涂抹纠缠在一起——仿佛用“角色扮演”的方式,继续与绘画史对话。

在这一步的观看里,我们会慢慢把“重复”读成“方法”:同一题材不是为了讲更多故事,而是为了不断改变编码方式,更短、更尖、更直接。我们开始理解,晚期真正的主角不是主题,而是画法本身:绘画如何在晚年变成一种持续的自我试验。

当我们还剩十几分钟,最值得做的事是回到第一段里我们停留过的那两张头像,再看一次。

第二次观看可能会像“换眼”:我们突然在看似随手的变形里发现古典结构的影子,在看似孩子气的简化里看见对身体、构图、绘画史图式的熟练掌控……

这时,“拒绝收尾”不再是抽象宣言,变成一种具体的技术选择:毕加索有能力把画面做得更完整、更圆润、更像“终稿”,但他偏偏停在门槛上,让未完成成为一种立场。

《男人头像》Tête d’Homme,1969年5月,一张充满舞台感的“虚构肖像”

也正因如此,当我们从北欧的白盒子转向上海“被设计过的亲近”,我们会更敏感地意识到:Paul Smith为上海站提供的空间语言(色彩、图案、条纹的导航系统)把观看变成“可进入”的路标;而斯德哥尔摩的冷光与留白则撤掉路标,让晚期笔触的过量直接显影。

北欧白盒子:克制的光,放大过量的笔触

“Late Picasso”有趣的地方,还在于它是一个在北欧巡回的展览;“项目本身”甚至可以当作主角。挪威特隆赫姆的PoMo用“Code of Painting”强调毕加索晚期的编码与方法;斯德哥尔摩的Moderna强调“拒绝收尾”;丹麦奥尔堡的Kunsten则以合作与再评价的叙事强调“这段时期长期被忽视,如今被视为具有开创性并影响后世”。当然,作品并不真正“固定”。同一批作品在不同城市被重新命名、重新组织、重新讲述——我们看到的既是毕加索,也是策展如何工作。

这,恰好也提供了一个很当代的观点:展览不是搬运,而是翻译。巡回不是把同一套意义复制到不同城市,而是在不同语境里一次次“再编码”。同一批作品在移动中获得新字幕——而字幕会改变我们如何看见——晚期毕加索的意义从来不是固定的,它在不同机构的叙述里被重新格式化;而这种“格式化”的过程,正是今天艺术世界运作的一部分。

而我们常规印象里,北欧展厅常被想象为克制、冷静、留白;而晚期毕加索是密集、炽热、近乎“过量”。二者相遇最终相遇,并不会互相抵消,反而会产生一种放大效应:白墙与冷光让我们更难浪漫化他;我们看见的不是“天才晚年的潇洒”,而是一个人把身体扔进绘画里——手势、迟疑、冲动、重复、失控,一切都被显影。

因此,北欧的白盒子像一种光学装置:它让晚期的“粗”更锋利,让“拒绝收尾”更难被误解为潦草。我们在这里很难用“风格”轻轻带过,因为画面本身像一场近距离的体感事件。

当我们在“Late Picasso”里学会把未完成当作立场,再回到上海,会得到一种更温柔的观看:哪些设计让我们更接近作品,哪些设计又在不知不觉中替作品收尾;我们也会承认——很多观众需要一条更友好的路径,才愿意走进毕加索的复杂。

《绿野早餐》,Le déjeuner sur l’herbe,1961年7月

争议的阴影:被骂“衰退”的晚期,如何重新被读懂

谈晚期毕加索,绕不开争议。它曾被批评为失控、粗鄙、沉溺。收藏家、评论人Douglas Cooper曾用极端措辞贬斥他的晚期作品;John Berger也在1965年出版《The Success and Failure of Picasso》,对毕加索晚期及其“成功叙事”提出尖锐批评。

这些争议,让“Late Picasso”更像一个真正的当代项目:它并非简单地说“晚期也很伟大”,而是在提醒我们,艺术史的判断会变,观看的尺度会变,甚至“完成度”这套价值系统也会变。Kunsten的介绍直接点出:这段时期在毕加索去世后很长时间被忽视,如今被重新评价,并影响后来的艺术家。

有一则几乎带宿命感的掌故:Moderna Museet的馆藏导览写到,1973年5月23日(在毕加索去世六周后),阿维尼翁教皇宫开幕了《Pablo Picasso 1970–1972. 201 Paintings》,这其实是毕加索本人计划的最后一场大型展览——他在生命最后几个月亲自挑选作品,图录也在他1973年4月8日去世前不久完成。

一个不肯收尾的人,却仍然为自己安排了一次“被观看的方式”。

走出展厅时,我们可能会发现自己并没有获得一个“关于晚期毕加索的结论”。我们获得的是一种更可贵的东西:我们学会把“未完成”当作立场,而不是缺陷;我们学会把巡回当作翻译机制,理解意义如何在移动中生成。

晚期毕加索也许不会让所有人喜欢,如果说早期与中期的毕加索给艺术史提供了许多“答案”,那么晚期更像是把问题丢回给我们:我们为什么如此渴望结论?我们能不能接受一幅画停在半空?能不能把“未完成”当作一种立场?

今天我们被“完成度”教育得很彻底:高清、精修、版本控制、作品集逻辑、可发布状态……艺术也越来越像一个能被交付的产品。而晚期毕加索像是在说:我不交付。所以,晚期的关键,也并非“自由”,而是更尖锐的词:不合作。不合作于审美秩序,不合作于优雅,不合作于“给一个说得通的结论”。这也解释了为什么晚期长期被误读:当我们拿“完成”的标准去看,它当然像退步;可一旦我们换成“现场”的标准,它又突然变得现代得可怕。

斯德哥尔摩的“Late Picasso”展览现场,2026© Moderna Museet

出品人:Tiffany Liu

编辑:Tiffany Liu

美术:Yuki

图片:来自斯德哥尔摩现代美术馆、上海浦东美术馆、作者以及网络