我并没有用“抄袭”来形容这一事件,因为最标准的抄袭需要发生在同类型作品之间:参见叶姓、徐姓艺术家的画作与其他艺术家的画作宛如复制黏贴,这是不言自明的典型抄袭。而发生在张艺术家身上的小红书搬运事件,值得讨论的并不仅是法律层面的版权问题,因为即使张艺术家在创作前获得了画中人的同意,依然不能改变当人们得知“艺术创作原来如此”后的瞠目结舌。

这种惊讶中包含了什么呢?虽然从业者对当下艺术越来越缺乏精神性和严肃性心知肚明,但如此直接地将“艺术早已不高于大众,并需要从大众流行中偷师”的现状赤裸暴露在大众眼前,现成的图像如预制菜一般,被艺术家进行简单统一色调后“加热”装盘,这给人一种什么感觉?——人人都是艺术家,除了职业艺术家之外。

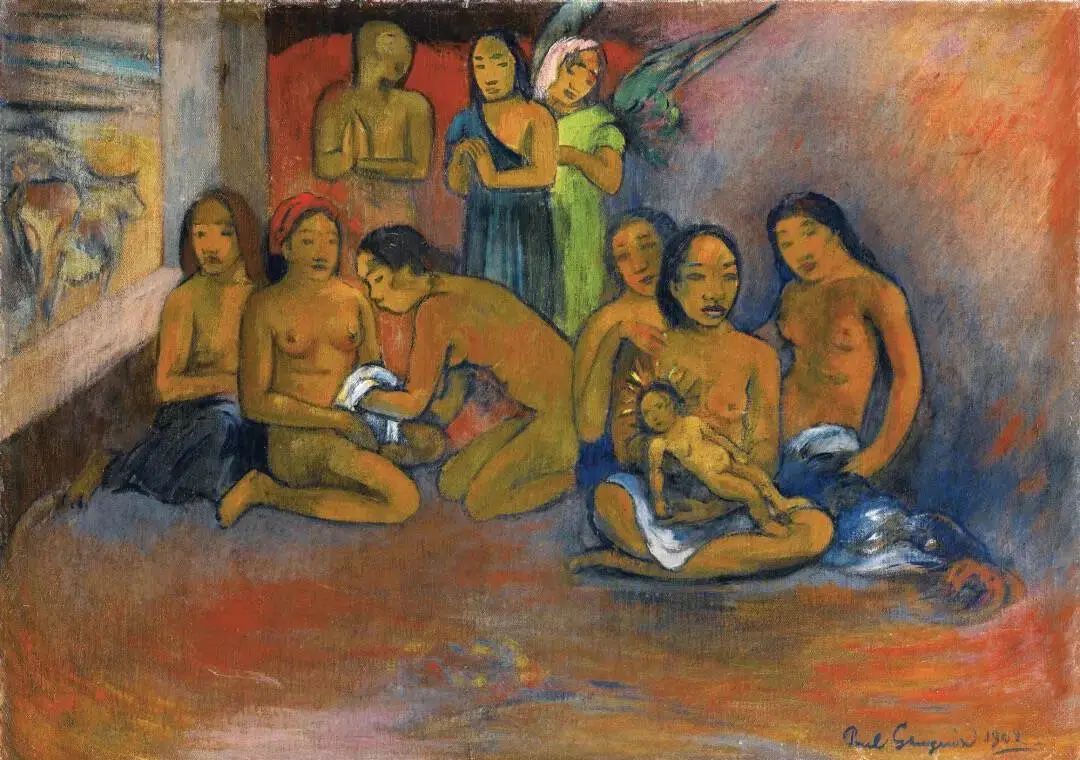

为什么“小红书搬运艺术”值得批评?我们需要先明确,为什么张艺术家的创作策略不属于“现成品”(Found Object)或“挪用”(Appropriation)的范畴。现成品成为艺术表达是观念发展的必然,它是传统学院派艺术系统被解构的重要象征,也代表着当代艺术最重要的内核之一:独立精神。这种独立,不仅是当年杜尚抛出小便池对艺术圈游戏规则的颠覆反叛,更是一种超越规训的独立洞察——你是否有这种能力,从熟视无睹、司空见惯之物中洞见新的层次、新的可能、新的批判?即使媚俗大师如杰夫昆斯,在他极具争议性的挪用广告、消费物作品中,我们依然能嗅到一丝,哪怕微弱也依然存在的批判气质:我们的生活丰盛如广告,但也虚假冰冷如广告;兴高采烈如廉价礼品,但也恐怖空洞如廉价礼品。

而在小红书事件中,挪用必备的“新意义”诞生了吗?张艺术家在事件曝光前作品非常畅销,而这种畅销建立在其作品画面显而易见的审美性上:不需要解说的叙事氛围感,极具小资格调的滤镜色彩,与初级文艺家装适配的装饰性。

而这一切都指向了对浅表感官的取悦,用马克·罗斯科的话来说:“在艺术问题上,我们的社会已经用品味来替代了真理,我们会发生更多的乐趣和更少的责任,可以像更换自己的帽子和鞋子一样,频繁地更换自己的品味。”是的,艺术已步入了与消费品、娱乐同一位置的时代。在这个人人都可以用低成本获取廉价美感的当下,正因为不再需要付出探索的成本,连“艺术家”这个曾经代表创造力的人群都丧失了原创能力,当自恋的审美都无法原创,从现成的二手物中不断生产复制出三手、四手物。屏幕时代,创作者需要正视弥漫当下作品中的“二手性”、“间接性”的问题,并作出自己的清醒选择。

与真实断联:气息的凋敝

安迪·沃霍尔是复制大师,也是挪用大师。他的高明之处在于他利用了无情物(工业复制)对有情物(生命)必然会带来的伤害,从而巧妙完成了隐藏其中的冰冷批判。请看那浓墨重彩的梦露头像,每一次变幻色彩的再次复制,都是对梦露作为一个生命体本身的遮蔽与剥削。用本雅明在1936年的重要文章《技术可复制时代的艺术作品》中的一句话来形容就是——“气息的凋敝”。

是的,技术可复制时代满足了大众虚妄的获得感,但即刻可满足,也意味着不会有一刻真正地满足。因为我们获得的仅仅是气息凋敝的复制品,而“即使完成度最高的复制也亏欠了一样东西:艺术作品的当下——它在它所居位置上的一次性此在。”而“一次性此在”并不是临时和易逝,恰恰相反,是足够的“真切性”才让“一次性此在”成立,并伴随着生命特有的节奏(而不是工业的机械复制),以不断自然生成的下个“一次性次在”,将这种真切性永恒地、无限地延续下去。

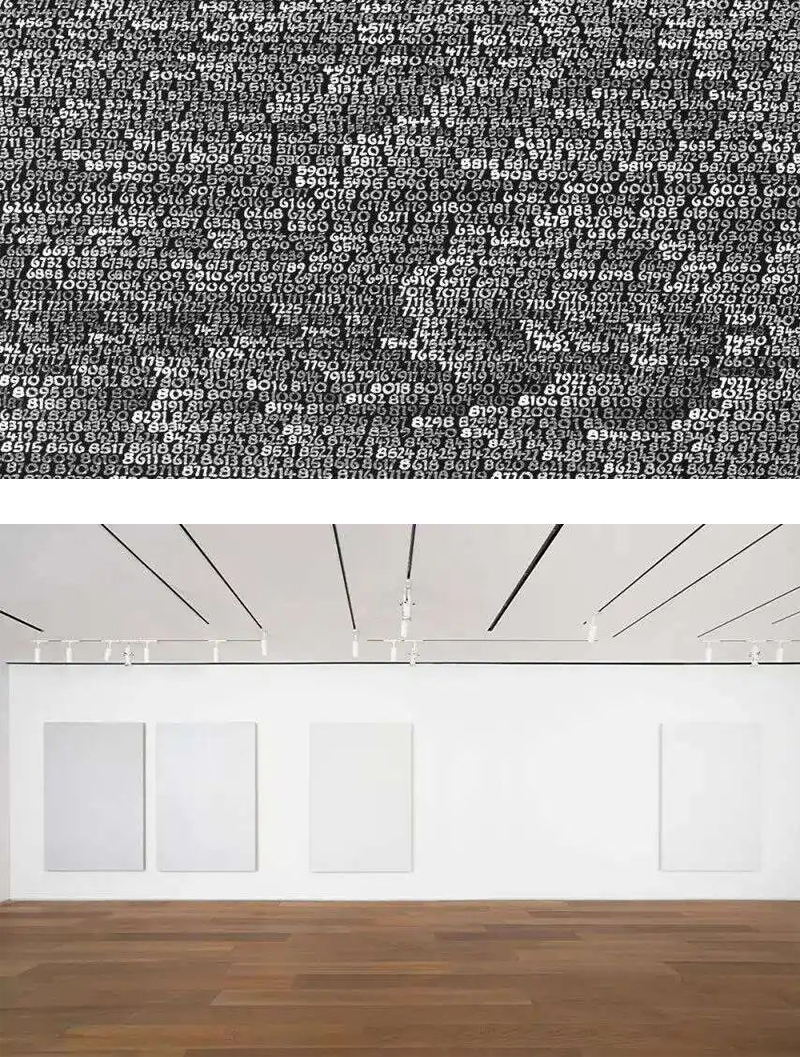

从罗曼·欧帕卡的创作方式中,可以感受他的“一次性此在”:他从1965年开始从“1”开始向无限写数字,直至2011年去世。从最初的黑底白数,渐渐变成了最后的白底白数,他的劳作不是复制,复制削减主权,而重复强化主权,他的每一次重复都是对个体意志的重申,在最后看似空白的白布上,弥漫着艺术家一生对于存在的意志,且不会真正消逝,向着无限继续蔓延。

可惜的是,我们现在越来越不相信朴素的意志,却越发迷恋煽情的剧场——因为剧场已设定了一切,你只需要立刻投入预制好的情节与氛围,就可享用预制好的审美,立等可取,所见即所得。这就是为何剧照般的画作在当下如此畅销。只是,你获得的是与真实断联的虚假二手物,是模仿情感的赝品。虚假无法滋养真实,虚假只会生成更多的虚假,就如吃惯了刺激的预制菜,反而无法适应真实食物的自然,在已经习惯套路审美的感官限制中,自我阉割了可以探索更多真相的可能。

不创造,只制造的“技艺者”

如果不再停止制造“二手物”,人类的创造力上限就无法超越AI。

为什么工具和资源越发达,我们的创造力却越加虚弱?便利性催生了惰性,创作者习惯于依靠工具获得一切,可即使最智慧的AI可以画出堪比原作的伦勃朗作品,但一旦进入出其不意的观念艺术领域,AI便无法创作出杜尚。工具也许可以轻松复制客观的“再现”,却无法把握心灵的秘密进入主观“表现”,即心灵的真实,而习惯于依赖工具了解世界的人,渐渐忘记了如何亲手去触摸真实的无限性。

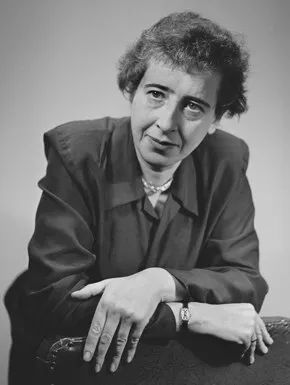

早在汉娜·阿伦特1958年的著作《人的条件》中,就已经揭示了AI与人类创作的最大区别:这是做(making)与作(acting)、工作(works)与行动(deeds)的区别。阿伦特将这种只会“做”和“工作”的存在称为“技艺者”——“(他们)把整个自然看成一张巨大的网络,从中裁剪出想要重新缝制的东西。”AI是这个时代创造的技艺者,而AI的出现也反向促进了人类成为更偷懒的技艺者。万物皆可拿来所用,最好能省略过程,提高产能,一切以更快完成任务为目标。所以,看似聪明、无所不能的技艺者,实则剥夺了万物的内在独立价值,所有事物都堕落成了完成目标的手段,技艺者本身也成为了功利世界的工具。

没有过程性的生命是虚假的,没有过程性的艺术是空洞的。重新进入“流”中,回到笨拙的、诚实的、带来真实生存感的过程之中,那才是超越功利性目的之外,创作者最应得到的慰藉和犒赏。

真实:屏幕时代的唯一生机

被屏幕包围,被廉价美感和信息裹挟,如果这是我们无法抗拒的现实,如何让创造力依然延续下去?——唯有真实,是让艺术继续存活下去的唯一的,也最重要的生机。

这种真实,在对当下现实的诚实之中。为何图伊曼斯的许多画面来自他作为初代电视儿童的屏幕记忆,却不会给人虚假的预制感?因为这是带有真实情感的疏离,和一丝悲悯感的人间审视,是艺术家内心感受的诚实表达,而不是以设计好的画面情节来强化某种虚假氛围。

这种真实,在勇敢地展现不完美之中。本雅明提出了一种“积极的粗俗主义”,指在极端情况下文明可以牺牲优雅,以粗俗的样式来延续生命。就如“野兽派”以大胆骇人的色彩生命力让工业城市化进程中的艺术家保留了最热烈的情感,不以成为冰冷工具的操控者为荣。

这种真实,在回到生命的自然律之中。唯有当我们愿意放下功利目的,不以为完成任务为最高目标,才能可能找回自己的节奏感,重新进入自然生成的流中。虽然这在艺术极度商业化的当下很艰难,但忽略过程性的复制,对于创作者无异于因鸠止渴的自杀。

正如罗斯科所言:“艺术的良知,就是艺术的真实。”

出品人:Tiffany Liu

编辑:Tiffany Liu

撰文:徐薇

设计:Nina

图片来自网络与作者提供